第289回(2024年1月1日)*熊本ちょっとだけ

冬になる少し前、熊本~阿蘇山へ行きました。

2泊3日なので、ちょっとだけ熊本をかじった感じ。

熊本県は温暖な気候だけど、阿蘇山周辺は別。

高原なので熊本市内より5-6度は低い気温。 早朝など、グッと冷える。

←熊本行きの飛行機、小さい!

←熊本行きの飛行機、小さい!

伊丹空港から熊本空港まで1時間、空港から市内まで1時間。

←熊本空港

←熊本空港

JALホテルにチェックインして、8階の部屋からお城の位置を確認。

←ホテルの部屋から熊本城

←ホテルの部屋から熊本城

荷物を置いて、さっそく町歩き開始。

熊本城前の市役所14階にレストランがあり、お城を見ながらランチができる。

楽しみにしていたが2時で昼の営業が終わってた。

カフェ営業もなく、カーテンが締まって電気も消えてた。しょんぼり。。。

周辺の店も昼は2時まで、夕方に再開する店が多く、この日はランチ難民になった。

先に熊本城を見学することにしました。

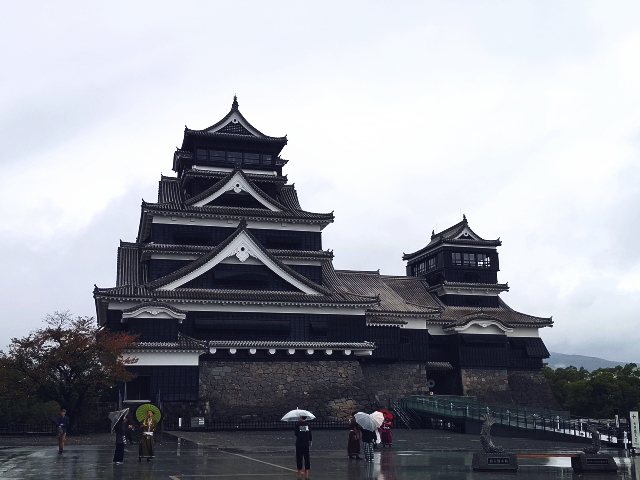

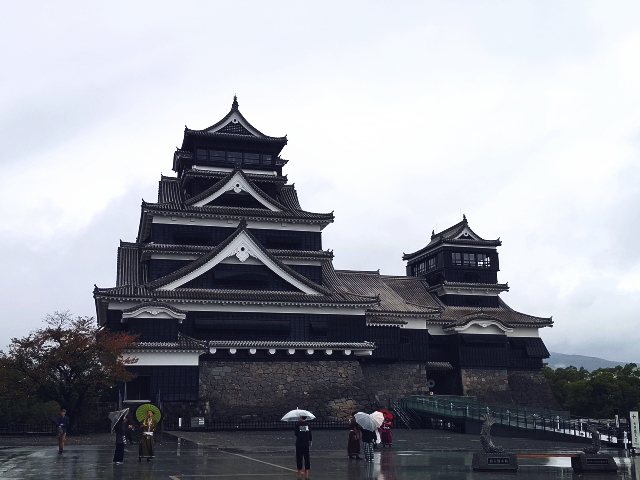

熊本城は2016年に大きな地震で天守も石垣も被害にあい、修復に何年もかかった。

今も修復中で、入城する橋や入口、敷地内の見学に制限がある。

城の歴史を見ると、加藤清正が築城して以来、地震や災害、戦争で何度も被災、再建されている。

お城の堀に沿った遊歩道を歩くと、堀の向こう側は重要文化財の長塀があり、長さ242m。

行幸橋を渡って観光案内書やミュージアムのある城彩園から入る。

熊本城ミュージアムでお城の歴史や立地を勉強。

城彩園裏口に近い西櫓御門に券売所がある。

券売所で入城券を買ってる人達が居たが、私達は城彩園との共通チケットを持っていたのでフリーパス。

西櫓御門から本丸御殿まで空中に特別通路が設置されている。

空中通路は簡易エレベーターもあり、かなりショートカットの通路になる。

←本丸御殿と二様の石垣

←本丸御殿と二様の石垣

地震前は二様の石垣の周りを歩いて本丸御殿へ登城するルートだった。

今は空中の特別通路を通って、本丸御殿の床下を通って天守閣広場へ出る。

←数寄屋丸

←数寄屋丸

数寄屋丸二階御広間の壁が崩れてるのが見え、地震跡が痛々しい。

数寄屋丸は能やお茶会の接客に使われた場所。

←二様の石垣

←二様の石垣

本丸御殿の地下通路は昼間でも暗いので闇り(くらがり)通路と呼ばれている。

←闇通路

←闇通路

闇(くらがり)通路を通過して天守閣のある広場へ。

本丸には美しい御殿広間があるのですが、しばらく閉鎖中で入れない。

天守閣は昭和35年に建てられたコンクリートの建物。

←天守閣広場

←天守閣広場

大天守と小天守が並び、白い千鳥破風が重なって美しく、最上段の左右に唐破風がある。

狭い階段で6階まで見学しながら上がる。

熊本市内を見渡して、泊ってるJALホテルも見える。

天気の良い日は遠くに阿蘇山の山並みが見える、らしい。

←崩れた状態の所も

←崩れた状態の所も

今は解体中、修復中の建物が何カ所もあり、旧細川刑部邸は休館中、月曜日に行ったので美術館も博物館は休館。

←備前堀の向こうに飯田丸

←備前堀の向こうに飯田丸

備前堀に沿って行幸坂を歩いて帰った。

堀の向こうは飯田丸、こちらも只今修復中。

もう少し修復が進んで見学できる場所が増えたら、月曜日以外に再訪したい。

ランチ難民となって、昼抜きだったので、昼夜兼用でお寿司屋さんへ行くので意見が一致。

イリス店主がスマホで住所を調べるとアーケード内のお寿司屋さん、「目的地まで5分」と表示された。

京都を出てから、阪急電車で空港へ行き、空港内と熊本城内を歩き回って疲れ気味。

でも徒歩5分なら大丈夫と、歩き出した。

熊本市のマンホールはカラフルな椿の花。

←御城近くの陸橋から

←御城近くの陸橋から

しかし、バス停をいくつも越えてたのに、着かない。

目的地まで車で5分だったみたいで、徒歩20分はかかった。

午後4時半のお寿司屋さんは閑散として薄暗い、入る気分にならず。

←夕方のランチ

←夕方のランチ

アーケードをブラブラして、星乃珈琲店でオムライスとシチュー。

熊本の美味しい魚を期待してたのが、どこででも食べられる面白みのない昼ご飯となった。

←緑の包みのケーキ屋さん

←緑の包みのケーキ屋さん

食後のコーヒーはホテルの部屋でゆっくりとと思って歩いてると、綺麗なケーキ屋さんを見つけた。

ショーケースの中に緑色が並んで光ってる。

結構大きなブランデーケーキは賞味期限が当日限り。

←リキュールマロン

←リキュールマロン

飲酒運転になりそうな程、お酒が染み込んだケーキはビックリケーキだった。

帰りに空港でミニサイズを見つけて大人買いしてしまいました。

←熊本日航ホテル

←熊本日航ホテル

熊本日航ホテルは快適で、部屋は熊本城ビュー。

朝食は地産地消のビュッフェで辛子蓮根、いきなり団子、太平燕、ちくわサラダ、種類が多い。

地元の美味しいものを一通り、味見できて満足でした。

朝食ビュッフェで珍しい物を食べるのが楽しみなので、ホテルを予約するときに朝食付きにしています。

朝食後にチェックアウトして、熊本駅でレンタカーを借りた。

ここから車で阿蘇山を目指す。

まず、上色見熊野座神社をナビに設定したが、ドンピシャの場所は載ってなくて、目的地周辺でOKした。

順調に走って、新阿蘇大橋を渡った。

元の阿蘇大橋は2016年の地震で落ちてしまったので、600m下流に新しく建設された。

新阿蘇大橋は全長525mで、途中に展望所がある。

柱状節理の断層があり、黒川上流に南阿蘇鉄道の赤い鉄橋が見える。

実は、旅の最初の予定では熊本から阿蘇へ電車移動だったけど、本数が少ないのでレンタカーに変更したのでした。

鉄道の旅なら赤い鉄橋を渡ってたな~、と思いつつ、車に乗りこんで目的地へ。

←新阿蘇大橋

←新阿蘇大橋

順調に進んだのはここまで。

ナビに従って、森の間の別荘やペンションが点在する道を走る。

長く走ってるのに出会う車もなく、途中で細い脇道へ誘導された。

ナビが 「目的地周辺へ到着しました」

車1台が通れるだけの細い道、周囲は巨木のうっそうとした森で晴れた日なのに薄暗い。

ずっと昔に作られた道でアスファルトは割れてがたがた、あちこちに穴ぼこがある。

割れたアスファルト道を10分ほど進んで、森の奥へ進んでいくと道はどんどん細くなる。

木の枝が沢山落ちてるので、車から降りて森に投げる。

「駐車場はあるんかな~?」

「車が通った様子が無いし、参りの人は歩いて行くんかな~?」

「誰にも会わへんな~。広い道にも駐車場は無かったしな~」

もう、これ以上は車で進めない様子なので、すごく不安になって、引き返すことにした。

脇道から県道へ戻って、南阿蘇の休暇村をナビで設定した。

休暇村の手前で、広い駐車場に車が何台も停まって、人がウロウロしてる。

←上色見熊野座神社

←上色見熊野座神社

何と、大きな看板に「上色見熊野座神社」と書いてある!

私たちが森の奥に入り込んだのは、いったい何処へ案内されたのか? ふ・し・ぎ~。

後で思い出しても、異次元の世界に迷い込んだみたいだった。

グーグルマップのペグで何度もその道を探したが、見つけることはできなかった。

神社は道路を渡ったところに有り、神殿まで石段を登る。

上色見熊野座神社の入り口で迎えてくれたのは阿吽の狛犬。

朽ちた感じが何とも素敵な、粗削りで味のある石の狛犬一対です。

←狛犬

←狛犬

高くそびえる杉の木の間から光がさして、天使の梯子が何本もかかる。

神社は伊弉諾、伊弉冉の尊を祀ってあり、創建されたのがいつか、誰も知らないくらい古い。

周辺に4-5世紀の古墳が多くあり、神社の創建もその頃と推測される。

←上色見熊野座神社

←上色見熊野座神社

280段の石段の両側に石の灯篭が100基。

←神殿、拝殿

←神殿、拝殿

拝殿にお参りして、拝殿の後ろの方に光の窓が見える。

少し山道を登ると大きな岩の真ん中に穴が開いた穿戸岩(うげといわ)がある。

←拝殿から穿戸岩へ

←拝殿から穿戸岩へ

縦横10m以上の風穴で鬼八法師が蹴破って岩に穴を開けたと言われている。

←穿戸岩

←穿戸岩

周囲が暗いので、風穴が光り輝いて見える。

すごく神秘的な場所、「今日、ここに来られて良かった」と思える場所。

風穴まで登ってくる人は少なく、鬼八法師の風穴を独り占めした。

上色見熊野座神社から30分の距離の「免の石」トレッキングコース出発地点へ。

免の石は7万年前に阿蘇山が噴火したときに石が飛んできて岩壁の間に詰まった奇岩。

しかし、2016年の熊本地震で7万年間落ちなかった石が落ちてしまった。

「龍が産み落とした卵」説もある石で、何があっても落ちないので難を逃れる意味で免の石と呼ばれていた。

←免の石トレッキングコース

←免の石トレッキングコース

私たちは登山をやらないので、管理小屋の横に車を停めて、鳥の小塚公園から免の石を見た。

←鳥の小塚公園

←鳥の小塚公園

鳥の小塚公園に免の石のミニチュアが有ります。

←免の石

←免の石

挟まった石が落ちたら、免の石が猫が座ってる姿になった。

逆光で見えにくいですが、猫の形になった免の石。

←阿蘇五岳

←阿蘇五岳

鳥の小塚公園から阿蘇山五岳が見える。

煙が上ってるのも見えます。

近くの道の駅へ寄りました。

←道の駅あそ望の郷くぎの

←道の駅あそ望の郷くぎの

一面のコスモスとコニファーの公園が広がる。

コスモスの中を歩き回る小道がある。

地元の野菜が販売されていて、新鮮で美味しそう。

飛行機で帰るのに小芋や柚子を買い込んでしまいました。

←高岳、中岳、根子岳

←高岳、中岳、根子岳

休暇村南阿蘇は部屋からも温泉からもレストランからも阿蘇五岳が見える。

上色見熊野座神社も休暇村も阿蘇高森町にあり、食事が美味しい。

夕食に馬肉シチューや阿蘇赤牛、高森田楽を食べました。

田楽は京都では加茂なすの田楽(加茂ナスを油で素揚げして田楽味噌で食べる)だけど、阿蘇の田楽はお湯で温めた野菜や蒟蒻に田楽味噌を付けるもの。

小芋をゆでて田楽味噌で食べるのが美味しかった。

←空港でくまモンがバイバーイ

←空港でくまモンがバイバーイ

2泊3日で熊本を見て回るのは無理なのが良く分かった。

今回は阿蘇山の南側を回ったので、次回は北側を回ってみたい。

コロナ禍になって海外へ行けないのと、旅行支援があったので国内旅行ばかりでした。

円安が気になるけど、そろそろ海外仕入れに行けるかな。

今年の豊富です。

by mikiris

第290回(2024年2月1日)*新しい年、過ぎた年

もうすぐ節分。

今年は2月4日が立春なので、2月3日が節分。

旧暦の新年の前日に邪気を払い、無病息災を祈る神事が行われる。

←吉田神社境内、本宮

←吉田神社境内、本宮

私は毎年、自宅近くの吉田神社で古い御札や正月の飾り、輪飾りを火炉祭で焼いていただく。

←火炉

←火炉

2月2日の夜は鬼やらい、近くの竹中神社から鬼が出て来て、火炉の周囲をのし歩き、豆で退治される。

2月3日の夜に火炉に山盛りになったお札などが燃やされる火炉祭がある。

←菓祖神社、大元宮

←菓祖神社、大元宮

昨年を思い起こすと、前半は店が暇で時間があったので、仕入れと勉強に集中した。

古くからの仕入れ先に問い合わせしたり、ネットで検索して新しい仕入れ先を探す。

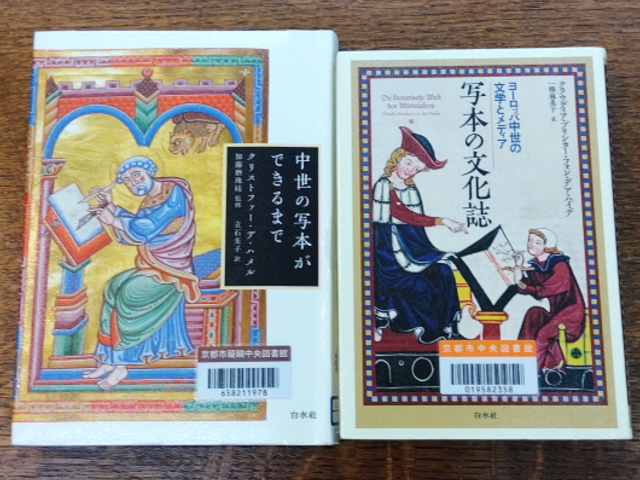

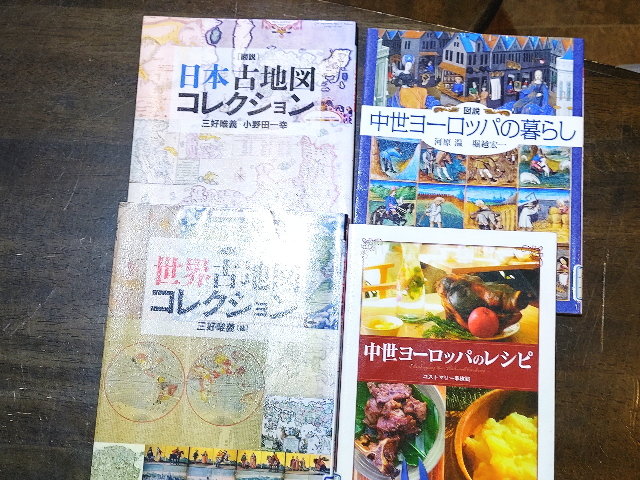

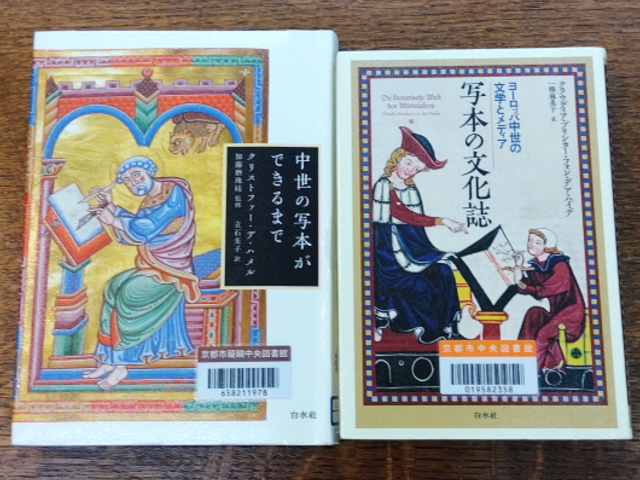

2月から会員になった市立図書館で古地図や中世、装飾写本の本を借りる。

中世の暮らし、お城の建築方法、修道院、食事、旅、何でも知りたい。

写本の種類、有名な写本の絵図を解説と共に見る。

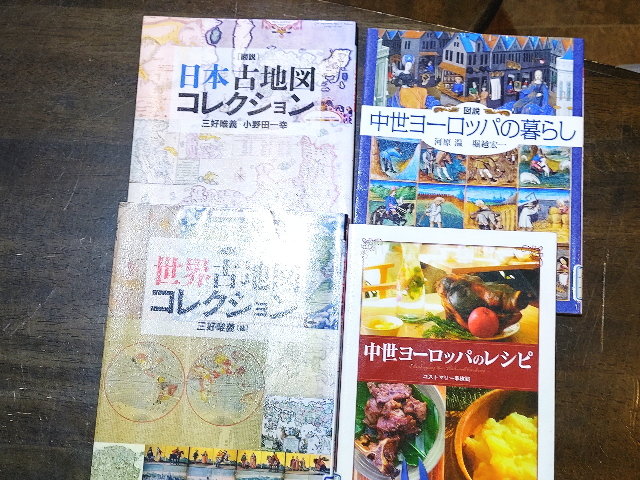

大航海時代に地図が作られた様子、歴史、日本との関わり方。

一年間で、今までの数年間に値する位、すごく多くの資料を目にした。

脳のシワが少しは増えたかな?

←太郎坊宮

←太郎坊宮

昨年末には滋賀県の太郎坊宮へ前年の御札や絵馬を納めに行った。

太郎坊さんは大好きな神社で、勝ち運の神様。

運だけで生きてるような私なので、すっごく頼りにしてます。

←840段の石段

←840段の石段

外観の岩の雰囲気も好きなので、年に数回、お詣りに行き、840段の石段が楽しみなんです。

いつまで登れるか心配だけど、今の所、行く度に前回より楽に登れる。

←弁天さん、えべっさん

←弁天さん、えべっさん

登り降りの道が別コースで、帰りは七福神を見ながら石段を降りる。

クリスマスの日に伊勢神宮へ行った。

ここ数年、年末になると伊勢、鳥羽の方向へ行ってます。

京都から高速で2時間程、温暖な気候の地域なので雪の心配をせずに行ける。

今年は暖冬の長期予報を信じて、冬用タイヤに交換してないんです。

伊勢神宮は外宮からお詣りする。

←外宮

←外宮

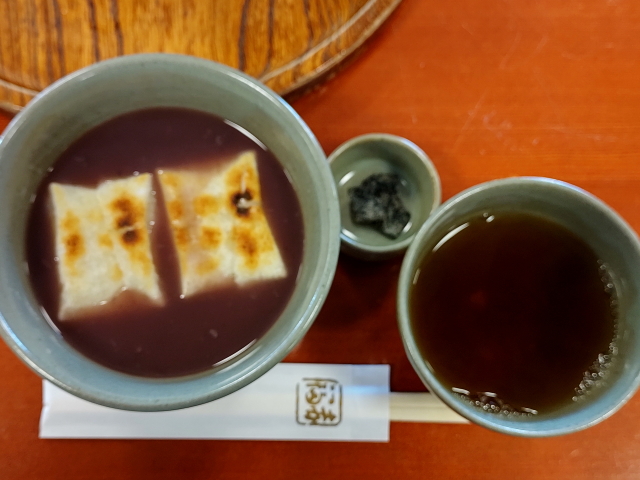

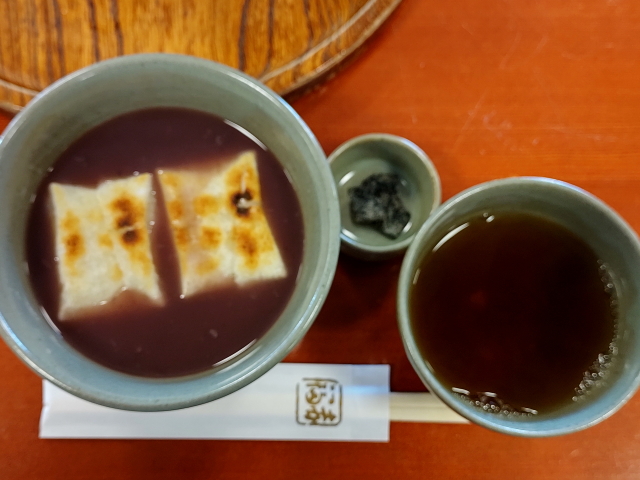

外宮の参道に赤福餅の店があり、赤福善哉をいただきました。

高速のSAか外宮参道でランチの予定が、イマイチ、食欲がわく物が無かった。

12時にお善哉を食べて、お昼御飯の代わりとなりました。

←赤福善哉

←赤福善哉

伊勢市のマンホールは「おかげまいり」の絵で楽しい。カラーとモノトーンがある。

内宮をお詣りして、帰り道に宇治橋の最後から2つ目の擬宝珠にタッチする。

幸せになれる、とか来年も伊勢詣ができる、との言い伝えがある。

この擬宝珠だけピカピカなので、すぐに見つかります。

←伊勢内宮

←伊勢内宮

今まで、内宮を参拝する時は宇治橋前のA1駐車場に停めていたのだけど、道が空いていたので曲がるところを間違えてしまった。

標識に沿って着いた、B2駐車場に停めました。

B2駐車場から内宮へ地下通路~おはらい町通りが近道。

←地下通路

←地下通路

おはらい町通りは古い町並みを保存した商店街で、郵便局や証券会社、銀行も町並みに溶け込んでいる。

←おはらい町通り

←おはらい町通り

←竹箸、どら焼き

←竹箸、どら焼き

珍しく、自分用のお土産で、私は細い細い竹の箸、イリス店主はどら焼きを買いました。

細い竹の箸は何でもスカッと挟めるし、丈夫で清潔、お気に入りです。

昨年、後半は仕事もプライベートも俄然、忙しかった。

10月に16年目の心臓外科での診察。

16年前には珍しい外科手術だったベントール手術を受けて、その後、不具合もなく元気に過ごせている。

タイミング、病院、先生、病状の色々なことが重なって、ラッキーでした。

もちろん、毎月の検査と血液をサラサラにする薬の調整は必要。

その他、怪我をしないように、頭を打たないように、食生活で注意点はある。

12月に癌の術後9年半目の健診を受けた。

採血、CT,診察の後、先生から 「10年経ったね、おめでとうございます」

「術後10年で定期検査は終わりかな」と思ってたが、1年後の予約がしっかり入った。

元の癌は問題なくなっても、新たな癌ができるかも知れないし、「検査は大事」だそうです。

年々、どこか悪いところが出てくるのは仕方ない。

心臓も癌も偶然が重なって、九死に一生を得た感じ。

その他、覚えてるだけでも、あと30秒の差で事故に巻き込まれてたかも、という状況が何度かあった。

高速道路で燃える車の横を通る時、上下逆さまで運転手が憮然として座った車の横を通った時。

トンネル出口で火と煙の出ているトラックが停まっていた時。

海外の高速道路で10台以上の車がグシャグシャになった横を通る時。

もし道を間違えなかったら、もしSAに寄らなかったら、もし忘れ物を取りに戻ってなかったら、あれは私だったかも、、、。

ついこの間、1月に和歌山県の根来寺から加太へ行くのに、ナビの言うとおりにして失敗した。

一般道を行くよりも、高速道路を1区間乗る方が10分早く着くとナビにお勧めされたので、そちらを選んだ。

ケチな私が一言、「10分の差に290円も払うのもったいない」と言えば良かった。。。

岩出市根来から入った高速は一車線で対面通行、対向車線との間には細い樹脂のポールが飛び飛びに並んでる。

高速に乗るとすぐにトンネル。

トンネルに入る直前に表示板があり 「根来―和歌山北、事故で停滞中」

表示を見たけど、一車線でスピード出てるし、後ろから何台もトラックが走ってくる。

どうしようもなく、そのままトンネルに突入したが、中程まで来て車が数珠つなぎで止まってる。

対向車線は間隔をあけて車がシャーっと走ってくる。

しばらくして、対面通行の車が来なくなった。

暗いトンネル内、15分後に、後方から消防車が来た。

30分後に救急車が来た。

1時間後、レスキュー車2台、消防車、救急車2台が戻ってきた。

1時間30分後、やっと停滞が解除されて、数台ずつ進むことができた。

トンネルを出た場所で、ほぼ正面衝突の車が2台。

岩出根来から和歌山方面は1車線の対面通行だが、和歌山方面から乗り入れて来る車線は2車線から1車線になる。

どうも、対向車線の車がずっと2車線と勘違いして反対車線に入って、正面衝突した様子。

中央分離帯替わりの樹脂のポールが1本、無くなってました。

人生がこんな感じで、難儀を避けて、ミラクルの繰り返しで進んでいったらいいけど。

人間万事塞翁が馬、とも言うし。

私の座右の銘は 「終わり良ければ総て良し」です。

あまり深く考えずに、行けるとこまで頑張ろうと思います。

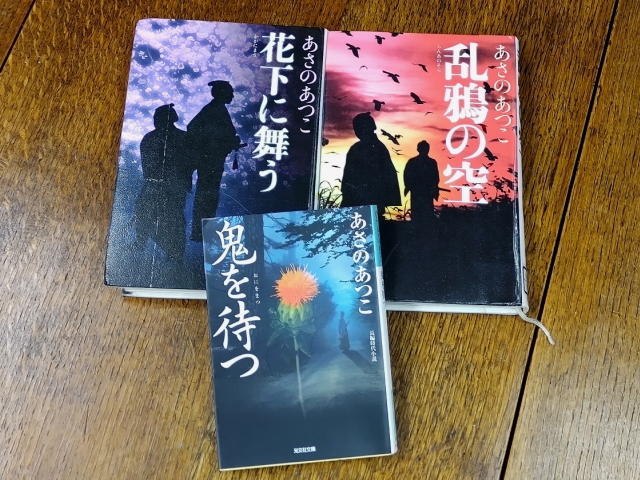

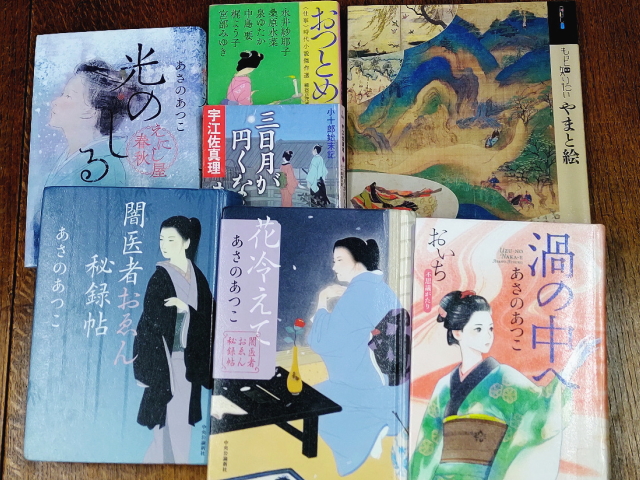

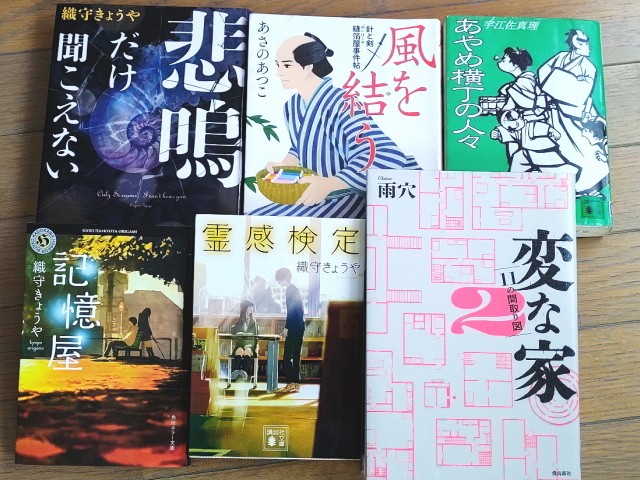

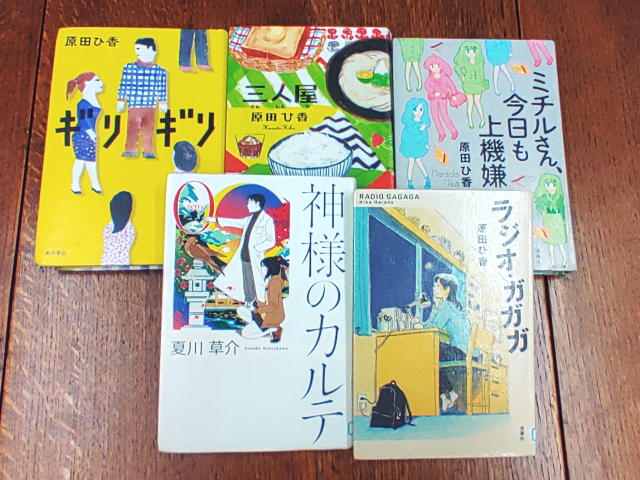

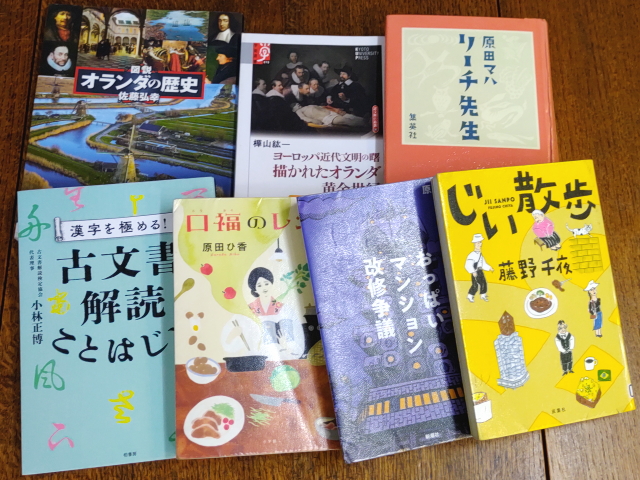

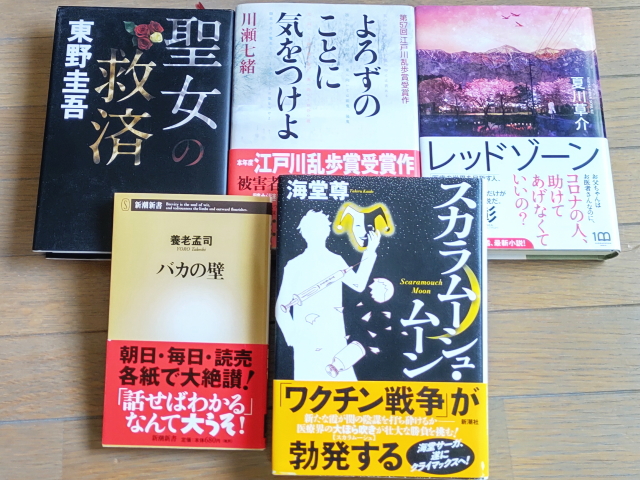

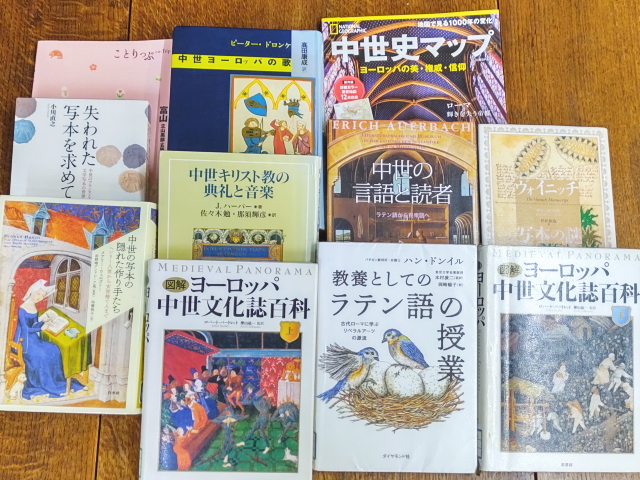

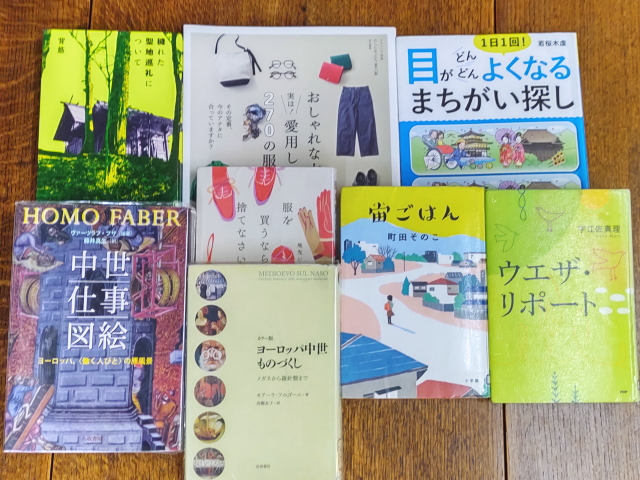

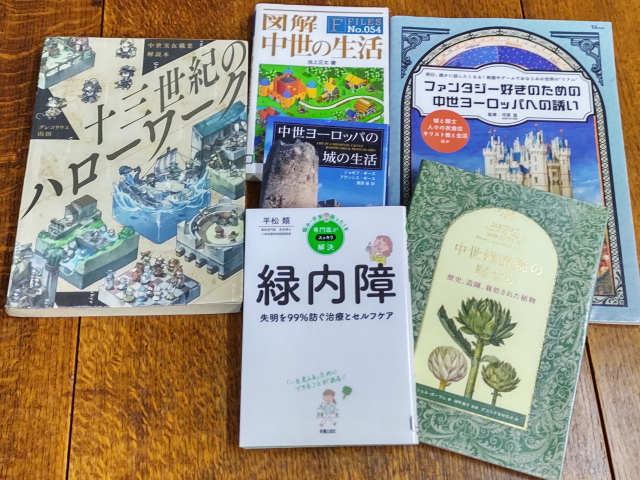

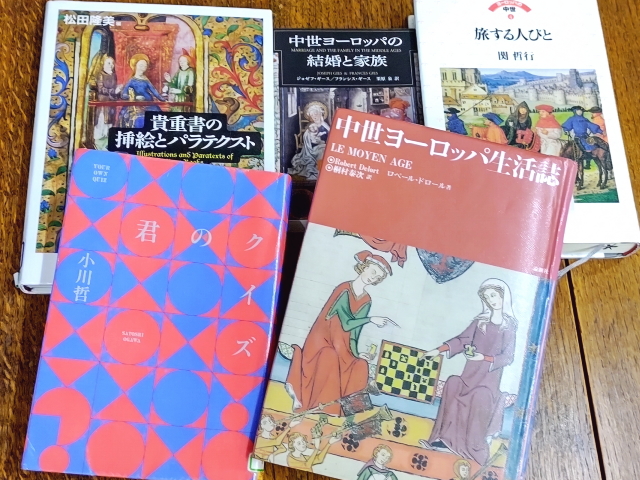

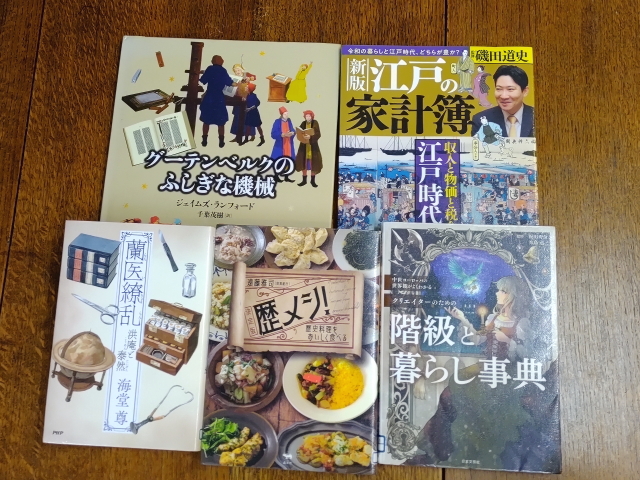

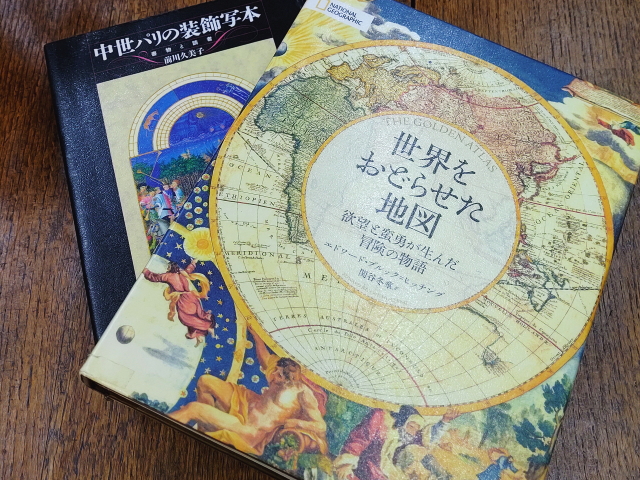

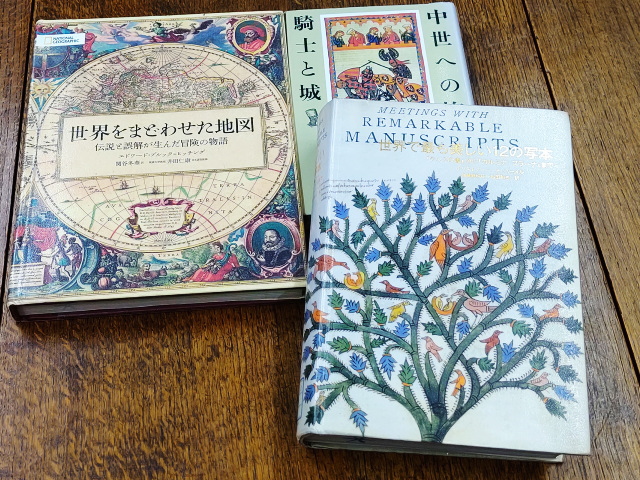

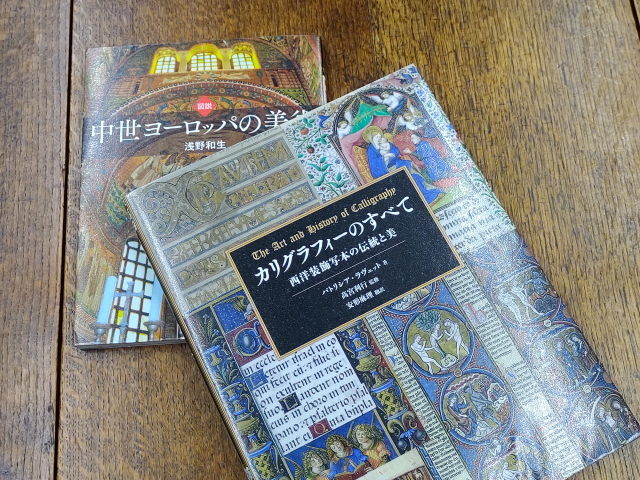

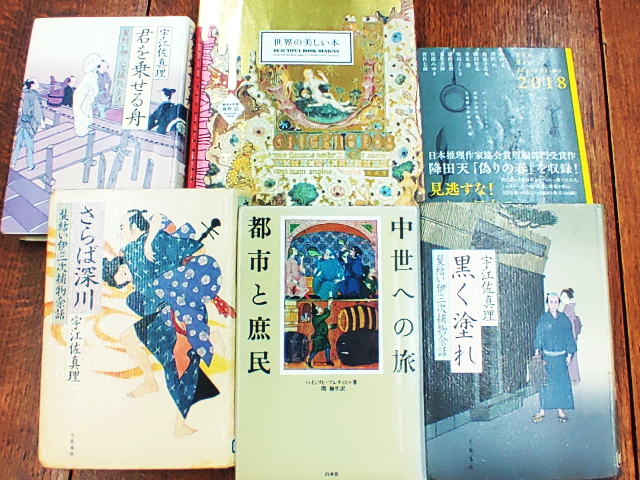

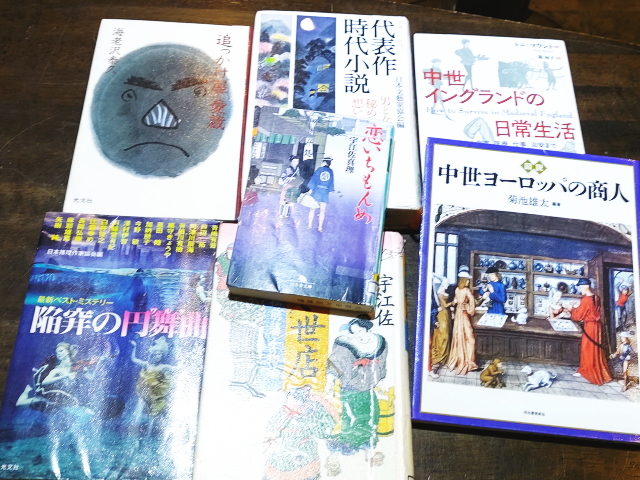

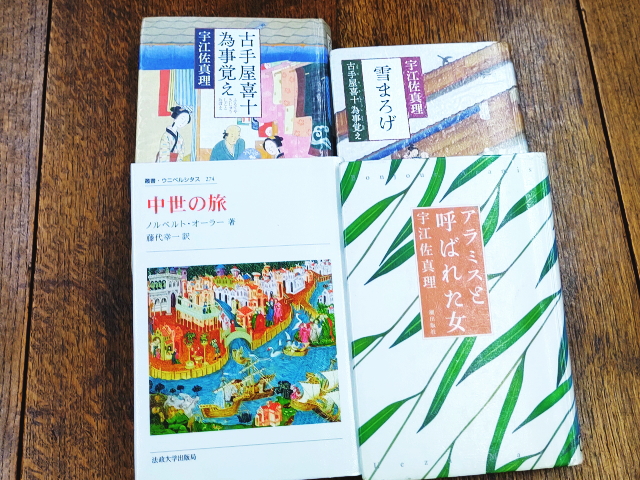

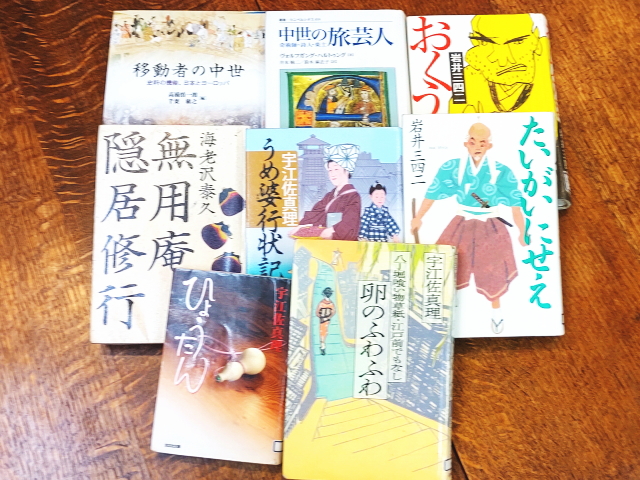

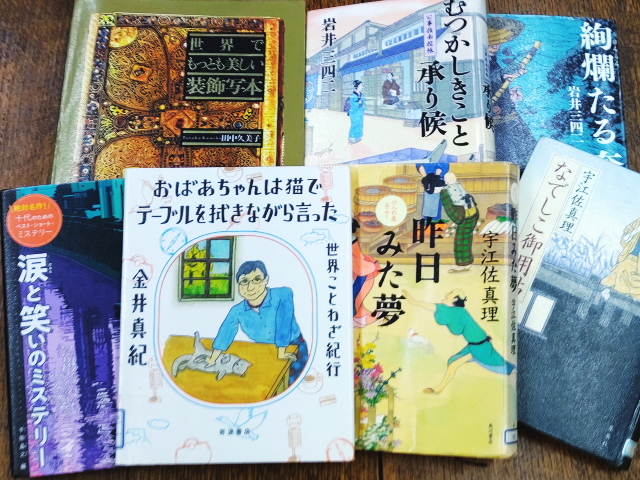

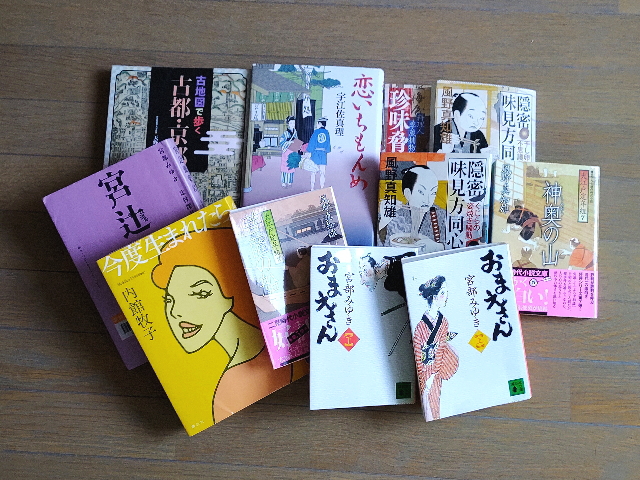

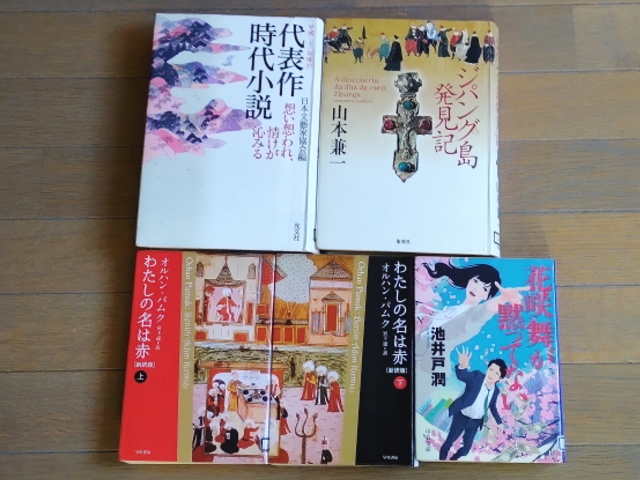

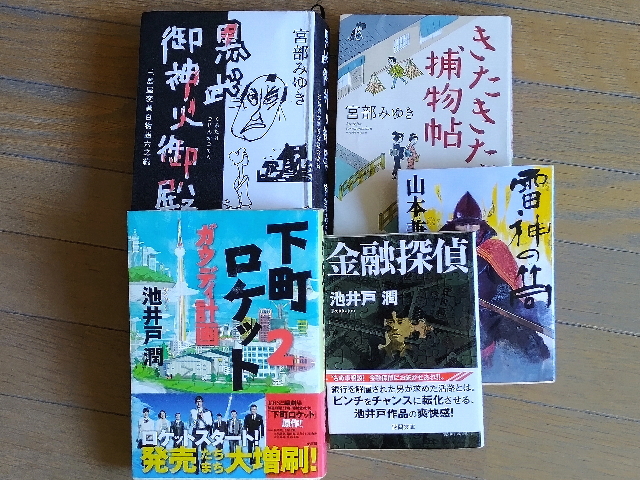

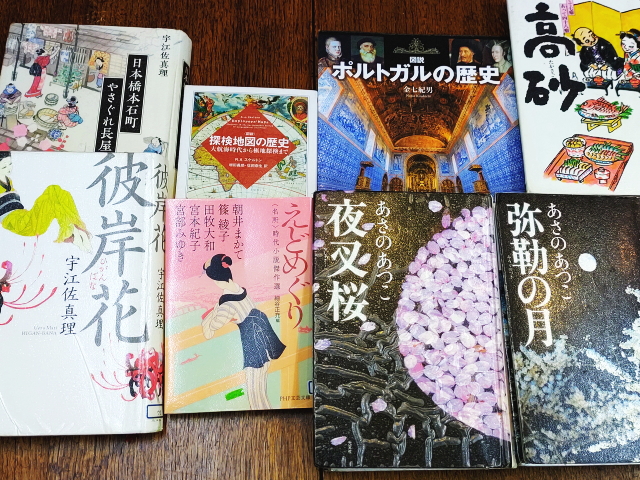

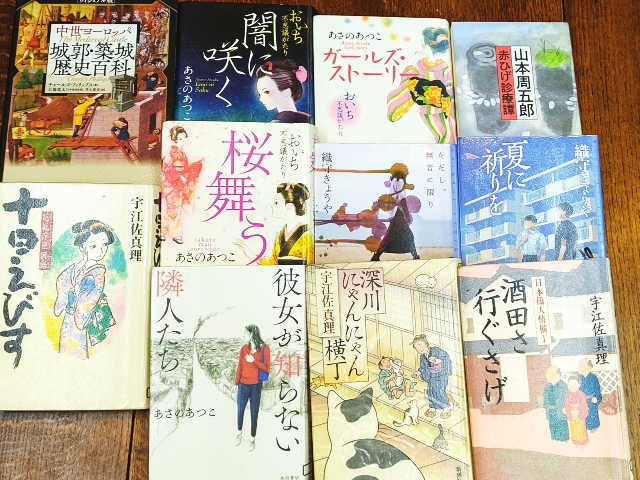

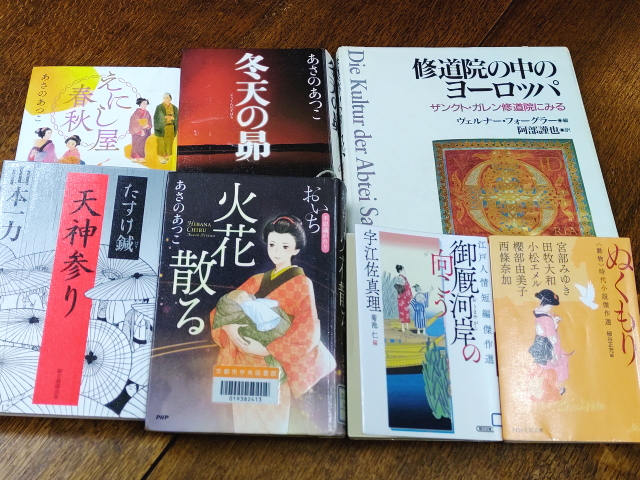

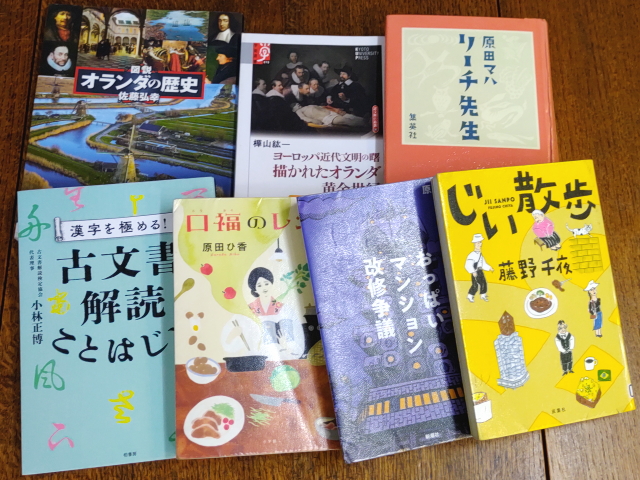

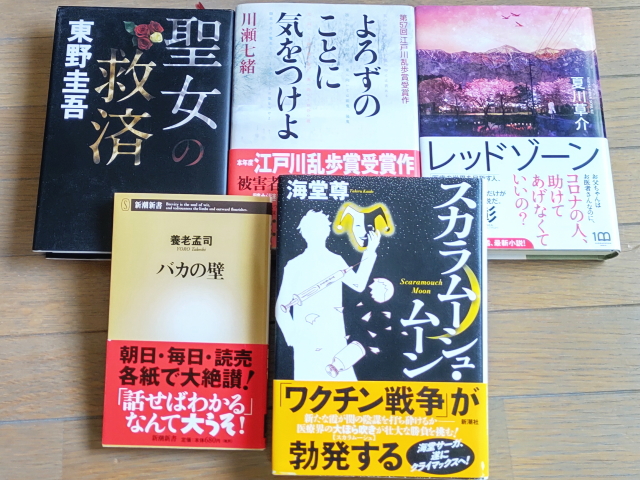

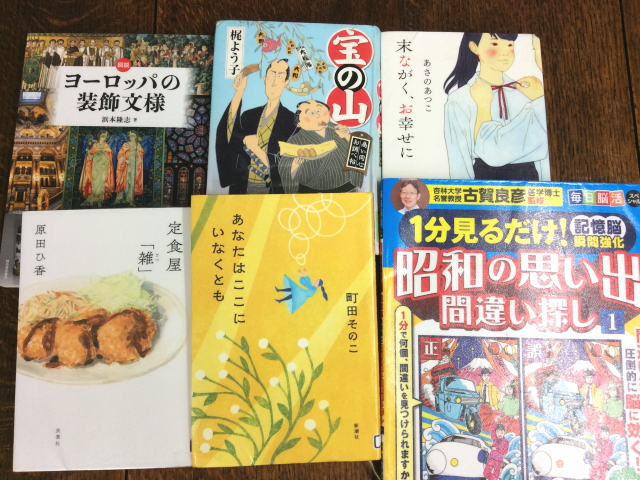

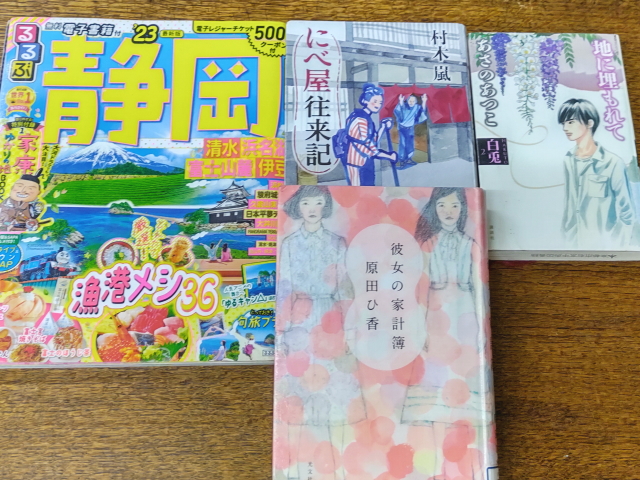

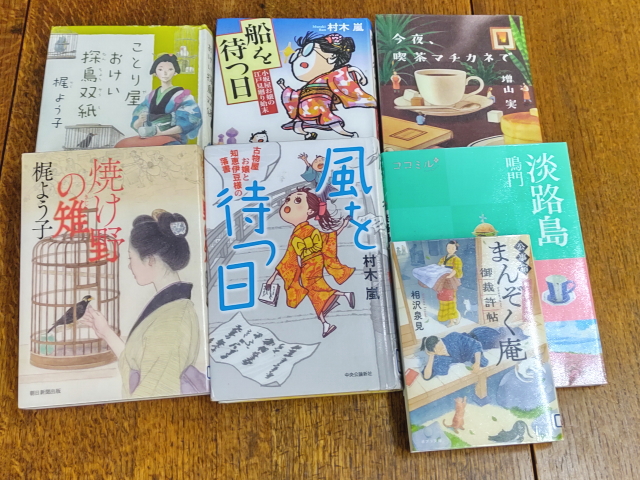

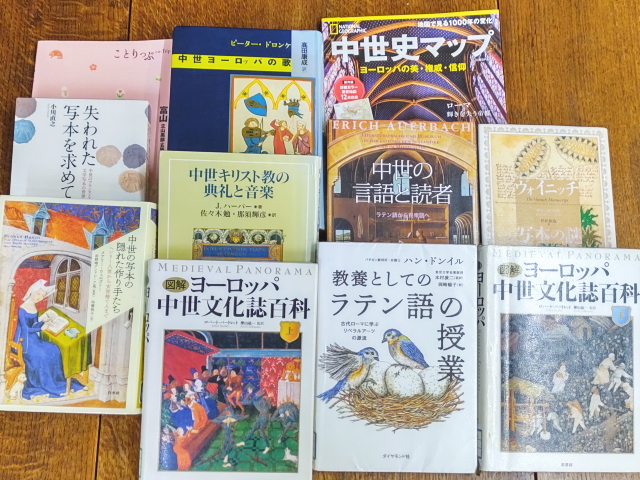

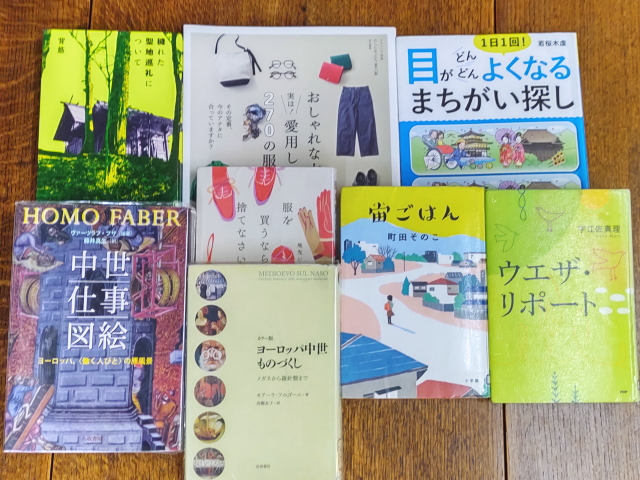

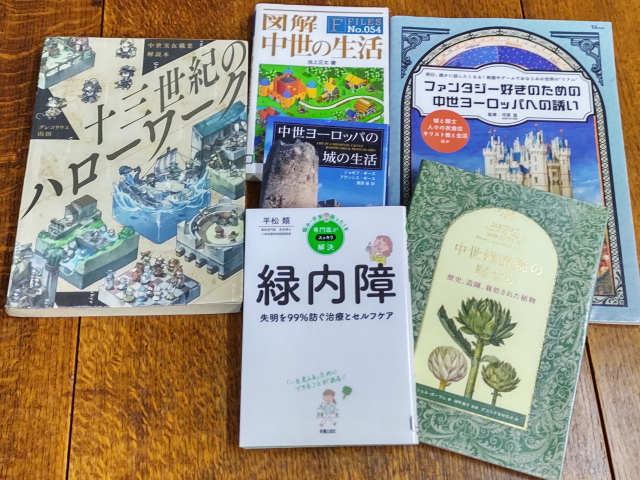

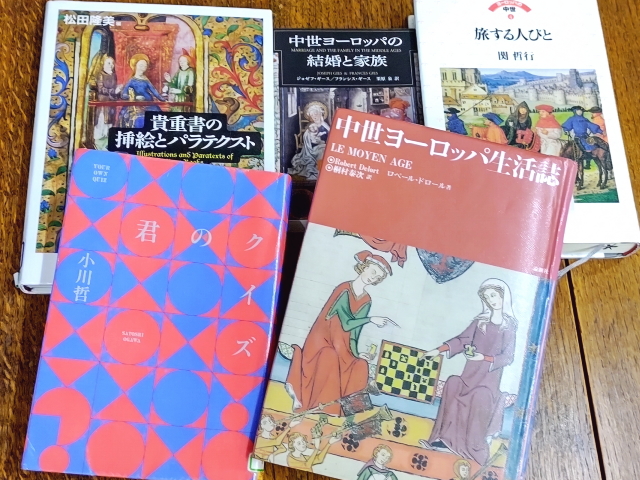

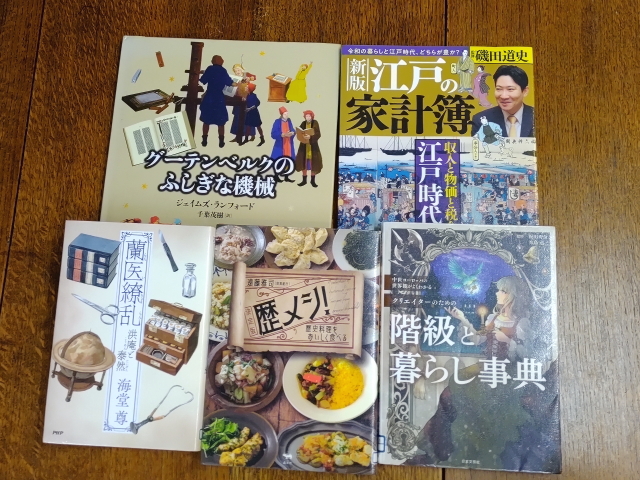

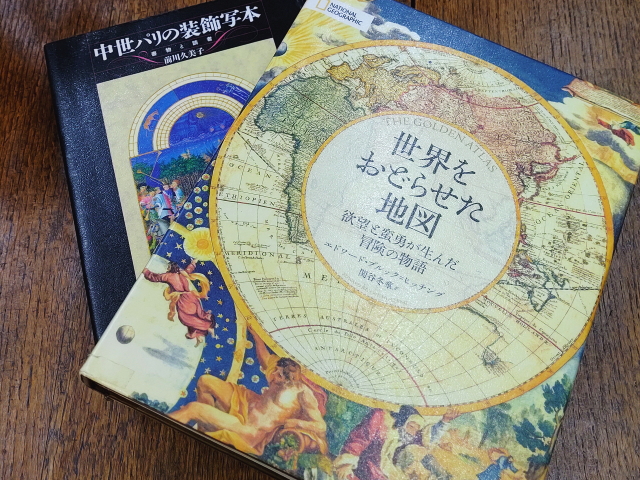

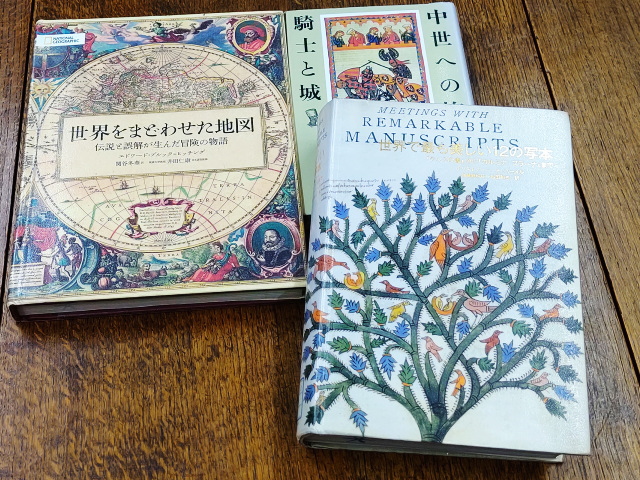

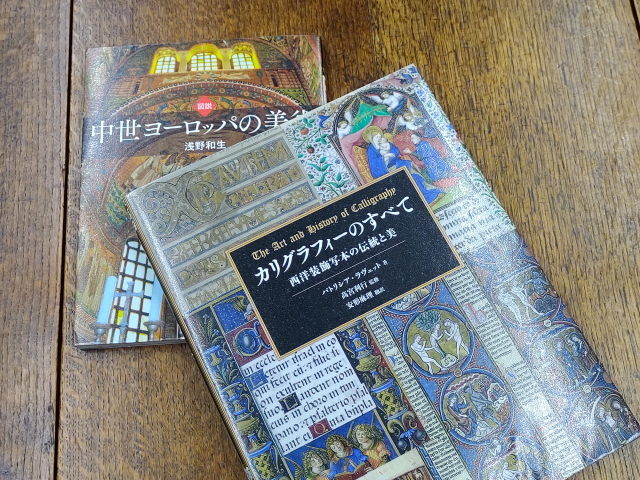

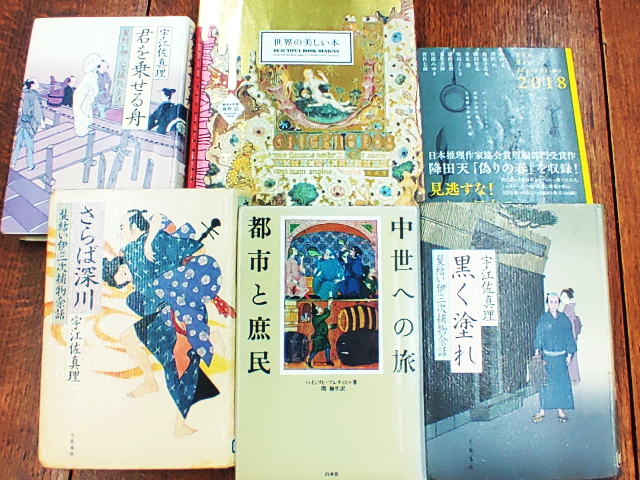

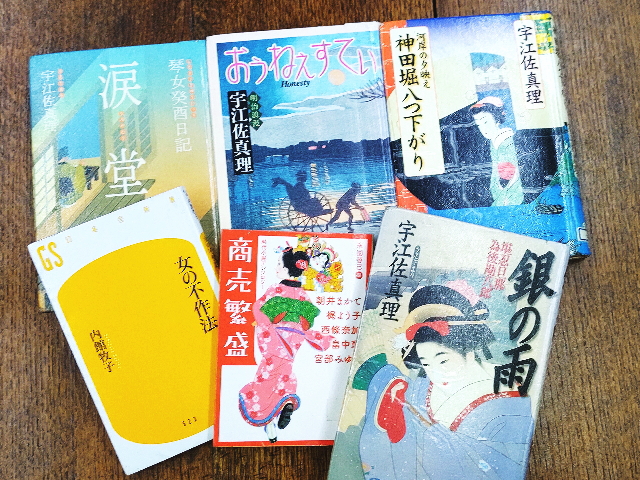

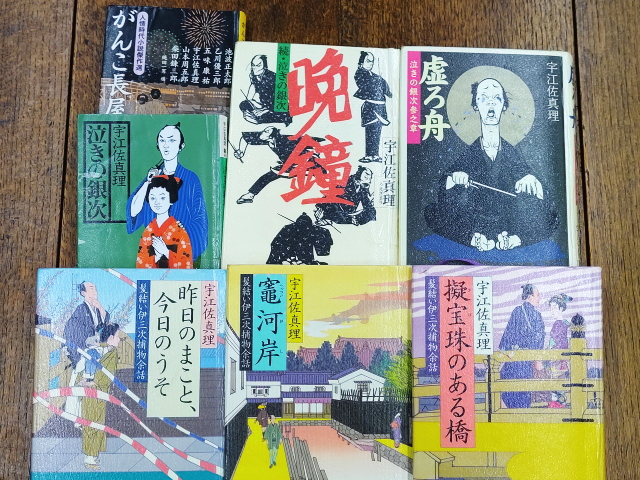

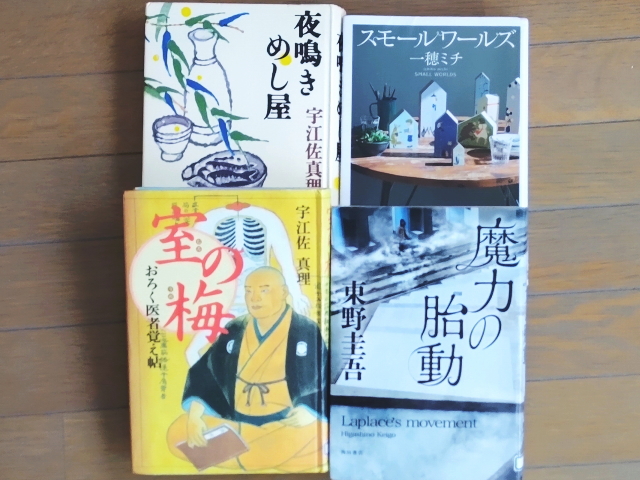

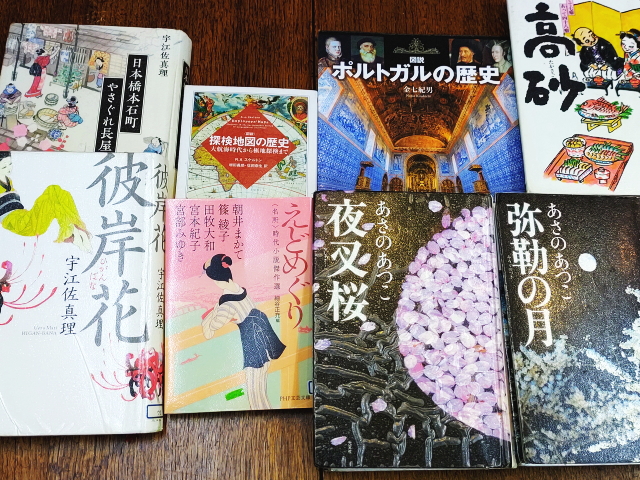

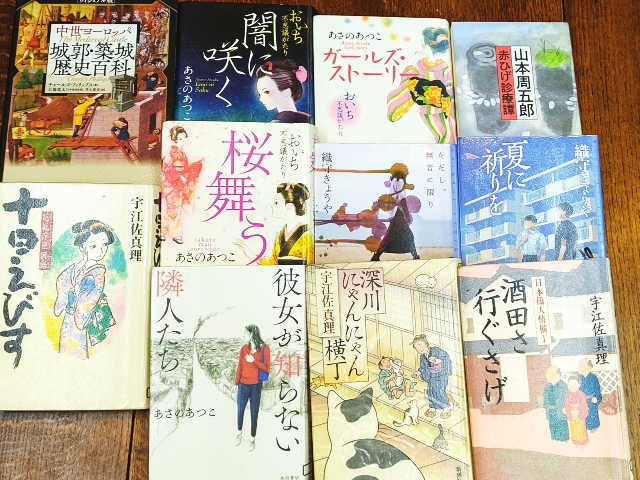

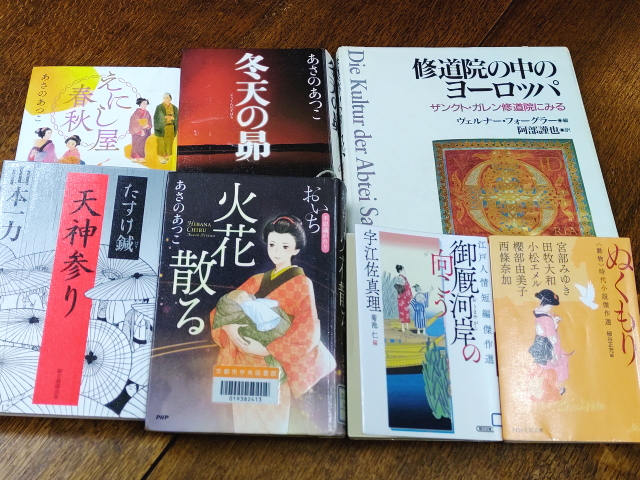

昨年、読んだ本の忘備録。

図書館で借りた本、アマゾンや書店、古書市で買った本。

同じ本を2冊、買ったり、同じ本を2度借りたり、忘れて同じ映画を2度見る事は数限りなくある。

忘れてるから、同じ本や映画を2度読んだり、見たりするのもOKなんですけど、、

中世への旅「騎士と城」」「都市と庶民」は何回か読み直ししたい本。

中世の写本、中世の生活、中世の旅の本。硬い本と気分転換の本を合わせ読み。

ビア・マーグスはビール醸造をする修道士の長編小説、中世好きの人にお勧めの本。

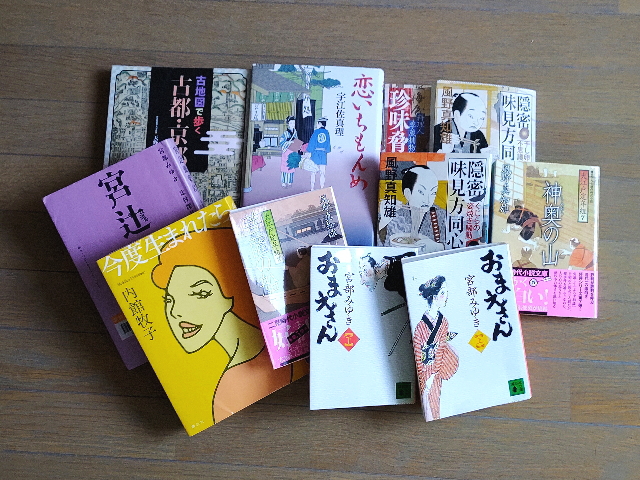

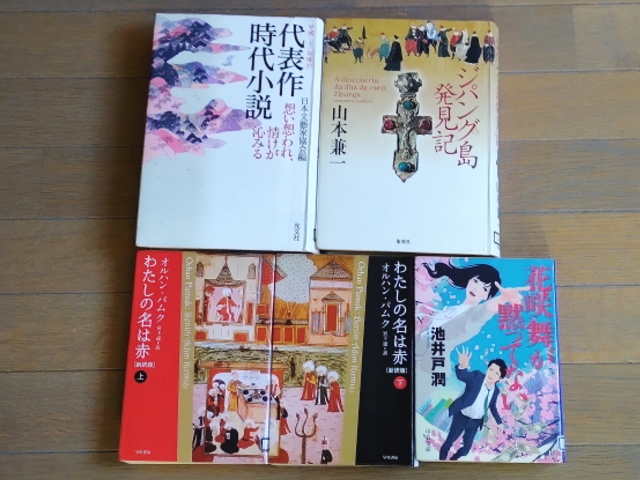

古地図、中世の旅や暮らしの本。

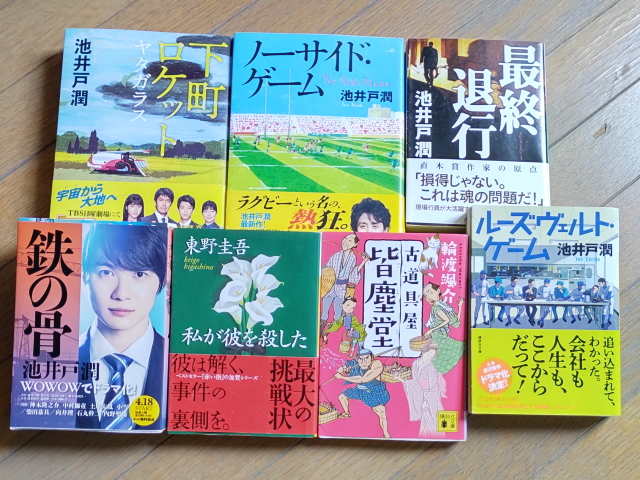

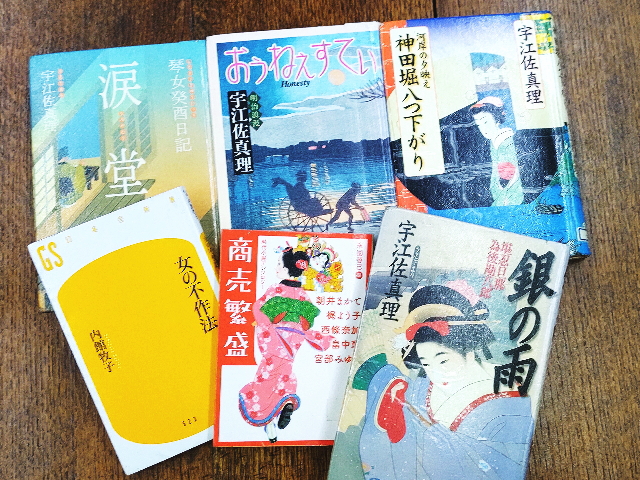

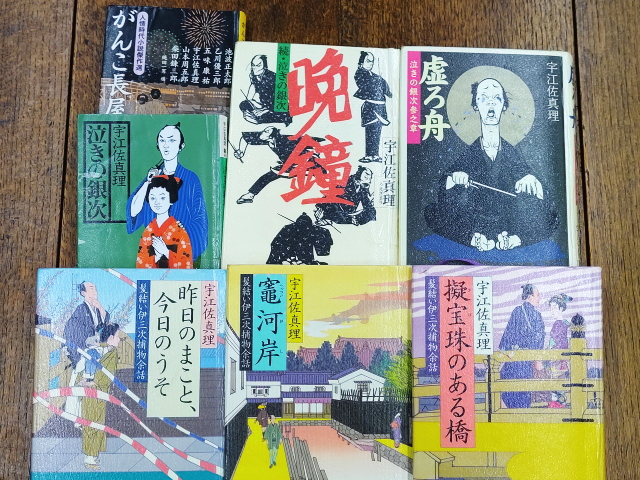

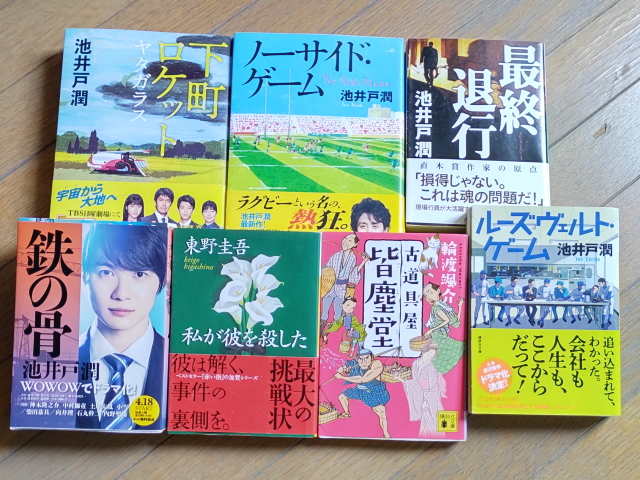

作家読みで全作品読んでるのが山本兼一、宮部みゆき、宇江佐真理、池井戸潤

山本兼一さん、宇江佐真理さんは大好きな作家ですが、若くして物故作家となり残念。

あさのあつこさんはバッテリー(読んでない)の作家、時代小説が面白い。

弥勒シリーズ、おいちシリーズを読み始めました。

←期待した割にイマイチだった

←期待した割にイマイチだった

今年は積ん読になってる洋書も頑張って読もうと思います。

by mikiris

第291回(2024年3月1日)*中世の風が吹く根来の里

私は昭和生まれで、近頃は昭和レトロとか、昭和の歌謡曲が人気になってる。

その時代を生きてきた者としては、当たり前の事ばっかり、古いとかレトロの感覚は無い。

生まれる前の時代、知らない世界に興味を持つ人は多い。

私が生まれるずっと前、昔過ぎるけど、中世の時代に興味を持ってます。

ヨーロッパの中世の暮らし、城、騎士や修道院、旅、書物、食べ物。

何かにつけて、現代とかけ離れてるので面白い。

中世の時代は興味はあるけど、その時代に生まれてなくて良かったと思う。

美術、芸術、建築物は魅力的でも、暮らすには不便で理不尽で不衛生だから。

先日、読んだ中世の城建築の本はイギリスの中世の城を修復する為に、当時と同じやり方、同じ素材で作業工程でする話。

建築資材は昔と同じやり方で、近隣の土地や森から石や木を調達する。

当時はロバや馬で建築資材を運んだので、その為にロバや馬を荷物用に調教するのに2年かかる。

莫大なお金と時間をかけての修復作業です。

面倒で大変な作業だけど、やってる人達は楽しいんでしょうね。

日本国内の中世の頃、鎌倉―室町、安土桃山時代も面白いです。

やまと絵や書物、工芸品、建築。

建築物は日本書紀に載っている古刹の寺、創建が500年とか600年代の建物が日本各地にある。

日本は極東の小さな国だけど、独自の文化と技術、建築は海外からも注目されていた。

和歌山県の根来寺は真義真言宗の総本山で、1132年に覚鑁大師が創建した寺。

一般的に根来と聞いて思い浮かぶのは朱漆の根来塗や戦国時代に鉄砲で活躍した根来寺の僧兵、根来衆。

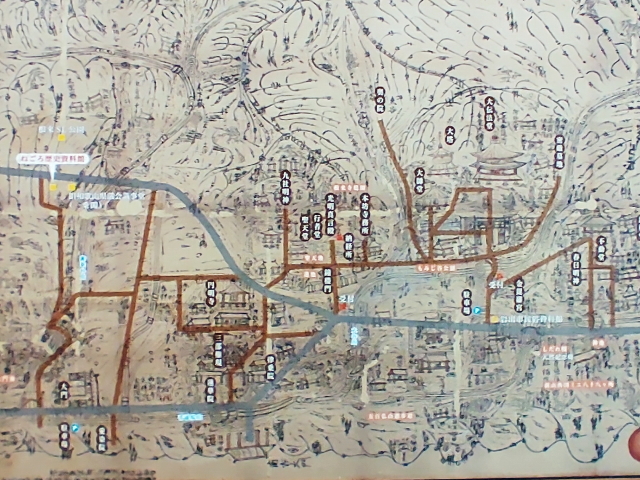

室町時代は周辺一帯が根来寺の土地で、都市のような感じだった。

現在の根来寺は350万㎡の敷地で、香川県のまんのういけ公園、茨城県のひたち海浜公園と同じ大きさ。

東京ドームなら75個、甲子園球場なら90個分の広さ。

昔は宿坊だけでも2700あり、周囲の山の中に子院が300あり、広大な敷地のお寺だった。

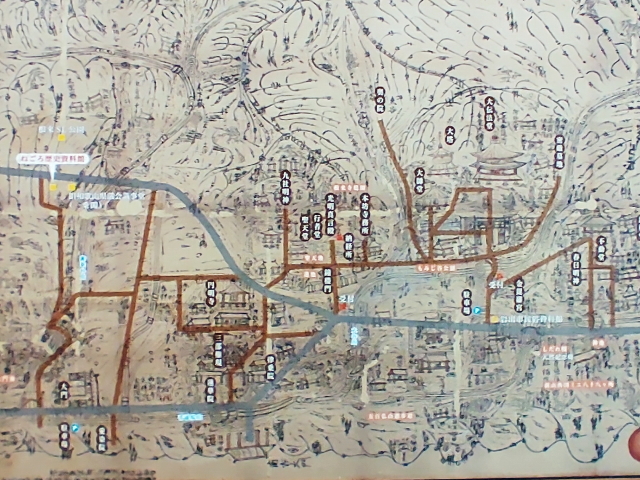

←根来寺伽藍古絵図(室町時代)

←根来寺伽藍古絵図(室町時代)

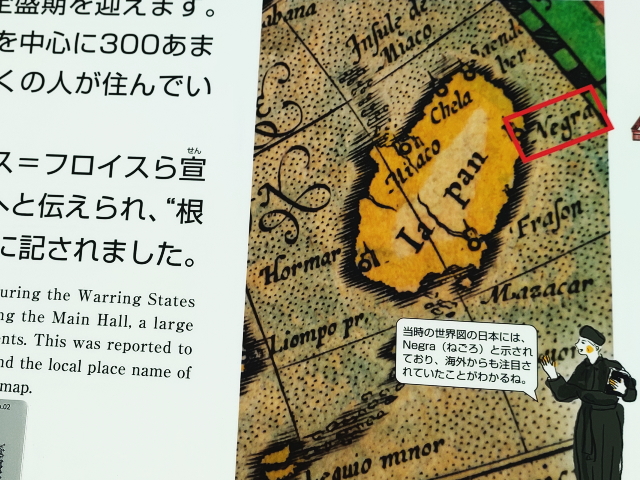

フランシスコ・ザビエルが根来寺を訪れて、僧兵の様子を日記に書き残している。

「根来寺の僧侶は日々、軍事訓練をしており、他の寺の僧侶とは違う」

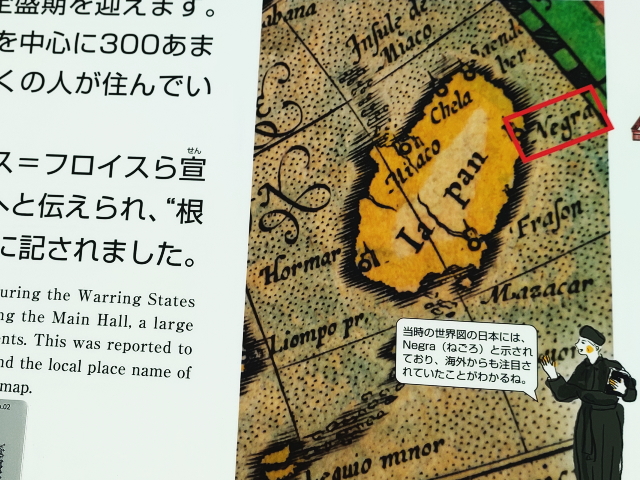

16世紀にメルカトールが作った世界地図に日本が描いてあり、京都(miaco)、根来(negra)が記載されている。

←16世紀メルカトール地図

←16世紀メルカトール地図

現在、根来寺は室町時代に比べて小さな寺になっている。

入口で入山料を払うと、境内、庭園、本殿の中を見学でき、所要時間2時間程です。

←根来寺境内図

←根来寺境内図

受付前の赤い橋を渡ると正面に石段、石段のその先に大伝法堂が建つ。

←受付前の赤い橋

←受付前の赤い橋

赤い橋の正面に大伝法堂が建つ。

←大伝法堂(重文)

←大伝法堂(重文)

根来寺の本堂になる大伝法堂は1826年築の重要文化財。

3mの大日如来(1405年)がお祀りしてあり、脇侍も含めて重文。

大伝法堂は横から見て、鳥が羽根を広げたような美しい形。

←大塔(国宝)

←大塔(国宝)

大塔は高さ37m、中世(1547年)に造られた日本最大の木造国宝大塔。

大塔の形は大日如来の姿を表している。

内部は丸柱12本が円形に立って、周囲の障子や蓮子窓も丸みが付いている。

建物全体、細部まで根来大工の技術の素晴らしさが見える。

←大塔を下から見て

←大塔を下から見て

建物の軒下は朱塗り、遠くから見るのと近くで見るのと雰囲気が違う、迫力がある。

国宝の大塔で中に入れるのは全国でも根来寺だけ、グルっと一周見学できます。(写真不可)

←大師堂(重文)

←大師堂(重文)

大塔の近くの大師堂(1391年)に弘法大師がお祀りされている。

この建物が根来寺の中で現存する一番古い建物。

毎月21日の弘法さんの日に法要がある。

道なりに歩くと、長い石畳の先に奥の院がある。

←奥の院

←奥の院

奥の院は根来寺、真義真言宗の宗祖覚鑁大師のお墓。

石畳の両側は檀家の人の墓地。

寺務所の前を通り過ぎ、光明殿(1804年)、正式名は常光明真言殿を見学する。

ここは庭園もあり、長い廊下で行者堂、聖天堂と繋がってる。

←光明殿

←光明殿

庭園は国指定の名勝で江戸時代の書院庭園。

←庭園

←庭園

三段の滝、鶴亀島のある池泉式蓬莱庭園で、解説図と見比べて見る。

フムフム、何となくそう見えるかな~。

←書院庭園の解説絵図

←書院庭園の解説絵図

光明殿から行者堂へ行く廊下に井戸があった。

←閼伽井の井戸

←閼伽井の井戸

閼伽井の井戸の閼伽(あか)は仏教で仏様にお供えする水を閼伽水と称する。

日常用水の井戸とは区別して使う井戸。

古いお寺は閼伽井を持つところが珍しくなく、東大寺もお水取りに閼伽井の水を使う。

←役行者

←役行者

廊下伝いに行者堂に入る。

結界がしてあって室内には入れないが、役行者さんが見えます。

行者堂の建物は重要文化財で江戸時代築。

続けて聖天堂に入る。

←聖天堂から聖天池を見る

←聖天堂から聖天池を見る

池に浮かぶお堂で窓から聖天池が見える。

聖天堂の建物も重要文化財(1776年)、池から見ると浮御堂のような感じ。

建物から出て、池の周囲を廻ると、ちょうど風が止んだ。

←聖天池から

←聖天池から

浮御堂の聖天堂、行者堂、光明殿が聖天池に映る様子が美しい。

池の横道にひなびた感じの九社明神がお祀りしてあった。

←九社明神

←九社明神

根来寺の創建当時からあった鎮守社。

立派な門は鐘楼門で釣り鐘が付いている。

光明殿から見ると釣り鐘の形がよくわかる。

←鐘楼門を光明殿から

←鐘楼門を光明殿から

私達は境内の駐車場に車を置いて、ショートカットで大伝法堂へ行ったが、正式には鐘楼門から入る。

←鐘楼門を外から

←鐘楼門を外から

鐘楼門を通して本坊・光明殿、行者堂、聖天堂が見えて、イイ感じ。

駐車場前に岩出市民俗資料館がある。

自由に中を見学できます。

←岩出市民俗資料館

←岩出市民俗資料館

根来寺周辺の産業、鉄砲伝来、根来塗の資料があります。

室町時代―江戸時代の根来塗が展示されている。

←根来塗展示

←根来塗展示

曜日によっては根来塗の体験ができるようです。

残念ながら、月曜日はお休みでした。

根来寺の大門から北方向に歴史資料館、旧和歌山県議会議事堂、道の駅「ねごろ歴史の丘」が並ぶ。

かつての根来寺の様子、発掘品の展示、遺跡、遺構が展示されている。

←根来寺発掘

←根来寺発掘

旧和歌山県議会議事堂は明治31年に和歌山城を見る位置に建築されたのが、建て替えの際に古い建物を根来寺境内へ移築して保存している。

現存する最古の木造和風の議事堂で、重要文化財。

中を自由に見学できます。

←和歌山県議会議事堂

←和歌山県議会議事堂

議場は吹き抜けで正面に床の間、唐破風の屋根が付いてる。

2階はコの字型に傍聴席がある。

柱の無い広い空間は洋式のトラス構造で作られていて、和風の外観、洋風建築で和洋折衷の建物。

←議事堂内

←議事堂内

2階に議事堂で会議中の模型がありました。

床の間に日本国旗と松の枝がイケてある。

議長の前に書記、2階席には町の有志が座る。

海外からの旅行者が日本中にあふれてるけど、根来寺はセーフでした。

中世の頃にタイムスリップした気分で境内と建物の中をゆっくりと見て回った。

この後、加太へ移動するのに、10分早く着くために高速を使って、トンネルに1時間半閉じ込められる羽目になった。

「急がば回れ」の諺が身に染みました。

by mikiris

第292回(2024年4月1日)*金継ぎ、銀継ぎ

34年前に銀閣寺近くの住宅街でひっそりとアンティークショップを開業しました。

宣伝など何もしなかったので、来店する人も少なかった。

それでも友人知人の気にかけてくれる人が何人かあった。

そのうちの一人が漆研究家でした。

ある日、御自宅に呼ばれた。

「来週の月曜日、午後1時に来なさい」みたいな感じ。

実家の両親の年上の友人で、人生の大先輩の方。

言われた通りに自宅へ行くと、

「今日は漆について教えてあげましょう。きっと役に立つから」

骨董品の漆を修理する方法を大学の講義のように説明された。

漆の色、生地に漆を塗ってから固まるまでの温度と時間について見本を見ながら教えていただいた。

本漆を塗って、完全に乾くまでに20日程要するが、その間は触れてはいけないし、埃が落ちても瑕疵になる。

本漆が乾くには、温度が一定の密閉された埃の入らない容器が必要になる。

半日かけて、漆研究の経過や結果を沢山見せてもらった。

その方は博物館や骨董店から依頼されて古い漆器を修理もする人。

根来塗などの古い漆器を現代の漆職人に修理を依頼すると、その部分だけが新品になって全体の雰囲気が損なわれる。

それを本体と見分けがつかないように修理するので、修理した品物が展示されても違和感がない。

本に掲載されている品を色々見せて、「この品のここを修理した」など教えていただいた。

陶磁器の修理もされていて、修理の方法は江戸時代のやり方。

欠損した部分は漆と砥の粉を混ぜた物を少しずつ重ねて、固まると重ね付けして成型していく。

漆と砥の粉の混ぜ物はセメントの代用品で半生だと柔らかいが、固まるとカチカチになる。

一定の温度の状態で置くと固まりやすい。

温度調整ができる漆室が必要で、人によっては漆かぶれが起こるし、乾かすだけで1ヶ月以上。

江戸時代の修理は漆以外に焼継ぎ、鎹継ぎがある。

焼継ぎは「いっちん」とも言って、七輪とふいごを持った行商人が家の裏口で割れた陶器を低温度で溶ける釉薬で修理する。

鎹継ぎ(かすがい)は小さなホッチキスの芯みたいなので割れた部分を繋ぐやり方。

しかし、漆かぶれを起こさず、時間も短時間で修理できる材料がある。

江戸時代には無かったが、同じような用途で扱いやすいエポキシ接着剤と合成漆。

割れた陶磁器で、残っている破片が大きな物はアロンアルファで接着する。

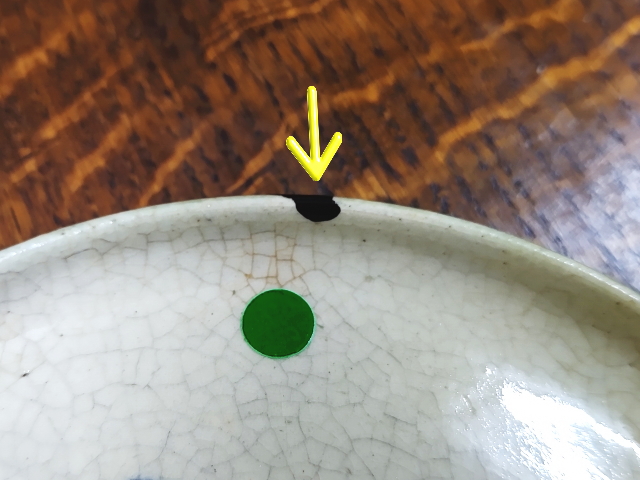

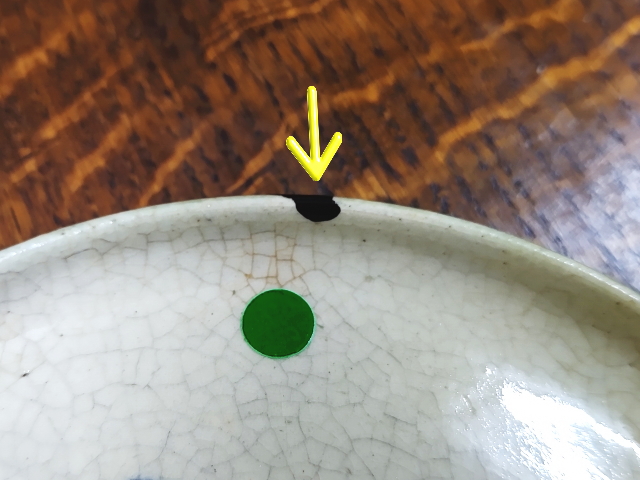

←ニュウとホツの修理

←ニュウとホツの修理

細いニュウ(ヒビ)はアロンアルファを埋める。

破片が小さすぎたり、無くなってたらエポキシパテで成型する。

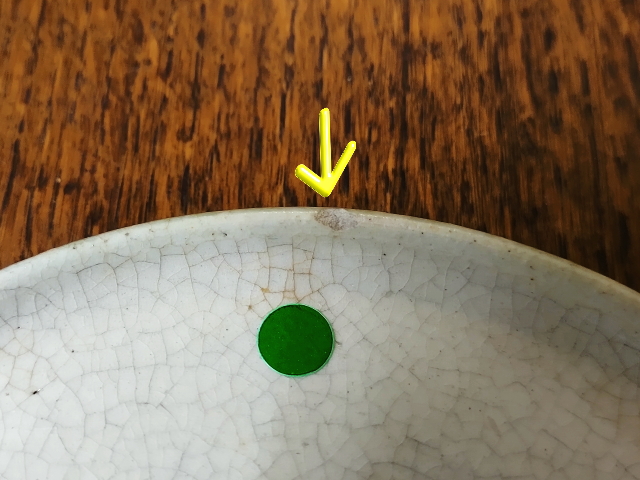

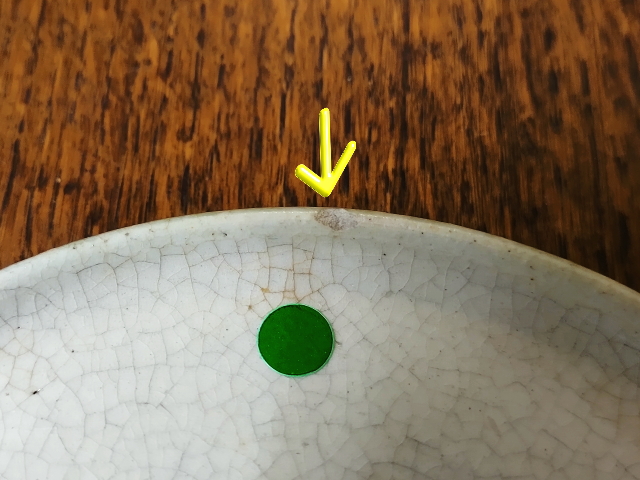

最近、土もの(陶器)の小さなホツ(欠け)を修理しました。

←縁が少し欠けている

←縁が少し欠けている

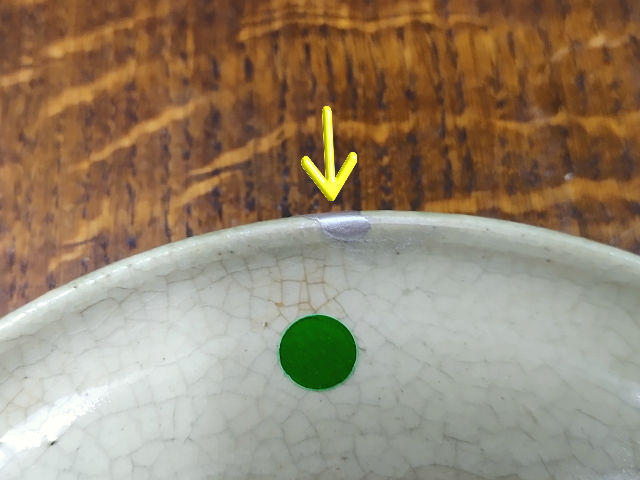

形ができたら、合成漆で修理部分を塗って、金粉や銀粉を撒いて仕上げる。

←ボンドで埋めて、漆を塗る

←ボンドで埋めて、漆を塗る

合成漆を細筆につけて、細~い線を描き、その上に金や銀で蒔絵をする。

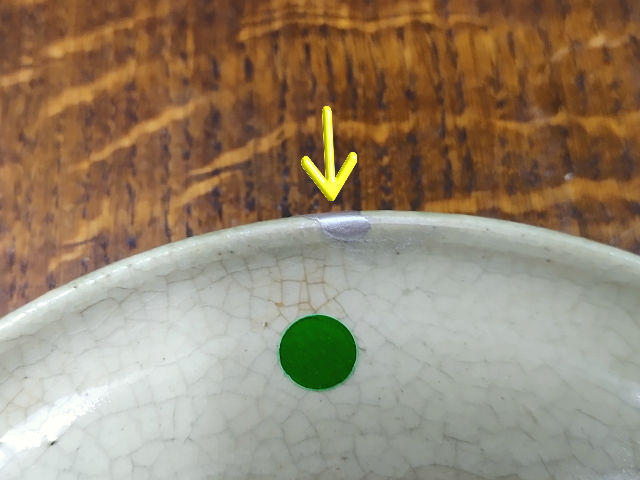

←銀消し粉を蒔絵する

←銀消し粉を蒔絵する

この細い線が曲者で、誰でも描けるもんじゃない。

イリス店主はス~と上手く描くけど、私はどんなに頑張っても幅1㎜の線が限界。

修理はイリス店主にお任せ、私は蒔絵専門。

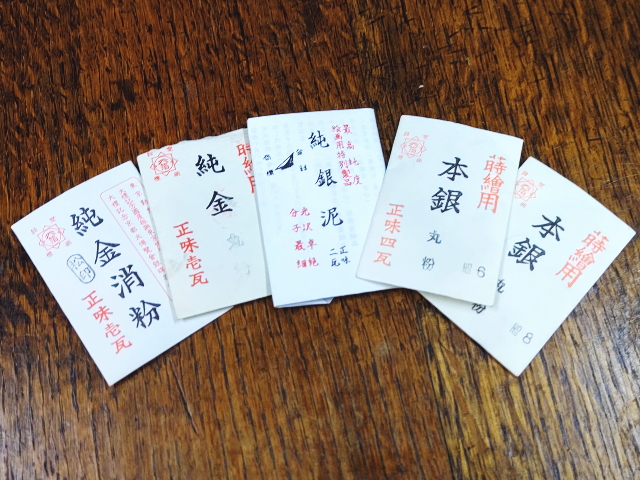

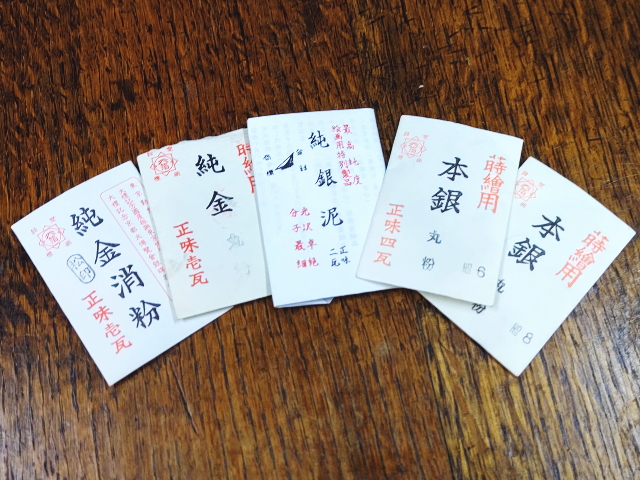

←蒔絵用消し粉

←蒔絵用消し粉

うちでは金粉は銀座浅野商店の蒔絵用の純金消粉を使っている。

金価格に比例するので、一時期は1g=2000円だったが、今は1g=15000円程でしょうか。

銀は金に比べるとかなり安価だけど、それも近年、値上がりしてきた。

値上がりしても、食器に使う陶磁器を修理するので純金か純銀を使ってます。

ミシュランの星が沢山ついた日本料理店の依頼で多くの食器を修理した。

知り合いの大切にしている年代物の陶磁器の修理も頼まれた。

すごく高価な物、美術館に展示される品、大きく欠損したオブジェなど、腕が鍛えられた。

どれも金継か銀継ぎでの修理だが、割れたままでは使えなかったのが元の形になった。

有る時、ミシュランの星の料亭の支店へランチしに行くと、うちで修理した食器が使われてた。

「使ってもらってるんや」と嬉しい気分になった。

34年前、店を開けた当時は知人の紹介で伊勢丹や西武、京急百貨店の骨董市に出店していた。

百貨店のイベントで金継講座などもやった。

誰も興味が無いと思ってたら、満席で立ち見まで出て、大盛況だった。

その時に「金継をやりたい人は居るんやな~」と思った。

うちの場合は古い物を生き返らせたい気持ちもあるが、欲と二人連れ。

仕入れた陶磁器に欠けた物やヒビの入った物があり、そのままで売ると安いけど、修理するとやや高く売れる。

そのうちに店が忙しくなり、海外へ年に4-5回、百貨店での骨董市もあり、修理はやめてしまった。

私が化学物質アレルギーになったのも止めた理由の一つ。

壁紙の糊に含まれるホルムアルデヒド、エポキシ接着剤が固まる時に出るガスでブツブツが出て痒くなる。

修理を止めたら、ブツブツもで無くなった。

今は自宅で使う食器が欠けた時に何個かまとまったら修理するくらいです。

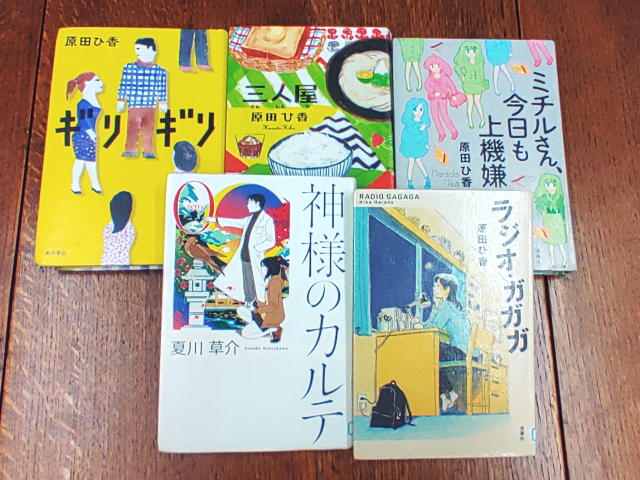

←古伊万里小皿、小鉢

←古伊万里小皿、小鉢

←古伊万里小皿の修理

←古伊万里小皿の修理

以前は見てほれぼれするような品が欠けたりヒビが入ってると「修理したら良くなりそう、再生したい」と思った。

この陶磁器を修理してでも長く使いたい、ずっと残したいと思った。

今はそんな気分になる品と出会うことが少ない。

先日、久しぶりに会った知人と話題が陶器の修理の話になった。

たまたま、知人は大切にしていた皿を落として、その欠片を米粒サイズでも拾い集めて保管していた。

大切な人から分けてもらったので、どんなに割れていても大切に持ち続けたいと言う。

「直せるかも知れへんし、いっぺん見せて」、試しに見せてもらった。

400年程前の古いオランダの皿、生地がさくいし、傷つきやすいし、難しそう。

イリス店主は 「元通りの形にはならへんけど、修理してみる」とオファーした。

実際、うちの皿なら絶対に処分するほど細かく割れてる。

ジグソーパズルを当てはめるように破片を合わせて、少しずつ皿の形に近づける。

小さすぎてはめ込めない破片部分と欠損した部分は新たに作る。

毎日、少しずつしか作業は進まない。

「フランケンシュタインみたいや~」と横からチャチャを入れる私を無視して、真面目に取り組むイリス店主。

私と正反対の堅物男です。

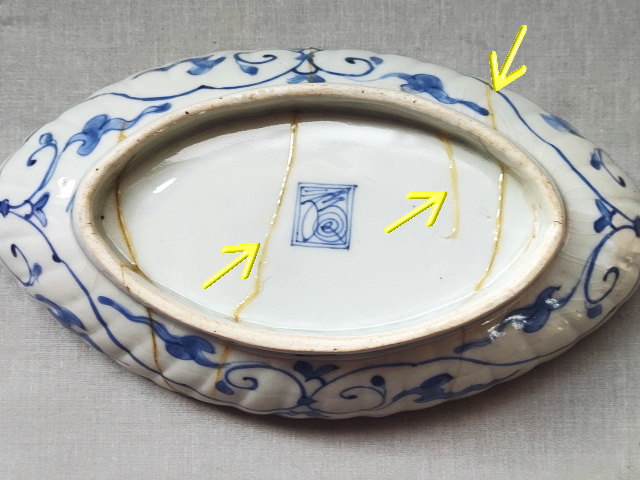

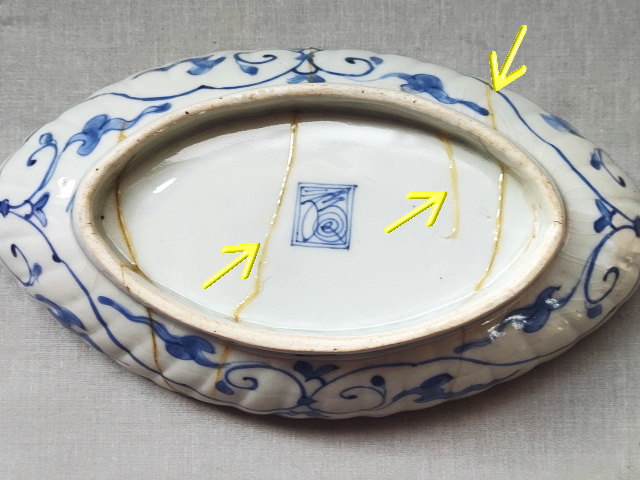

←修理完了

←修理完了

繋ぎ目が縦横無尽なので、金ピカは品がないので、少し黒目のいぶし銀で仕上げる。

何とか、使えるくらいには再生できたようです。

←自宅で使ってる食器

←自宅で使ってる食器

もう少し、家で使ってる修理した食器の紹介(江戸中期から江戸後期)。

←細い線

←細い線

八角鉢の縁が欠けたのを修理、細い線が描けてます。

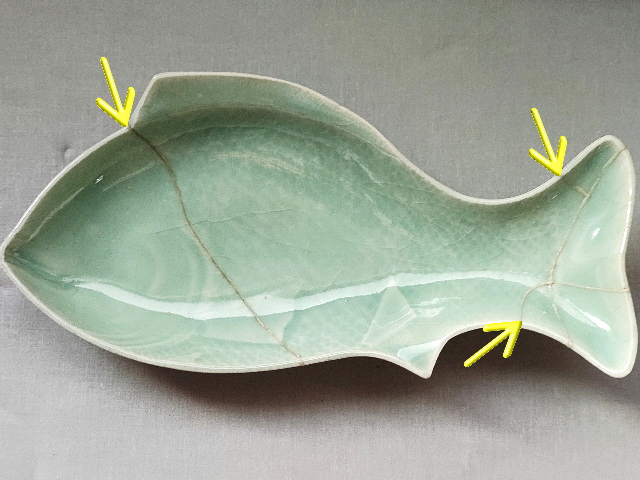

←魚の口を修理

←魚の口を修理

欠けた魚の口をボンドで作って成型、金蒔絵。

←焼継ぎを金蒔絵

←焼継ぎを金蒔絵

江戸時代に焼継ぎされたのを表側だけ金で蒔絵しました。

裏面は焼継ぎのまま。

←焼継ぎの皿

←焼継ぎの皿

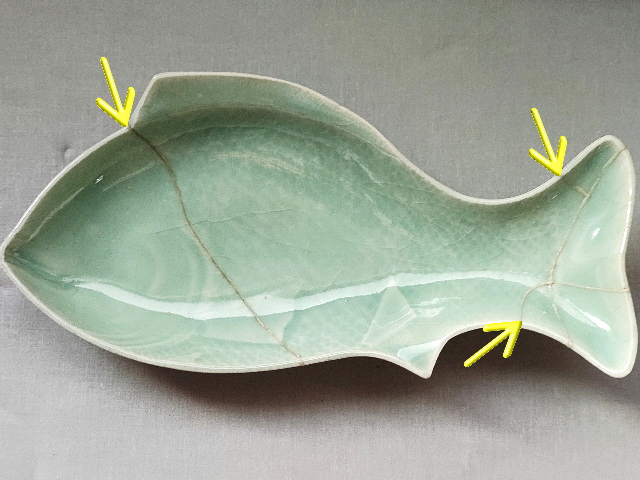

青磁の魚型皿は焼継ぎの状態で使ってます。

←焼継ぎ師の銘入り

←焼継ぎ師の銘入り

かなりバラバラになったのを焼継ぎで修理された角鉢。

中央の一本だけ金蒔絵をしましたが、他は焼継ぎの状態で使ってます。

珍しい焼継ぎ師の銘が入ってます。

割れたり、欠けたりしても捨てるのが惜しいもの、ずっと置いておきたい物が金継で元の姿に戻る。

マジックじゃないので、元通りにはならないけど、形は戻る。

古くて美しいものがずっと残って欲しいので、修理の文化が広まるのは嬉しいです。

by mikiris

第293回(2024年5月1日)*福山~蒜山~鳥取

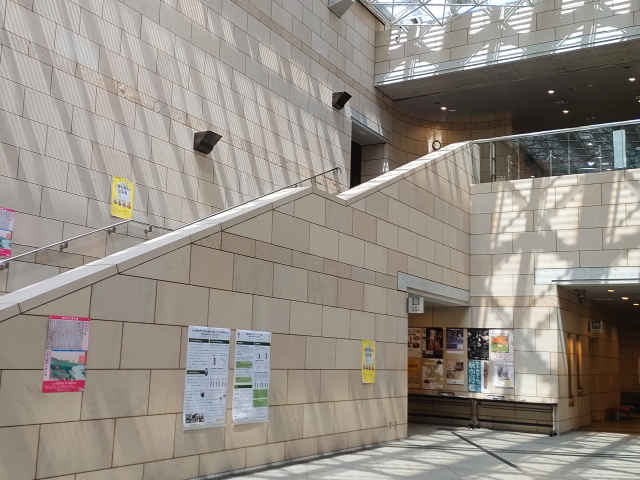

福山に古地図のコレクションを所有する博物館がある。

地元に住むコレクターが2000点のコレクションを寄贈され、常設展となっている。

16世紀、17世紀の日本地図や世界地図を見る機会は少ない。

すごく楽しみにして、京都から5時間近くかけて行った。

福山は新幹線で通り過ぎたことはあるが、行くのは初めて。

るるぶやガイドブックを見ても、福山に関しては1ページだけ、情報が無さすぎ!

近くの鞆の浦は映画やドラマでロケ地になるので海辺の景色が印象的な所。

信長の時代に九州に着いたポルトガルの宣教師が瀬戸内海を移動する途中、鞆の浦に立ち寄った。

ヨーロッパで作られた古い日本地図で”TOMO”と明記されてるのもある。

鞆の浦の情報はあるけど、福山がな~。

車で福山に到着して、博物館前の福山城駐車場に置いた。

以前は無料だったのに、今年の4月1日から有料になったそうです。。。でも、京都より断然安い。

←草戸千軒ミュージアム

←草戸千軒ミュージアム

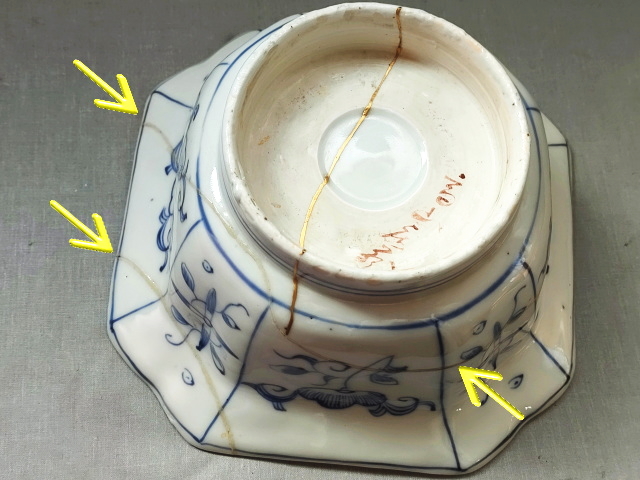

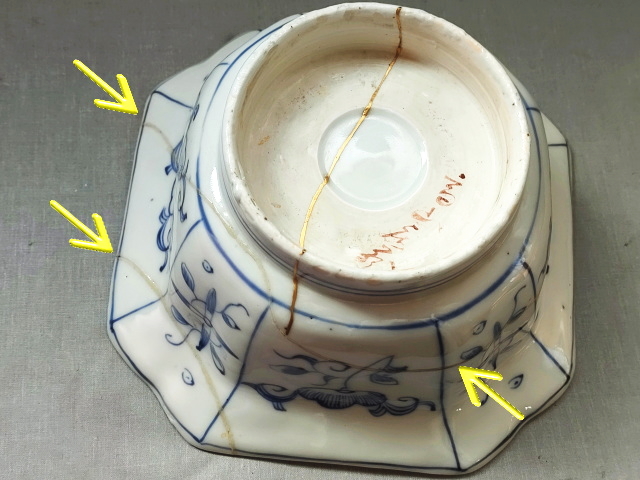

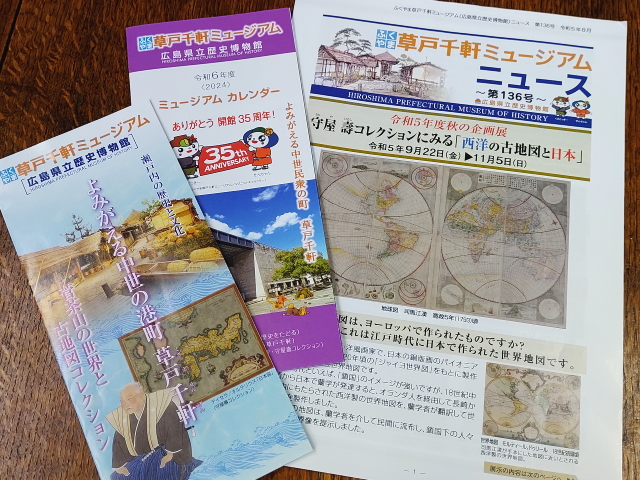

駅と福山城の間に美術館、ふくやま草戸千軒ミュージアム(歴史博物館)がある。

広島県立歴史博物館、ふくやま草戸千軒ミュージアムと2つの名前がある。

ナビでは歴史博物館で登録されてるし、新しい名前に変更中かな?

←パンフレット

←パンフレット

寄贈された古地図を楽しみにしていたが、常設展で古地図は数点だけ、展示品は地図以外を含めて12点だった。

古地図に関しては、かなりの期待外れ。

沢山の古地図を見たい時は特別展の期間が良さそうです。

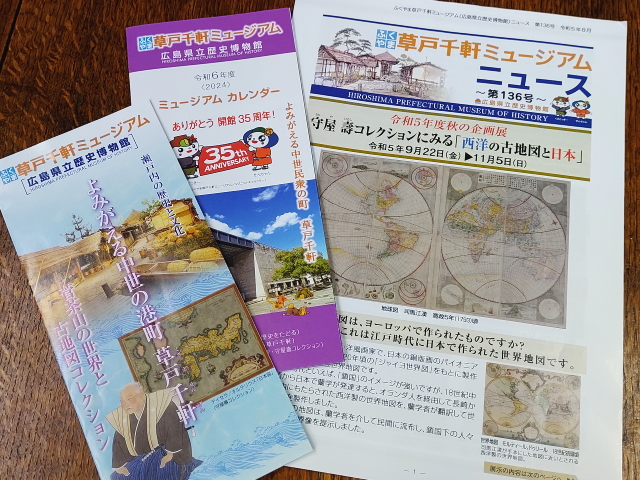

←吹き抜けのエントランス

←吹き抜けのエントランス

ここまで来たからには、何が展示されてるのか、博物館内を見学した。

←町並み再現

←町並み再現

芦田川河口近くの集落、草戸千軒町の遺跡を再現した町並みがある。

船着き場のある橋を渡ってタイムスリップ、650年前の南北朝時代の草戸千軒の通りに入る。

←市場

←市場

左手に魚貝や穀物、野菜を売る市場がある。

←かわらけ屋、塗師宅

←かわらけ屋、塗師宅

右手にかわらけを売る焼き物の店、その奥に塗り物を作る塗師屋がある。

←下駄屋、番匠

←下駄屋、番匠

下駄屋の向かいに鍛冶屋、番匠の作業場は大工さん。

どの家も開放されていて、中に入れます。

塗師の作業場、下駄屋の作業場。

←夏の夕食

←夏の夕食

夏の夕暮れを設定した復元街並みなので、どの家の中でも夕食がセットされてる。

尾頭付きの鯛と貝の味噌汁、隣の家では一汁三菜、この辺りは豊かな暮らしをしていた様子。

館内には縄文時代からの瀬戸内の歴史的な資料、発掘品が展示されている。

詳しく、解りやすく解説されている。

草戸千軒ミュージアムの周囲、福山駅を含んで元は城の城郭だった。

現在は駐車場と公園のある広場で、すぐそこにお城が見える。

赤いオブジェは「愛のアーチ」、銅像は「刀剣乱舞 江雪左文字」。

←公園のオブジェ

←公園のオブジェ

←公園から福山城

←公園から福山城

福山城は徳川家康の従弟、水野勝成が備後の領主になり、廃藩置県まで続いた。

城郭内の建物、伏見櫓と筋金御門は徳川秀忠が築城のお祝いに贈った物で、どちらも重要文化財。

←筋金御門、伏見櫓

←筋金御門、伏見櫓

筋金御門の向こうにチラッと伏見櫓が見える。

門柱は欅の柱、扉に十数条の筋金が打ち付けられている。

←福山城正面

←福山城正面

天守は1945年に戦災で焼失したのを1966年に再建された。

←北壁の鉄板、石垣

←北壁の鉄板、石垣

城の北側の外壁に鉄板が張られて、白壁、黒い鉄板のコントラストが美しい。

石垣は少しだけ表面を整えた「打込接ぎ」が使われている。

お城の中は地下から5階まで、博物館として公開されている。

私達は地下から5階の展望天守までエレベーターで登った。

天守から北側を見て、最初に目に入るのが福寿会館。

昭和初期に建てられた海産物商「鰹節王」の別荘が福山市に寄贈された。

国登録文化財で市民の茶会やイベントに使われている。

←福寿会館

←福寿会館

日本建築の和館、茶室、ルネッサンス風の洋館、回遊式庭園が広がる。

←御湯殿

←御湯殿

天守から南方に福山駅、黒い建物は御湯殿。

「懸造」という珍しい建築方法で、福山城と仙台城だけに残る。

御湯殿の右手に筋金御門、伏見櫓、鏡櫓が見える。

←筋金御門、伏見櫓、鏡櫓

←筋金御門、伏見櫓、鏡櫓

伏見櫓は武具庫、徳川秀忠の指示で伏見城から福山城へ移築した建物。

3重3階構造で1階と2階の幅が同じ、上に小さな3階を載せた望楼型の櫓。

手前の緑色の屋根の小さな建物が鏡櫓、市重要文化財。

中に釣り鐘と太鼓があって、時を知らせていた。

←福山駅に新幹線

←福山駅に新幹線

天守から福山駅を見てると、新幹線が来た。

見てると次々にローカル列車、特急が到着して出発する、忙しい駅。

←天守からの景色

←天守からの景色

展望天守のベランダをグルっと周って、ガウディの建築のような教会が見えた。

すごく目立つ、大きな教会だと気になって調べたら、実は結婚式場でした。

天守から階段で1階ずつ見学しながらお城博物館を降りる。

←並んで写真が撮れるレプリカの鎧

←並んで写真が撮れるレプリカの鎧

福山城400年の歴史が詰まっている。

見学だけでなく、体験できるコーナーに火縄銃シューティング体験、乗馬体験がある。

火縄は学生時代にライフル選手だったイリス店主が挑戦して、的に命中しました。

スズメ百まで踊り忘れず、ですね。

乗馬体験は馬の人形に乗って、パカパカと走る音に合わせて馬が揺れる。

高齢の方が使ってられたので、横目で見て素通り。

乗って見たい気もするけど、ちょっと恥ずかし。

←福山城

←福山城

美しいお城を後にして、広島県福山市から北へ移動して蒜山高原へ。

蒜山三座に雪はないけど、大山には雪が残ってる。

←蒜山三座、大山

←蒜山三座、大山

妖怪のスイトンも変わらず迎えてくれて良かった。

蒜山高原の休暇村に泊って、温泉とジンギスカンを楽しむ。

←夕食、ジンギスカンとビュッフェ

←夕食、ジンギスカンとビュッフェ

ビュッフェの夕食はジャージー牛、子羊のジンギスカン、ハモンセラーノの生ハムがある。

地元の生野菜、卵が美味しい。

ビュッフェは好きな物だけ、好きな量を食べるので、小食の私は気が楽です。

好き嫌いが多いので、トレイが埋まりません。

←蒜山三座の朝

←蒜山三座の朝

朝日は蒜山三座の方向から登ります。

←朝食ビュッフェ

←朝食ビュッフェ

朝ご飯もサラダ、ヨーグルトやジャージー牛の牛乳が美味しい。

私達は周辺観光、ドライブを兼ねて行くけど、登山目当てで行く人が多い。

仕事をリタイアした年齢の人達が大きなリュックと山登り用の服装で来ている。

いくつになっても元気で登山や旅ができる人達、見ていて、羨ましいです。

足腰は大事ですね。

4月初旬は夏日のように暑い日が続いたのに、この日は急に冷え込んで気温が5度。

蒜山高原で翌朝は車が凍って白くなってました。

そんな寒い日だったけど、予定通り「とっとり花回廊」へ。

←とっとり花回廊

←とっとり花回廊

この数年、3月末~4月中頃に来るが、タイミングよく桜やチューリップの開花と合う。

チューリップ祭

チューリップ祭

←ムスカリ、パンジー

←ムスカリ、パンジー

←寒くて縮こまって歩くイリス店主

←寒くて縮こまって歩くイリス店主

今年は桜祭りとチューリップ祭の重なるタイミングで喜んでいたが、あまりの寒さと小雨でブルブル。

←散った桜でピンク色の道

←散った桜でピンク色の道

昨夜からの風雨で道がピンク色になるほど桜の花が散っていた。

←回廊

←回廊

旅の荷物に必ず入れるモンベルのインナーダウンをこんな日に限って忘れてきた。

傘をさして公園内を散策する気分になれず、一周、1㎞の回廊をグルっと歩いた。

←温室の花

←温室の花

ドーム型の温室から回廊を歩いて熱帯植物温室へ。

←ヒスイカズラ、蘭の花

←ヒスイカズラ、蘭の花

温室で温まりながら花を楽しんで、ブルブル震えて回廊を歩いて次の温室へ。

さすがにこんな日は来園するお客さんも超少ない。

←高さ30mにある回廊

←高さ30mにある回廊

人が居ないすぎて、寂しいくらい。

←パンジーの丘、ポピーの丘

←パンジーの丘、ポピーの丘

ポピーの丘まで来たが、曇り空で大山が見えず、残念。

←水上花壇とフラワートレイン

←水上花壇とフラワートレイン

天気に恵まれなかったけど、花は満開で楽しめました。

晴れて暖かくて花が咲いてないよりも、雨で寒くて花が満開なら、花優先かな。

ブルブル震えながらのお花見だったけど、綺麗な物を沢山見て、楽しい旅でした。

by mikiris

第294回(2024年6月1日)*島根県の東端だけ

先日、友人が京都から日帰りで出雲大社へお詣りしに行った。

早朝に京都から空港バスで伊丹、朝7時10分の飛行機で出雲空港へ。

現地の友人が車で迎え、案内をして出雲大社と美術館へ行き、夕方に飛行機で出雲から伊丹へ。

私より少し年齢が上の友達、元気です~。

うちはもう少し余裕をもって、店の定休日に合わせて1泊2日の旅行。

車を運転するのがイリス店主一人なので、片道5時間以内を目安に行先を選んでます。

私も免許あるけど、何十年も運転したことない。

いつか、イリス店主が駐車違反をしたら身代わりになってあげようと持ち続けてる免許証。

永遠のゴールドカードです。

宍道湖周辺だけ、くるっと周って来ました。

昨年、松江フォーゲルパークへ行って、珍しい鳥が沢山いたので、もう一度。

出雲大社までは足を延ばさず、松江城も前に行ったので、今回はパス。

私が動物園や水族館が好きなので、国内でも海外でも、旅先で見つけたら行ってます。

フォーゲルパークは見るだけじゃなく、鳥が自由にその辺をうろついてたり、触れ合うことができる。

1日に何度かバードショーがあり、昨年はフクロウショーとペンギン散歩を見た。

今年は1時半からの鷹のバードショーが第一の目的。

ランチ用に塩パン、サンドイッチを調達して、朝8時に京都を出発。

高速のSAでコーヒーを買って、車中でパンとコーヒー、素早く昼食を済ませる。

これならレストランを探し回ったり、どこも混んでるなんてことも無く、時短を兼ねて安心です。

宍道湖へ到着したのは1時前、予定より早く到着した。

←松江フォーゲルパーク

←松江フォーゲルパーク

フォーゲルパークの駐車場は2時間まで無料、その後は30分毎に追加料金。

ゲートを入ると花の世界に迎えられる。天井から自然光が入って、花まみれの気分。

90種類の鳥が居るので、楽しみです。

←ベゴニア鉢

←ベゴニア鉢

ベゴニアの鉢植えとフクシアのハンギングで先が見えない。

←フクシアのハンギング

←フクシアのハンギング

園内は雨の日でも散策できるように温室と屋根のある通路で繋がっている。

最初にインド孔雀と白孔雀の小屋の間にある動く歩道で坂道を登って山の上に行く。

到着した先の展望台からは松江城も宍道湖の西の先まで、空気の澄んだ日は遠くまで見通せる。

展望台の先に水鳥の温室がある。

←インドクジャク

←インドクジャク

建物に入ると2羽の孔雀が橋の上で出迎えてくれた。

1羽の孔雀が私を気に入って、付きまとってくる。

←羽を広げた孔雀

←羽を広げた孔雀

横で盛大に羽を広げて、私にお尻をブリブリと摺り寄せて来る。

イリス店主に 「孔雀と一緒に居るとこ、写真撮って」

←鳥が集まってくる

←鳥が集まってくる

あんまりお尻を向けて来るので、何か逆噴射でもする気か? 不安になる。

何とか、孔雀の正面に回り込む、孔雀がお尻を向ける、正面へ回り込むの繰り返し。

鳥の餌を販売していて、近寄るだけでトキが走ってくる。

今日はオレンジ色のショウジョウトキだけ。

ショウジョウトキは白朱鷺やアフリカ黒朱鷺に比べるとかなり小さい。

←水鳥の池

←水鳥の池

フラミンゴ、こぶ白鳥、ペリカン、冠鶴、オシドリ、白黒のアフリカ朱鷺も水鳥の温室に生息している。

バードショーはトロピカルエリアで催されるので、そちらへ向かいます。

←銀鶏、ハシビロコウ

←銀鶏、ハシビロコウ

トロピカルエリアの入口に綺麗な鳥、銀鶏が居た。

雉の仲間でヒナの頃は鶉みたいな色、大人になると華やかになる。

ハシビロコウの不動君。

昨年よりちょっと年取った感じがする。

←トロピカルエリア

←トロピカルエリア

熱帯植物が植わっていて、入口にコリウス。

温室のケージに綺麗な鳥が色々。

←王冠エボシ鳥、アカガシラエボシドリ

←王冠エボシ鳥、アカガシラエボシドリ

オウカンエボシドリ、目の上に白い羽が生えていて、翼の内側が赤いキリマンジャロの鳥。 可愛いいね~。

←ハッカン

←ハッカン

ハッカンは大きな鶏みたいだけど、雉の仲間。

凛としてめちゃくちゃ綺麗。

←オオハシ

←オオハシ

クリハシオオハシ(左)ヒムネオオハシ(右)、コスタリカやコロンビア、ベネズエラなど中南米に生息。

チョコボールのキョロちゃんみたい。

そろそろバードショーの時間なので、席を取っておきましょう。

ショーは雨の日は屋内で、晴れた日は芝生で開催されます。

←バードショー会場

←バードショー会場

鴨の行進から始まって、すぐにモモイロインコが飛んできました。

←モモイロインコ、鷹

←モモイロインコ、鷹

モモイロインコはインコとしては大きい。

鷹が兎を仕留めるアトラクションでぬいぐるみの兎はボロボロ。

最後は大きな鷹、ワシノスリが温室内を行ったり来たり。

←ワシノスリ

←ワシノスリ

ちょっと、間違えて私の足元に舞い降りたので緊張した。

次は隣の温室へ、鳥と触れ合うパラダイス温室。

可愛いエボシ鳥やオオハシが手や肩にチョコンと停まりに来る。

←ギニアエボシ鳥、オオハシ

←ギニアエボシ鳥、オオハシ

人を怖がらないし、枝の一本と思ってるのか、気にせずに人に留まりに来る。

餌を持つと、何羽も腕に乗ってくるので身動き取れず、時間が経つと持ち重りする。

エボシ鳥は1羽300gくらい。

←ふれあいフクロウ一覧、ベンガルワシミミズク

←ふれあいフクロウ一覧、ベンガルワシミミズク

フクロウと触れ合うコーナーもある。

噛まれると怖いので、頭を撫でてやりたいけど我慢。

←メンフクロウ、モリフクロウ

←メンフクロウ、モリフクロウ

フクロウは昼間は大人しく枝に留まってます。 うつらうつら。

←メガネフクロウ、マレーワシミミズク

←メガネフクロウ、マレーワシミミズク

メガネフクロウは一度見たら忘れられない顔。

マレーワシミミズクは30分後のフクロウショーに供えてスタンバイ。

←池のブラックスワン

←池のブラックスワン

池に鴨やブラックスワンが居ます。

見てたら餌が貰えるかとブラックスワンがスゴイ勢いで突進してきた。

「わ~、御飯ちょーだい~」みたいに気合が入ってる。

カップの餌だけじゃなく、指も噛んじゃうぞ~の気合が入ってる。

1カップ100円の餌、指でも噛まれたら困るし、餌やりは無し。

フォーゲルパーク近くにある、一畑ホテルに宿泊した。

←一畑ホテルロビー

←一畑ホテルロビー

一畑電鉄グループの、宍道湖に面した綺麗なホテル。

一畑電鉄は出雲地方の私鉄で、宍道湖温泉駅から出雲大社まで単線のローカル鉄道がある。

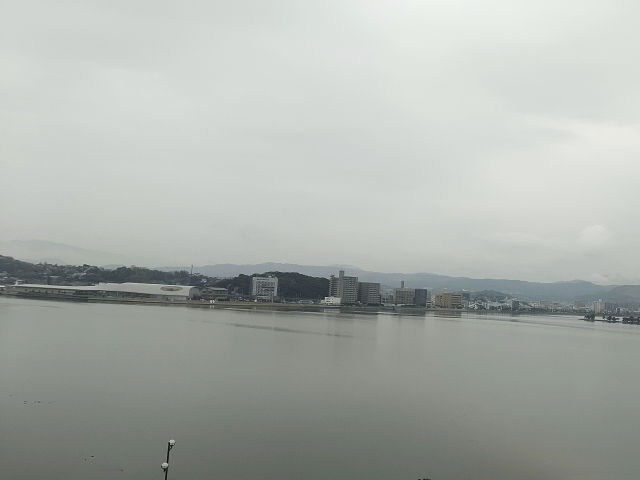

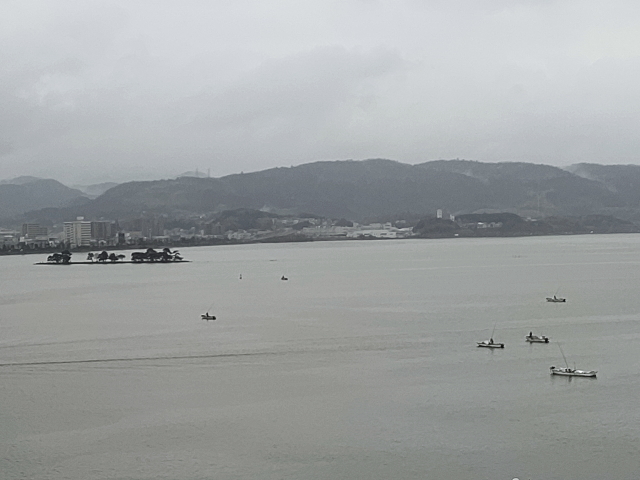

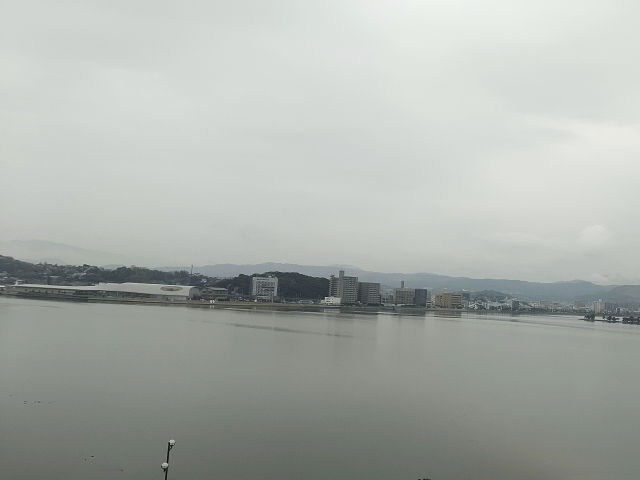

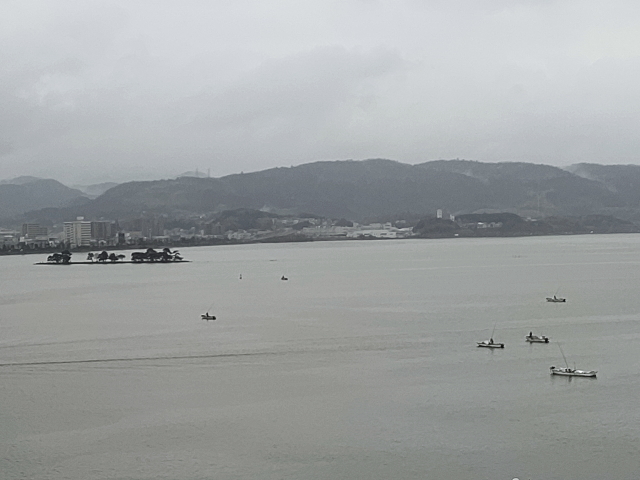

部屋から宍道湖と対岸が良く見える。

←部屋から宍道湖

←部屋から宍道湖

対岸に白くて長い建物、島根県立美術館がある。 宍道湖に沈む夕陽の絶景ポイント。

予約の時は夕食ビュッフェ、地産地消で種類が多いと勝手に期待して、楽しみにしてた。

チェックインの時にフロントでレストランのチラシを見て「あ~」。

平日ディナービュッフェが4,000円位。 ランチビュッフェ2600円。

京都より断然安いやん。。。 期待はゼロに。。。

←ディナービュッフェ、出雲善哉

←ディナービュッフェ、出雲善哉

夕食ビュッフェの時間制限90分、食べるのが遅いけど、お酒を飲まないので時間内でセーフでした。

出雲善哉は初めて食べた。 トレイの上はプリン、ソフトクリーム、苺ムース、メロン。

←宍道湖の夜景と早朝のしじみ漁

←宍道湖の夜景と早朝のしじみ漁

宍道湖の夜景。美術館の灯りが綺麗です。

翌朝は早くから宍道湖のしじみ漁の船が出てました。

天気が悪かったのが残念。

ホテルをチェックアウトして、安来の足立美術館へ。

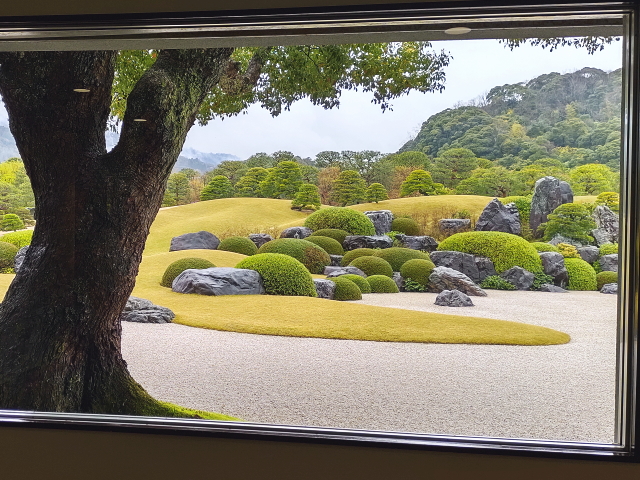

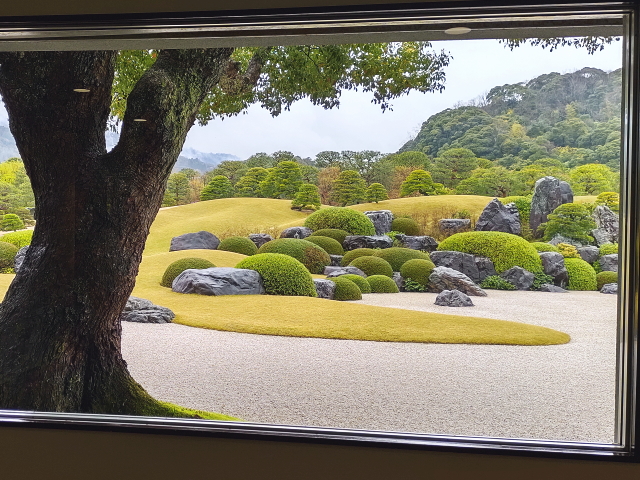

アメリカの雑誌で21年間続けてベスト・ジャパニーズ・ガーデンの1位を取っている。

←足立美術館

←足立美術館

ここで有名なのは窓枠を額に、庭を絵画に見立てる生の額絵。

←生の額絵、苔庭

←生の額絵、苔庭

生の額絵は琳派の絵をイメージしたもの。

苔庭は杉苔と白砂の色のコントラストが美しい。

←白砂青松庭

←白砂青松庭

手前の大きな石は四国の青石、右手奥に黒松、左手奥に赤松。

昨夜からの雨で砂が黄色く見えるが、実際は白砂。

←枯山水庭、池庭

←枯山水庭、池庭

周囲の山を借景にした自然と一体化した美しい庭。

←坪庭

←坪庭

魯山人館の入口への渡り廊下につくばいと燈籠のある坪庭。

竹林と苔が美しい。

創始者の足立氏はゼロから始めて手広く事業を立ち上げてきた。

コレクションの美術品は近代、現代日本画が中心。

横山大観コレクション、上村松園、竹内栖鳳、榊原紫峰。

新しく魯山人館が建てられて、北大路魯山人のコレクションが展示されている。

私は今まで、魯山人は本歌の写しのようで好みじゃなかったが、意見が変わりました。

すごく力強い作品が並んでいて、どれも素敵でした。

新館には1970年以降に製作された日本画が展示されている。

お天気のせいか、駐車場は1割弱、魯山人館も新館も人が少ないので、ゆっくり、じっくり鑑賞できた。

久しぶりの足立美術館、日本庭園は自然に見せるために日々の手入れが欠かせない。

毎朝、職員総出で庭の掃除をされているそうです。

by mikiris

第295回(2024年7月1日)*津山から帝釈峡へ

津山が広島と岡山の県境の山間に存在する町なのは知ってた。

蒜山高原や出雲の方へ行く時に中国道を走ると「津山」があった。

何十年も通り過ぎるだけの町だった津山へ初めて行った。

今は高速道路があるので、サーっと通過してしまうが、江戸時代は都から出雲へ続く街道の城下町だった。

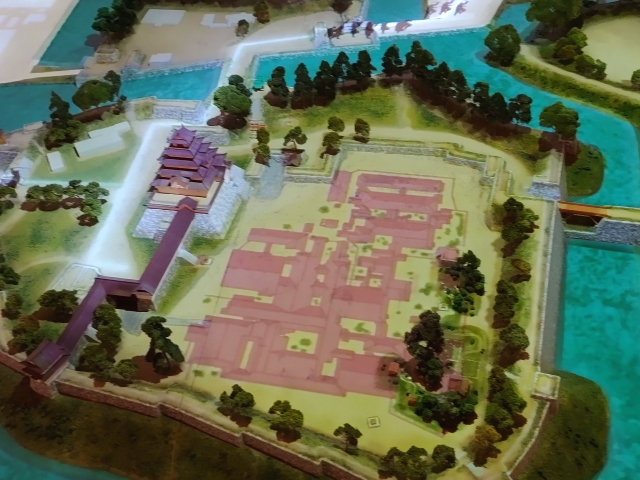

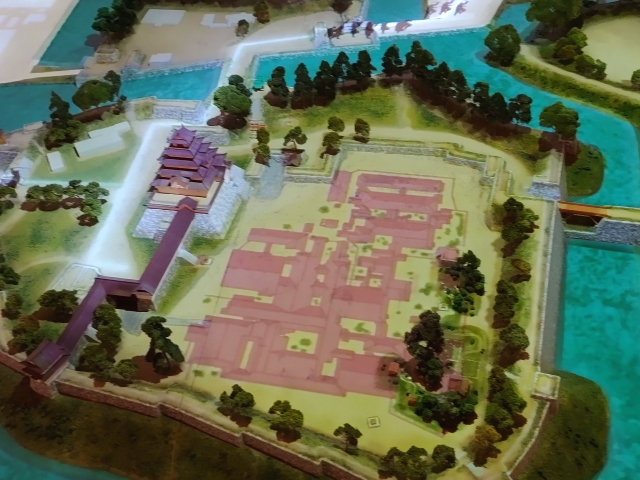

城は廃藩置県の時に取り壊され、石垣だけ残っている。

予備知識もなく、壊れた石垣が少し残る程度と思ってたが、、、。

←津山城マップ

←津山城マップ

郷土博物館と観光センターの前に広いパーキングに車を置いた。

←津山城

←津山城

端っこの細い階段を登ると昔は堀だった場所に到着。

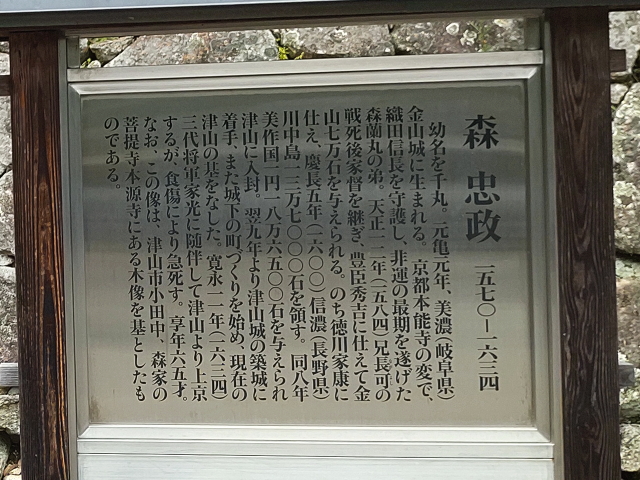

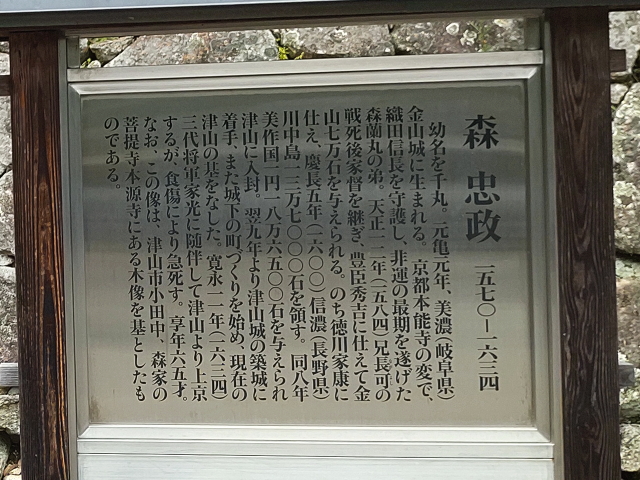

←初代城主、森忠政

←初代城主、森忠政

城跡の地図、初代城主 森忠政の銅像がある。

森忠政は森蘭丸の弟。

森忠政を知ってる人は少ないが、森蘭丸を知ってる人は多い。

織田信長の小姓で本能寺の変の時に運命を共にした美少年。

ホントに兄弟?と思うくらい、弟の忠政さん、美少年の雰囲気は無い。

津山城は森忠政が1604年に起工、1616年に完成した平山城。

城の縄張りが巧妙で美しい、近世の平山城の典型とされている。

←冠木門

←冠木門

冠木門から入って石段を登り、三の丸跡へ。

更に石段を登って二の丸跡へ。

←表中門

←表中門

三の丸も二の丸も、城壁の周りも桜の木が何本もあり、花見の頃はすごく華やかな景色になりそう。

桜で埋め尽くされてるのは、廃藩置県で城が取り壊された時、津山町の議員の尽力で城跡全体に木を植えたから。

桜も藤も散った時期なので、城跡を散策する人もないけど、シーズン中は満員と思う。

←本丸広場と登って来た石段

←本丸広場と登って来た石段

本丸跡広場までかなりの石段を登ってきました。

上から見下ろすと、下の方に町が見えます。

←備中櫓

←備中櫓

江戸時代の建物は残ってないが、20年前に備中櫓が復元建築された。

中を見学できます。

←備中櫓内

←備中櫓内

建物内は襖で仕切ってあり、大広間のようにも使える。

炉を切ったお茶室もあります。

←備中櫓2階

←備中櫓2階

2階はお殿様の休憩室。一段高い畳の間がしつらえてある。

←備中櫓トイレ

←備中櫓トイレ

和式トイレは現代の座り方と違って、扉側を向いて座ります。

後ろの柵に着物の裾を引っ掛けます。

←天守曲輪虎口

←天守曲輪虎口

天守跡の石垣は桝形に作って有り、戦う城、守る城の形。

←多聞櫓

←多聞櫓

←多聞櫓

←多聞櫓

多聞櫓の有った場所から津山市内が一望できる。

もう一段上に天守跡がある。

←天守跡のハート岩

←天守跡のハート岩

天守跡の石段壁に大きなハート型の岩がある。

ハート岩に触ると恋が実る、とか、、

あちこちで銅像や石を撫でるとご利益があると言われるけど、清潔感が気になる。

←天守跡

←天守跡

城跡の一番高い所から見た市内景色と備中櫓。

帰りは来た道と反対側、裏鉄門から降りました。

←裏鉄門跡

←裏鉄門跡

石垣が美しくて風情のあるお城です。

←境内に1000本の桜

←境内に1000本の桜

桜並木の道を通って三の丸跡~冠木門へ。

←マンホールも河童

←マンホールも河童

津山の町は河童伝説があり、町のあちこちに河童が居る。

ここでは河童を「ごんご」と呼ぶ。

8月に雨ごいを起源とした「ごんご祭」があり、河童に変装した町の人達が踊る祭です。

市のパンフレットを見ると、行くべきところ、見どころが沢山ある。

古い建築物、大名庭園、資料館、博物館、古墳や弥生の遺跡、鉄道関連の施設や駅舎。

小さな町にギューッと詰まってる感じ。

次回はお城の他にも散策したい。

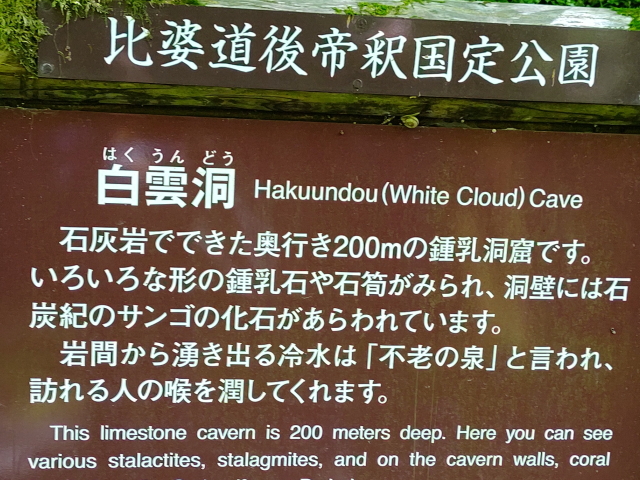

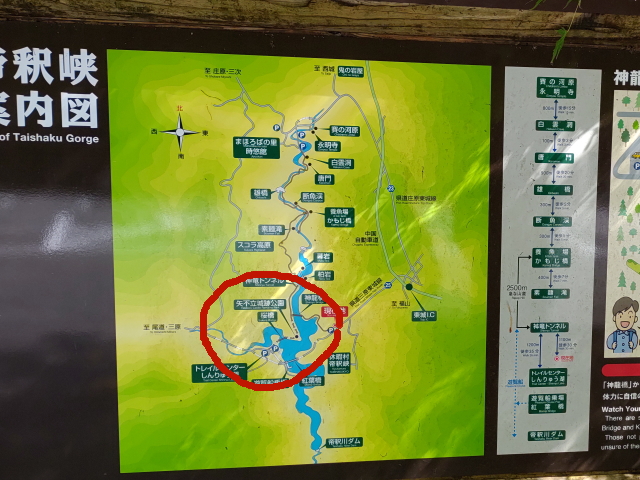

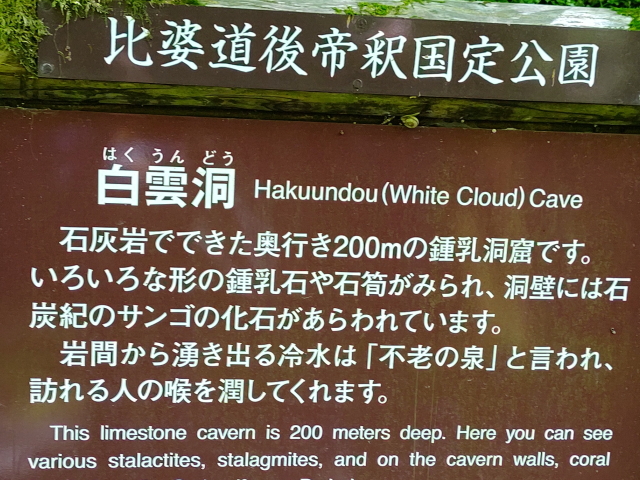

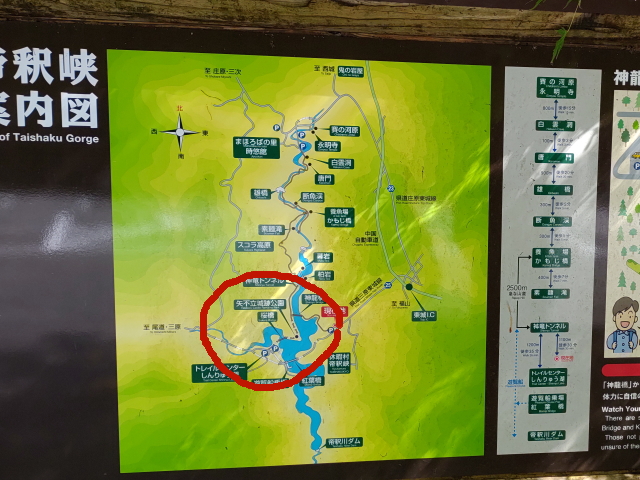

今回の目的地、帝釈峡は広島県の東の端。

石灰岩の台地が浸食されてできた地域で国定公園指定60周年です。

宿泊した休暇村の敷地でも芝生に石灰岩が点在。

←休暇村園地の石灰岩

←休暇村園地の石灰岩

前夜は晴れてたので休暇村のアクティビティ星空観測に参加した。

真夏になると天の川も見えるそうです。

帝釈峡で有名なのは雄橋で、アメリカのロックブリッジ、チェコのプレビシュトアーと並んで世界三大天然峡。

朝から雄橋へ散歩に行きました。

休暇村から遊歩道で歩いて行けるが、片道4時間かかるので、車で移動。

上帝釈の弥生食堂前に車を置いた。

すっごくきれいな最新式のトイレも完備されている。

←弥生食堂前の駐車場

←弥生食堂前の駐車場

浸食された石灰岩の奇岩が見られる遊歩道、帝釈川沿いの道を歩きます。

←帝釈峡遺跡群のマップ

←帝釈峡遺跡群のマップ

古い石橋を渡って川沿いを歩きながら、対岸の巨大な岩を見上げる。

←朽ちた石橋、対岸の巨岩壁

←朽ちた石橋、対岸の巨岩壁

鬼の唐門は帝釈川支流が岩を浸食して作った天然橋で通り抜けできる。

←鬼の唐門

←鬼の唐門

高さ10Mの鬼の供養塔は陰陽二鬼神の供養塔と言われている。

←鬼の供養塔

←鬼の供養塔

朽ちた橋をいくつか渡る。川幅の細い部分は急流です。

←帝釈川

←帝釈川

雄橋(おんばし)は石灰岩の天然橋で国天然記念物、高さ40M、厚さ24M、幅18M、全長90M。

←雄橋を前後から

←雄橋を前後から

通り抜ける時に水がポタポタと落ちて来る。

もう少し先の断魚渓まで歩いて、遊歩道の橋が通行止めになっていたので先へ行くのは断念。

←27番の石仏

←27番の石仏

遊歩道のあちこちに小さな石仏が立っている。

番号が彫って有り、それを見ると、昔は沢山の石仏があった様子。

←唐門横の57番石仏

←唐門横の57番石仏

行きに閉まっていた白雲洞が開いてた。

入場料300円と書いてあるけど、受付は誰も居ない。

「暗いし、誰も居はらへんけど、入ってみよか?」

←白雲洞

←白雲洞

石灰岩の鍾乳洞窟で入口は1人が通るのがやっとこさ、すごく細い、狭い岩の間をすり抜ける。

←入口

←入口

奥まで200m、板の遊歩道を進むと、両側に壁が迫った狭い通路、天井が高い広場のような場所もある。

広場の所は高さ20mもあって、石灰岩が奇妙な形を作っている。

「おじぎ岩」は細い幅の所に太い岩が張り出していて、90度に折れ曲がって、おじぎをしながら通る。

←笙の岩、月下氷人

←笙の岩、月下氷人

鍾乳洞の岩は色々な形に見えて、七福岩は七福神の大黒さんや寿老人の形(らしい)。

物音がすると思ったら、バケツを持って掃除をするオジサンが居た。

洞窟の真ん中あたりで、私達に見どころを説明してくれた。

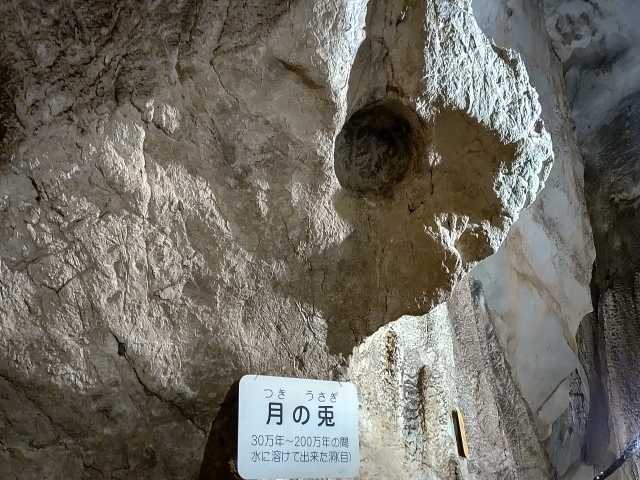

天狗の鼻や菩薩、白雲天、月の兎、満月や地獄めぐり、極楽など色々な形の岩。

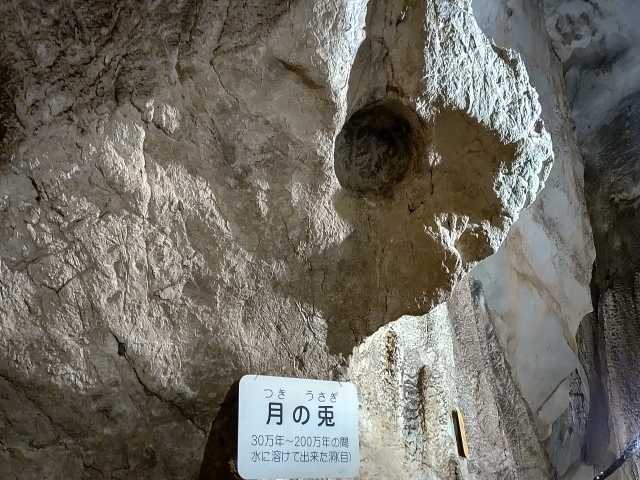

←月の兎

←月の兎

洞窟は200m先まで進んで、突き当りでUターンして元の道を戻る。

探索の時間は20分くらい、その間、他の見学者が来なくてラッキーだった。

1人がすり抜けられるだけの通路、おじぎ岩の所、誰かが居たら渋滞しそうな場所が多々あった。

夏でも11度の冷え冷えの洞窟から出て帰り際には受付に掃除をしてたオジサンが座ってられました。

ワンオペでやったはるんやね。

遅ればせながら、入場料300円を支払った。

洞窟内は綺麗に掃除されてるし、電灯もあちこちに配置されていて歩きやすかった。

車で神龍湖の三坂駐車場へ戻りました。

神龍湖はダム建設による人造湖だが、風景が良いので紅葉の頃は人気がある。

赤い橋を渡って散策するつもりだったが、、、

←神龍湖

←神龍湖

2日前の大雨の為か遊歩道は工事で通行止め。

200台置ける駐車場に車が一台も停まってないのが不思議だったが、、、、納得。

もう一度、ここへ来る理由ができた。

次回は工事が終わってるか、しっかり確認してから散歩に来たいです。

2度も振られるのは悲しいからね。

by mikiris

第296回(2024年8月1日)*さざえ堂

6月の梅雨が始まる前に福島県の会津若松市、さざえ堂へ行きました。

JALポイントの消滅期限が近いので、6月中に飛行機でどっか行かないと、、、。

コロナ禍もあったので、JALポイントやANAポイントを消滅させた友人が何人も居る。

「もったいないことしたら、バチが当たる」と思ってるので、無理やりでも消化する。

行先は、私が長らく行きたかった福島県、会津若松と裏磐梯を周るのにしました。

天気予報で今年は梅雨入りが2週間遅れになると発表されたので、東北地方ならもっと遅いし、ラッキー。

私は晴れ女、旅先で雨が降ったのは過去3回だけ。 自慢です♫

会津、裏磐梯の休暇村は部屋に特殊ガラスが使ってあって、光反射がない。

部屋から一晩中、天の川が見えるので、すごく楽しみ。

←空港から離れたところに駐機

←空港から離れたところに駐機

伊丹発7時15分の新潟行き飛行機は小さな機材で、沖止め。

バスで飛行機の所まで行って、ちょっと歩いて、階段を上って機内へ。

←北アルプス連峰

←北アルプス連峰

岐阜、長野県の上は雪をかぶった穂高連峰、北アルプス連峰が見えた。

新潟空港へ8時過ぎに到着、予約したレンタカーで福島へ。

←SAのポスター

←SAのポスター

高速のサービスエリアに「熊出没注意」のポスター、福島に滞在中に何度も見ました。

イリス店主がお勧めの会津若松市の鶴ヶ城に到着。

←城内を通って駐車場へ

←城内を通って駐車場へ

鶴ヶ城の西出丸駐車場は城内、堀の内側、石垣の内側にあるので、一方通行の城内をソロソロと進む。

車で城内を走れるなんて、すごく特別感がある。

←駐車場のトイレ

←駐車場のトイレ

和風の建物はトイレです、新しくて広くて清潔、綺麗に掃除されてるので、使うならここ。

西出丸駐車場が天守閣に近く、2時間300円。

←西出丸から天守へ

←西出丸から天守へ

駐車場から鶴ヶ城公園へショートカットする道を通る。

鶴ヶ城は14世紀に起源するが、江戸時代に入って、徳川家光の異母弟、保科正之が城主となった。

家光の母、お江が強烈な性格の人で、異母弟の保科正之を目の敵にしたので、会津に逃れてました。

保科正之は優秀な人で、家光の次、4代将軍の後見役になったので、藩主なのに鶴ヶ城に居た期間は短い。

幕府と特別な関係だった会津藩は米どころで豊かな土地、石高の多い有力藩だった。

戊辰戦争では江戸城があっという間に政府軍に降参したのに、会津藩は最後まで幕府軍として戦った。

鶴ヶ城が白旗を上げたのは慶応4年、同じ年に元号は明治に変更された。

「義を見てせざるは勇無きなり」 が会津の人の心意気。

それに我慢強さが重なって、戊辰戦争で悲しい結果になったのだと思う。

←鶴ヶ城地下入口から塩蔵へ

←鶴ヶ城地下入口から塩蔵へ

お城は取り壊されたが、1965年に再建された。

新しい城は天守閣まで5階建て、屋根は赤瓦、しゃちほこは銀張りの胴体、金張りの歯、ダイヤモンドの目玉。

地下の塩蔵と土台の石垣は400年前の野面積みが残っている。

←白虎隊自刃図

←白虎隊自刃図

順に階を登っていくと、城の歴史、歴代の城主、会津藩や戊辰戦争が説明される。

戊辰戦争では多くの藩士、藩士の子供達でまとめられた白虎隊が犠牲になった。

←戊辰戦争の鶴ヶ城籠城

←戊辰戦争の鶴ヶ城籠城

会津藩と京都は縁があって、洛東の黒谷、金戒光明寺には会津藩士のお墓がある。

うちの家から近いので、四季折々に散歩に行きます。

京都市内が一望できる位置に建ったお寺で、「黒谷さん」と親しまれてる。

私の母校、同志社を創立した新島襄の奥さん、新島八重は会津藩の砲術指南役の家に生まれた。

兄の山本覚馬が京都守備役を受け、明治に入ってから京都の建て直しに尽力した。

八重は女性だけど、戊辰戦争で大砲や鉄砲指南をして、オランダ語、英語を学んだ文武両道の女性。

歴史を見ると、京都は会津に助けられた部分が多い。

←磐梯山

←磐梯山

飯盛山が見えた。 そこにさざえ堂があります。

←西軍砲台跡

←西軍砲台跡

鶴ヶ城の天守閣から会津の町が見渡せる。

ミュージアムショップ、南走長屋を抜けて干飯櫓の出口から鉄門、城が見える。

←鉄門と鶴ヶ城

←鉄門と鶴ヶ城

干飯櫓の出口から堀と公園を隔てる土手が石畳の道に整備されている。

←茶室麟閣、鶴ヶ城公園

←茶室麟閣、鶴ヶ城公園

鶴ヶ城公園の茶室麟閣は利休の子供、少庵が会津にかくまわれた時に建てられた。

公園から見る鶴ヶ城の姿も美しいが、城の石垣も美しい。

野面積み、打込み接ぎ、切込接ぎが混在している。

←打込み接ぎの石垣

←打込み接ぎの石垣

間に栗石を入れた打込み接ぎの石垣。

←武者走り、高石垣

←武者走り、高石垣

V字に作られた武者走りは階段がはみ出さないように石垣に平行になってる。

堀の石垣は扇の勾配と言われる急こう配の高石垣。

←赤べこの結界、マンホール

←赤べこの結界、マンホール

鶴ヶ城公園で植木の作業中、赤べこの結界が可愛い。

マンホールは若松と磐梯山の図柄。

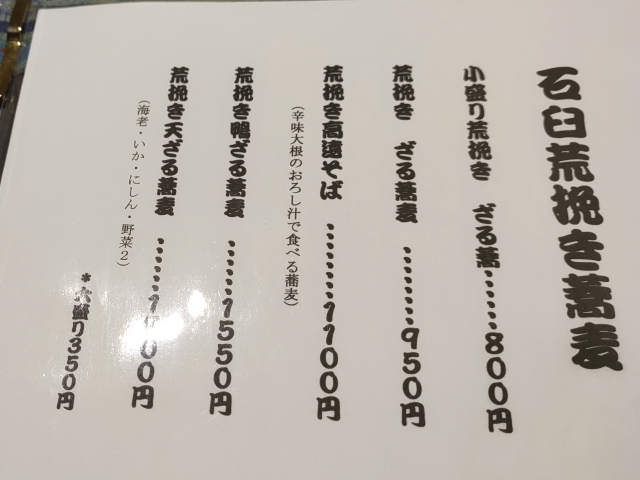

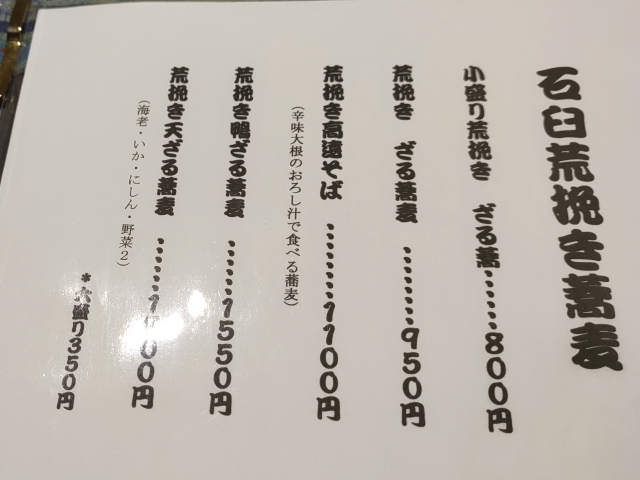

会津はお蕎麦が美味しいらしいので、イリス店主がネットで探したお蕎麦屋さんへ。

小さな店でお客さんは常連ばっかりの様子。

地元の物を食べたかったので、私は店のお勧めの荒挽き高遠そばを注文。

←荒挽き高遠そば

←荒挽き高遠そば

高遠蕎麦は辛味大根のしぼり汁に蕎麦つゆを足して、味を調整する。

山葵が本物、蕎麦湯はドロドロ、辛味大根が辛くて効く。

山葵も辛味大根も好きだけど、弱いので、涙を拭きながら食べました。

←更科、天丼セット

←更科、天丼セット

イリス店主は周囲のお客さんが注文してるのに習って天丼と更科蕎麦。

場所は覚えてるけど、店の名前を忘れてしまいました。 城の北側、公道を挟んで店があります。

鶴ヶ城からさざえ堂まで、車で10分程。

飯盛山の観光駐車場があり、無料。

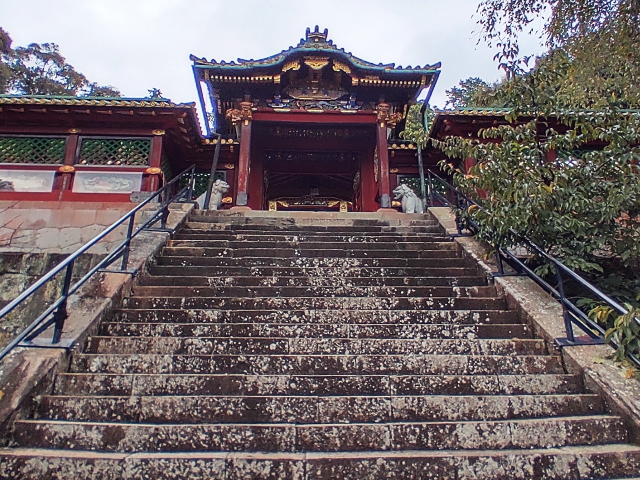

信号を渡ると、目の前に183段の石段の景色が美しい。

横に有料のエスカレーター、250円X2名。

石段は一段の高さが低いので、登りやすいです。

←飯盛山

←飯盛山

山の中腹に白虎隊のお墓がある。

←白虎隊のお墓

←白虎隊のお墓

戊辰戦争の時に白虎隊が自決した場所。

メンバーは16-17歳の藩士の子供達、それぞれの名前が入った墓石が並ぶ。

会津若松は盆地なので、飯盛山から市内が良く見える。

白虎隊の子たちはここからお城が燃えてるのを見てショックを受けたのでしょう。

←さざえ堂、

←さざえ堂、

さざえ堂は内部がサザエのように螺旋形の通路になって、登りと下りが別の一方通行。

1796年、江戸時代に建てられた六角形、高さ16.5mの木製のお堂。

建築当初は西国三十三観音像が安置されて、お堂を登って降りて来ると西国33観音を巡ったのと同じご利益があるとされた。

現在は三十三観音像は他に移されて、中にはありません。

←さざえ堂登りスロープ

←さざえ堂登りスロープ

さざえ堂は国指定の重要文化財。

←天井を見て、下り螺旋

←天井を見て、下り螺旋

一番上まで行くと、六角形の天井。

壁や天井に沢山の千社札が貼ってある。

念願のさざえ堂、自分の足で中を歩けて、大満足。

飯盛山を石段で登ったが、帰りは裏のなだらかな坂を降りて、猪苗代湖と繋がる用水池を渡った。

町の中心部にレトロな地区があって、町歩きがお勧めと観光パンフに載ってるが、朝3時に起きてるのでかなり疲れた。

早く温泉に浸かりたいので、ここから裏磐梯を目指します。

←磐梯山SA

←磐梯山SA

高速の磐梯山SAから磐梯山の表側を見る。

ここにも「熊注意」のサインが。

マラソンをする友人は会津若松から裏磐梯へ行くのに、徒歩で山越えをしたと言ってた。

私達は車で山を迂回して裏側へ。

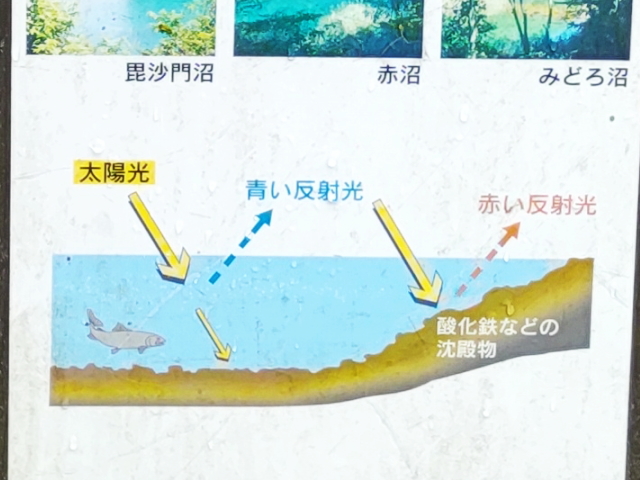

←裏磐梯

←裏磐梯

磐梯山の裏側に来て、山がえぐれた噴火の後が見える。

この噴火によって、五色沼が作られた。

会津若松の町は晴れていたのに、山を越えると曇り空。

←翌朝、雨にけぶる裏磐梯

←翌朝、雨にけぶる裏磐梯

裏磐梯の休暇村に泊まって、待望の天の川も見えず、翌朝は大雨。

長期も短期も天気予報は大ハズレ。

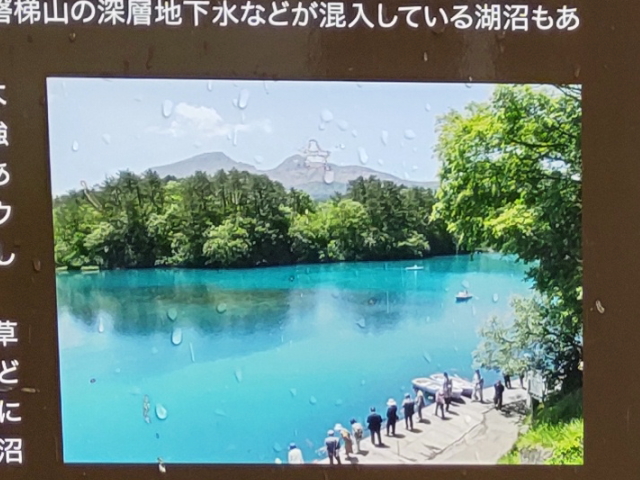

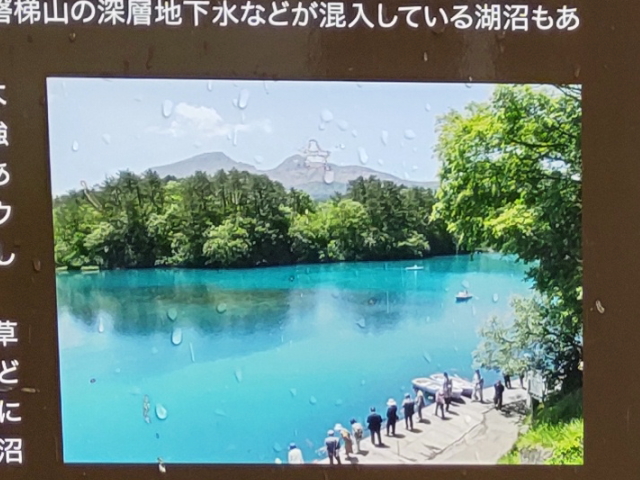

←五色沼の毘沙門沼

←五色沼の毘沙門沼

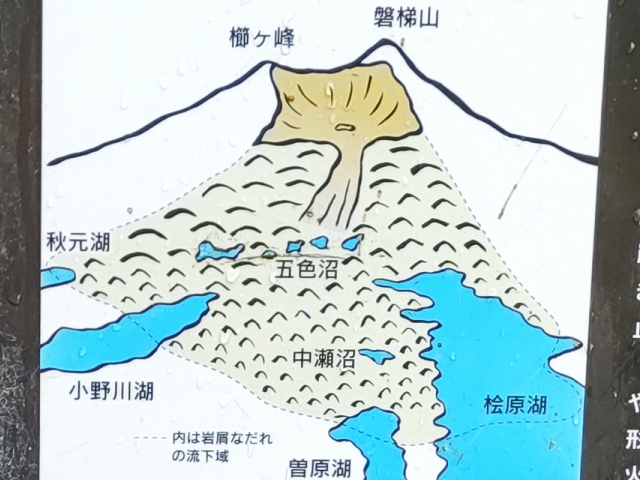

五色沼は遊歩道沿いに8個の大小の沼が点在する。

毘沙門沼レストハウスの駐車場に車を停めて、ビューポイントへ。

←雨の日、晴れの日

←雨の日、晴れの日

説明版と同じ場所から撮りましたが、雨降りと晴れで水の色が全然違います。

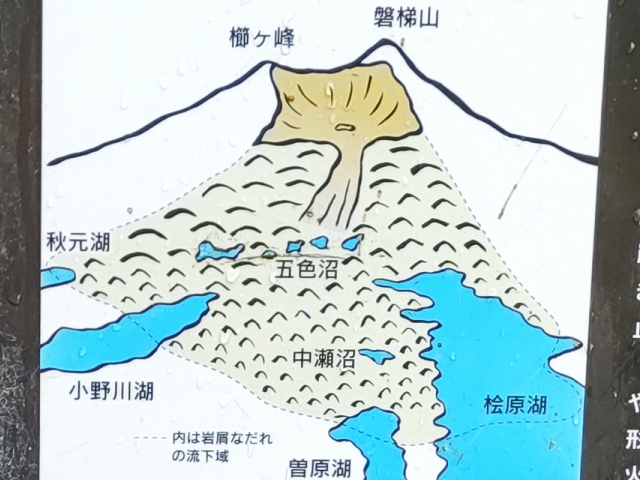

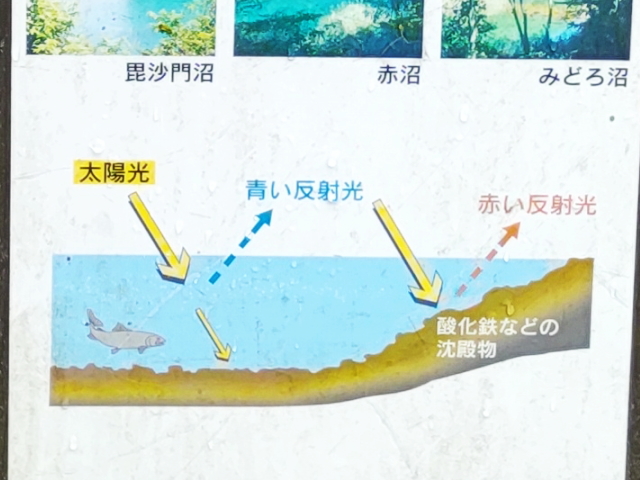

磐梯山の噴火で流れた土に鉱物の微粒子と沼底の藻が酸化した物がそれぞれ太陽光に反射して美しい色に見える。

残念ながら、雨降りの日はよどんだ沼です。

←五色沼の説明

←五色沼の説明

解りやすい説明版がありました。

じゃじゃ降りになってきたので、車移動で柳沼へ。

毘沙門沼ー柳沼の遊歩道は4㎞、徒歩で1時間半。

大雨の中、全行程を歩くのは厳しいので、2-3個の沼を見て満足しようかな。

←柳沼

←柳沼

遊歩道への階段を降りたが、土の自然道はドロドロ、水溜まりだらけで沼の延長みたいになってる。

土産物屋のオバサンに 「遊歩道を歩きたいけど、本当にこの道でいいのか?」 と聞いたら

「その道でいいけど、行ってもしょーもない小さい沼もあるよ」と教えてくれた。

そう言われると、益々、行く気が無くなる。

雨宿りしている間に若い男2人が山登りの靴とリュックで沼の方へ降りて行った。

「えっ、ここ?!」という声が聞こえたけど、戻って来なかった。 根性ある!

←熊に注意

←熊に注意

昨夜、熊の鈴を買って、虫に刺されない服装も用意したのに、、

歩く気満々だったけど、雨も強いし、止めにした。

私達は会津魂の欠片も無いです。

そこから車で5分の諸橋近代美術館へ行った。

サルバドール・ダリのコレクションを展示中。

←諸橋近代美術館

←諸橋近代美術館

広い敷地で磐梯山を背景に、睡蓮の咲く池、小川が流れる。

ダリはシュールレアリスム、超現実主義の画家で、ピンと伸びた八の字髭の人。

作品を見て、時計とキリンと蟻と砂漠、夕陽の印象が強い。

絵画だけでなく、彫刻も多く展示されていて、建物も展示も素敵な美術館でした。

雨の裏磐梯から新潟へ車を走らせると、天気の変化が激しく、カンカン照りになった。

ホテルにチェックインして、町歩きをしました。

新潟は2度目で、店を開けた頃に新潟伊勢丹の骨董催事に出たことがある。

←萬代橋

←萬代橋

懐かしくて伊勢丹の周辺、万代橋、新しく建ったビル、あちこち歩きました。

←マンホール

←マンホール

新潟市のマンホールは萬代橋と市の花チューリップと真ん中に太陽。

夕食は寿司屋へ行く予定だったが、歩き疲れて、スーパー原信でお寿司を買って、ホテルへ戻った。

新潟だと回転寿司のレベルが高いと聞いてたので、行きたかったけど、スーパーのお寿司もレベルが高かった。

←佐渡島、信濃川

←佐渡島、信濃川

ホテル日航新潟、28階の部屋から佐渡島に沈む夕日を見た。

翌朝、信濃川にかかる萬代橋、停泊するヨットが見えた。

2泊3日の旅、最終日は飛行機に乗る前に水族館へ行った。

←水のトンネル

←水のトンネル

←クラゲの水槽

←クラゲの水槽

トドのショー、アシカの餌やり、イルカショー、ペンギンの餌やりとアトラクションが色々。

←トドのショー

←トドのショー

←イルカショー

←イルカショー

珊瑚やチンアナゴも種類が色々。

←珊瑚、チンアナゴ

←珊瑚、チンアナゴ

珊瑚の間にクマノミがいました。

←富士山

←富士山

新潟から伊丹へ戻る途中、富士山が見えた。

富士山が見えると得した気分。

←お土産

←お土産

お土産はピンと来るものが無くて、友達に柿の種、イリス店主は自分用に笹団子。

笹団子は賞味期限3日の為、3個買って、1日1個食べてました(独り占め)。

私は絶対に買おうと決めてた「赤べこのキーホルダー」

7月8月は何処にも行かず、地獄のような夏の京都で過ごします。

京都は盆地なので風がよどんで、湿気があって、とにかく暑くて息苦しい。

7月は祇園祭、8月は大文字の送り火、下鴨神社の御手洗祭、何かと行事が多い。

店の中は涼しいので、京都のイリスへお越しください。

アンティークレースのまとめ買い50%OFFセールやってます。

by mikiris

第297回(2024年9月1日)*夏の終わりに近江八幡

京都で蒸し風呂のような夏を過ごしました。

8月16日の大文字送り火の火が消えると、夏が終わったような気分になる。

←大文字送り火

←大文字送り火

8月25日には琵琶湖の遊泳期間が終了。

子供の夏休みが終わって、大人の夏疲れ回復休みが始まる。

←日牟禮八幡宮

←日牟禮八幡宮

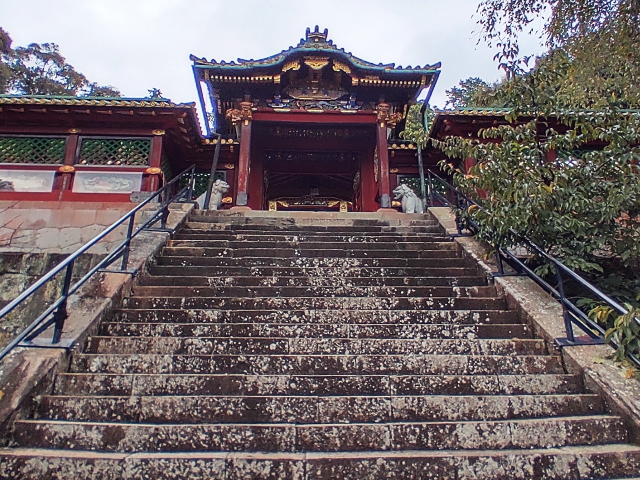

8月26日、近江八幡の日牟禮八幡宮へ行きました。

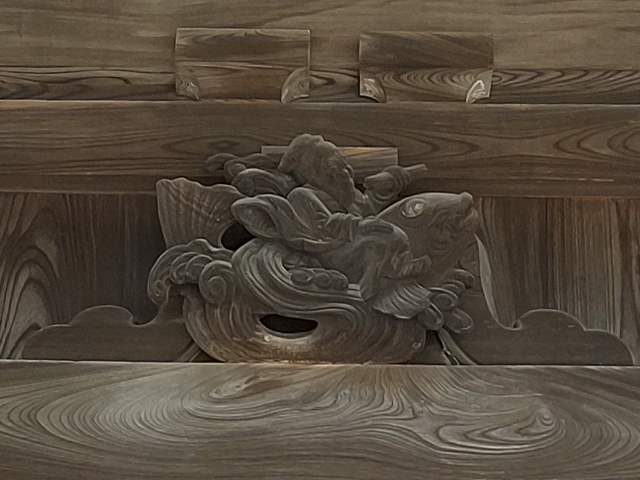

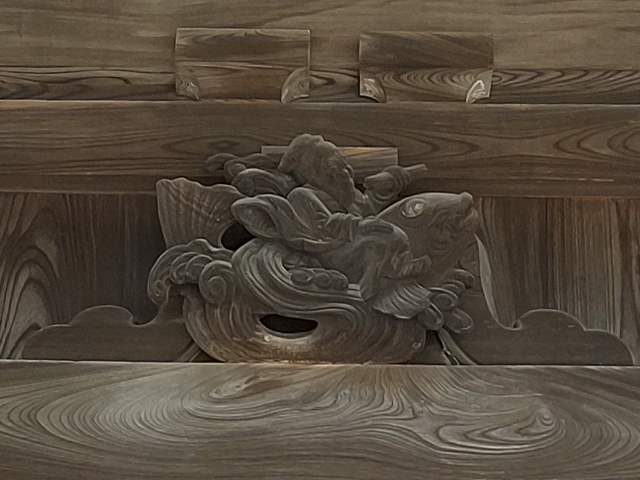

日牟禮八幡宮の桜門には沢山の彫刻がされている。

どんなのがあるか見てみましょう。

←獏と蝦蟇

←獏と蝦蟇

桜門の正面の彫刻は象の鼻、犀の目、熊の身体、牛の尾、虎の足を持つ獏。

獏は悪夢を食べてくれる霊獣。

裏側に廻ると三本足の蝦蟇、金運と幸運を招くと言われてる。

←猿、波乗り兎

←猿、波乗り兎

四隅に猿の彫刻、災いが去る(さる)で厄除け。

兎は正面を向いていて、波に乗ってる。

波兎は伊万里の図柄にもあり、縁起が良い吉祥モチーフ。

←獅子

←獅子

目立つところに獅子が居るけど、全て表情の違う獅子。

生き物は孔雀、鳳凰、小鳥、亀、鯉、オシドリ、色々居ます。

8人の仙人は全員が笑顔で、見るだけで良いことがありそう。

←鶴仙人、船仙人

←鶴仙人、船仙人

鶴に乗った鶴仙人、船に乗った船乗り仙人。

←琴高仙人、亀仙人

←琴高仙人、亀仙人

鯉に乗った琴高仙人はよくあるモチーフ、亀に乗ってるのは亀仙人。

←蝦蟇仙人、張果老

←蝦蟇仙人、張果老

笑ってる蝦蟇仙人は三本足のヒキガエルと一緒、右は瓢箪からロバを出す張果老。

←呂洞賓、李鉄拐

←呂洞賓、李鉄拐

刀を持った呂洞賓(りょどうひん)、李鉄拐は杖をついて、口から分身を遠くへ飛ばす。

←狛犬、神馬

←狛犬、神馬

境内の動物を見回すと、狛犬、神馬、金色の鳩、牛。

←金色の鳩

←金色の鳩

参道の入口、鳥居の所まで行ったけど、台風が近づいてるので天気が微妙。

晴れたり、霧雨が横殴りに吹いてきたり、風で傘が飛ばされそう。

町歩きをするつもりだったが、気分がメゲた。

←八幡堀

←八幡堀

八幡掘はよく映画のロケ地として使われてます。

←白雲館、飛び出し坊や

←白雲館、飛び出し坊や

白雲館は明治10年に建築された八幡東学校の建物。

そこに居た飛び出し坊やは学生服姿。

←太郎坊宮の赤神山

←太郎坊宮の赤神山

八日市の太郎坊さんは近江八幡の町から車で30分程で、岩が目立つ赤神山にある。

阿賀神社が正式名だけど、皆、そこに住む天狗の名前、太郎坊と呼んでる。

2022年7月、千日大祭の日に行き、その後も年数回のペースで行ってます。

千日大祭の日にお詣りすると1日で1000日行ったことになるので、1000+αの御利益になる。

京都の愛宕さんに7月31日にお詣りするのと似てますね。

←太郎坊宮

←太郎坊宮

下から740段の石段を登る。

いつまで自分の足で登れるか、体力的にOKと思えるバロメーターにしてる。

日傘を杖代わりにして、カメラ片手に景色を見ながらボチボチ登る。

←成願寺

←成願寺

成願寺は阿賀神社の参道途中にある天台宗のお寺。

国内の神社を廻ると、あちこちで神仏混合の名残がある。

神仏混合を見ると、おおらかで日本らしくて、ファジーなとこがええなあ、と思う。

←太郎坊石段

←太郎坊石段

イリス店主は車の御祓いをする駐車場に車を置いて、私と合流。

上の駐車場から参拝所まで石段が200段。

←手水舎

←手水舎

巨大な岩が両側に立つ夫婦岩の隙間は80㎝。

←夫婦岩

←夫婦岩

太郎坊宮のある赤神山は白亜紀(7千万年前)の火山活動でできた湖東カルデラ。

この辺りは湖東流紋岩という火成岩でできた山々が連なる。

巨大な夫婦岩は火成岩の節理に沿って割れた割れ目。

昔からこの間を通って参拝する人は病苦が除かれて、諸願成就と言われている。

しかし、悪い事を願うと岩に挟まれるとも言われている。

←展望台から

←展望台から

参拝所の階段下にある展望台から、収穫前の田んぼと琵琶湖が見える。

←参拝所

←参拝所

参拝所にお詣りして、今日まで無事に過ごせたお礼、次に来るときまで無事に過ごせるように願う。

蝋燭をお供えするのに、種類が多くて迷う。

ここは勝ち運の神様なので、宝当招来をチョイス。

宝当招来は宝くじが当たるとか抽選で一等が当たるとかの祈願。

宝くじを買った事ないし、抽選も興味がないけど、

「思いがけなく良い事がある」お願いのつもりで。

←ラ・コリーナ

←ラ・コリーナ

ホテルのチェックインまで時間があるので、道筋にあるラ・コリーナへ立ち寄った。

開店早々に来たことがあるが、建物が増えていた。

8月26日、稲穂が頭を下げてます。

←飛び出し坊や

←飛び出し坊や

飛び出し坊やはバウムクーヘンを持ったパティシエ。

←菓子型

←菓子型

日本の菓子型が沢山展示してあった。

まだ、チェックインに早すぎるので、通り道にある長命寺へ参拝に。

←長命寺

←長命寺

長命寺は西国三十三所の31番札所。

下から登ると808段の石段ですが、鬼が積んだ石段のように大きな石がガタガタに積まれた石段。

昨年は下の日吉神社前に車を置いて登ったけど、今回は太郎坊の続きなので、上の駐車場に車を置いた。

駐車場から本殿まで180段。

良い風が吹いてきます。

←長命寺

←長命寺

「思いがけなく良い事、嬉しい事」は、有りました。

車で出かけた時、目の前にグーグルの車が走ってた。

屋根の上のカメラがクルクル回ってる。

「えっ、私らグーグルマップに乗るかな?」

数か月後、その場所の地図を検索したら、映ってました。

早速、画像のアドレスをコピーして国内、海外の友達に送りまくり。

皆から「すごいタイミングやな~」とビックリされた。

別の、思いがけなく良い事。

近所に住む友達とコロナ前からランチに行こうと言いながら、何年も実現できてなかった。

それが、大阪のレストランの中でバッタリ会って、数年ぶりのランチが実現した。

偶然も偶然、私も友達も信じられない再開。

店の人に「友達と会った」と事情を話したら、広い席を用意してくれた。

どれくらい偶然かと言うと、

私はその日だけ予定が空いたので、前日に東洋陶磁美術館行きを決めた。

阪急で梅田へ行くのは6年ぶり、梅田のタイレストラン「コサムイ」は7年ぶり。

前夜7時頃にネット予約を見たら席が有ったのでシュッと予約を入れた。

友達は株主総会が大阪の会社と京都の会社が同日に重なり、出かけるまで迷ったけど大阪に決めた。

株主総会の後、私が以前に美味しい店が有ると言ってたのを思い出して「コサムイ」へ来たらしい。

近所に住んでて、京都でも会わないのに梅田のタイレストランで会うとは、、、ラッキーで嬉しい気分でした。

食後は梅田で買い物の予定があるという友達と別れて東洋陶磁美術館へ行った。

西梅田から北新地を通って、大江橋から市役所、図書館、中央公会堂の前から東洋陶磁美術館へ。

←ミャクミャクのマンホール

←ミャクミャクのマンホール

梅田から中ノ島まで徒歩で20分程、途中の景色が6年前と変化していてキョロキョロする。

マンホールも万博使用のミャクミャクに変わってる。

北新地のミャクミャクは汚れてるけど、市役所前のミャクミャクは真っ白、綺麗。

←市制100年、大阪城マンホール

←市制100年、大阪城マンホール

市制100周年記念マンホール、大阪城と桜のカラーマンホール。

←大阪マンホール

←大阪マンホール

大江橋から大阪市役所、橋の両側に大阪満載の大きなマンホール。

消火栓はカラフルで目立つ、火の用心の幟が大阪っぽい。

←水道、大江橋

←水道、大江橋

水道の小さなマンホールは水がジャーっと出て、遊び心がいっぱいで楽しい。

大阪のマンホールは大阪らしさが出ていて、面白いです。

←明治、大正の建物

←明治、大正の建物

中ノ島図書館は公立の図書館でカフェもある重要文化財の建物(明治37年築)。

中央公会堂(大正10年築)周辺は車が通れなくなり、綺麗に舗装されている。

新しくなった東洋陶磁にはマスコットのmocoちゃんが加わり、京博のトラリンみたいな物。

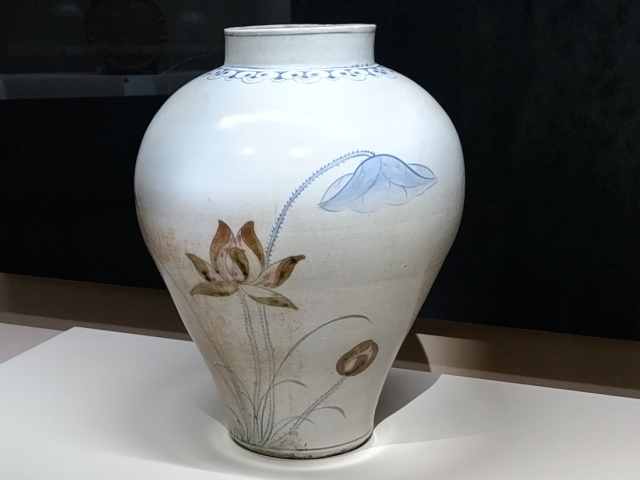

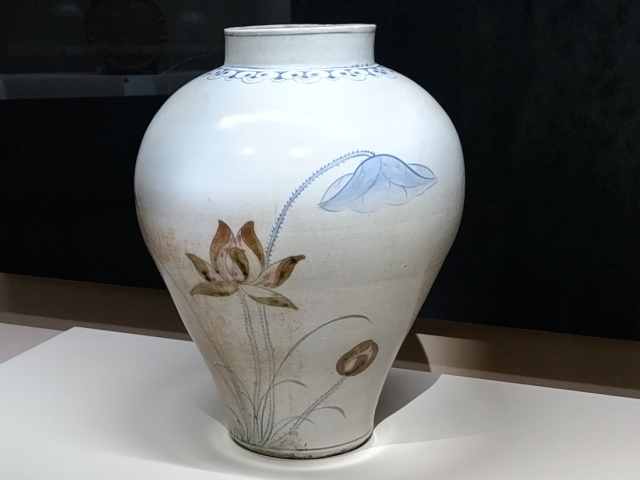

mocoちゃんは18世紀官窯の李朝壺に描かれた虎。

あまりの可愛さに壺の周囲をグルグルまわってガン見してしまった。

しかし、今回のお目当てはこちら。

←東洋陶磁ポスター

←東洋陶磁ポスター

南宋時代の国宝、油滴天目茶碗は油滴がくっきりと綺麗に現れて、黒と青、金色に妖しく輝く。

説明文にも書いてあったが、すごく幻想的な美しさ。

伝製品で豊臣秀吉から西本願寺、京都三井家、若狭酒井家に伝来した。

←国宝油滴天目茶碗

←国宝油滴天目茶碗

展示方法も油滴がくっきり見えて、茶碗全体が見やすいように工夫してある。

新しくなったのは建物だけじゃなく、展示方法も。

動物や植物を描いた作品が多く展示されていた。

←虎鹿文壺、青磁童女

←虎鹿文壺、青磁童女

鉄砂虎鹿文壺、 青磁彫刻童女形水滴

←青華辰砂蓮花文壺

←青華辰砂蓮花文壺

蓮を描いた陶磁器、青華辰砂蓮花文壺。

実は、この日、未明に伯母が亡くなり、夜にお通夜が行われると急な知らせが有った。

食事と美術館だけで寄り道せずに京都へ戻った。

伯母は享年99歳、あと少しで100歳だったのに残念。

最後の方は忘れっぽい感じだったけど、私の事はしっかり覚えていた。

ただ、私の年齢だけは忘れて、いつでも35歳と思い込んでた。

私が倍近い実年齢を言うと、「へ、そんな見えへんわ。35歳と思てたわ」

こんな会話を何度も繰り返した、優しい伯母でした。

9月に入ると、少し涼しくなって外出の機会も増える。

秋の展示会の準備もあるし、ボチボチ頑張ります。

by mikiris

第298回(2024年10月1日)*新月の夜に天の川

死ぬまでにやりたい事を実行する映画が有りますが、そんな大層なのと違って「いつかやり遂げたいな~」とか「いつか行きたいな~」はある。

そのうちの一つが「天の川を見たい」ですが、この度、願いが叶いました。

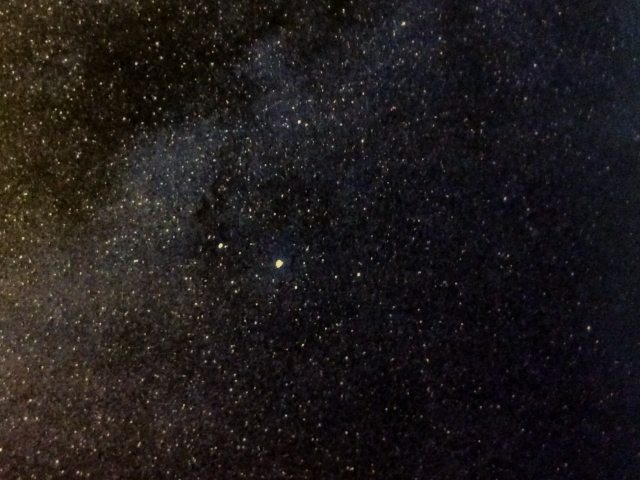

新月の日に合わせて、広島県の帝釈峡で二晩過ごした。

天の川は夏に良く見えるが、少し時期をはずして初秋に行きました。

帝釈峡の休暇村は国定公園の中にあり、標高500m。

京都の大文字山より少し高い。

←帝釈峡国定公園

←帝釈峡国定公園

夜8時に休暇村のロビーに集合して、小さい懐中電灯を受け取って、足元を照らしながら園地内の丘を登る。

石灰岩のなだらかな山の上で、周囲に明るいものが何もない。

←天の川(画像は休暇村のパンフより)

←天の川(画像は休暇村のパンフより)

上を見上げると一面の星、沢山ありすぎて、星座が見つけられない。

スタッフの人がポインターで星を指して、この星が白鳥座デネブ、こちらが北極星で3等星、これは琴座のベガ。

順に星、星座の解説をしていく。

その中心に幅広の帯のように夜空に長く伸びる霞みたいなのが天の川。

生まれて初めて見た天の川から目が離せないけど、首が変に曲がって苦しい。

スマホとiPadで何枚か写真を撮ったけど、何も写ってなかった。

芝生の上に立って、木々に囲まれて、空を見上げて天の川を見て、感動しました。

帝釈峡は5月に来て、今回が2度目。

5月は上帝釈峡の雄橋と白雲洞を散策したが、大雨の後で神龍湖周辺は通行止めだった。

是非とも神龍湖を一周して、赤い橋を渡りたかった。

←帝釈峡、神龍湖

←帝釈峡、神龍湖

黄色い矢印から遊歩道へ入ります。

紅葉には早すぎる季節、緑色の葉の下を散歩するのは私とイリス店主の2人だけ。

←神龍湖

←神龍湖

少し歩くと神龍橋が見えてきた。

←神龍橋

←神龍橋

神龍湖から流れ出る帝釈川にかかる神龍橋を渡る。

紅葉の季節は帝釈峡全体が赤色、黄色、オレンジ色に染まる。

←石灰岩のトンネル

←石灰岩のトンネル

山の岩肌を削ったトンネルが続く道を歩く。

帝釈峡の地形は石灰岩でできているので、トンネルを作るのも柔らかそう。

桜橋に到着しました。

←桜橋

←桜橋

9月末までペンキを塗り替え中で囲いがしてある。

橋を渡りながら、塗り終わった部分を見る。紅葉の中に真っ赤な橋は可愛いだろうな。

←神龍湖、紅葉橋

←神龍湖、紅葉橋

遊覧船乗り場の上にかかるのは紅葉橋、車も通る大きな橋です。

←山椒魚のいる土産物店

←山椒魚のいる土産物店

大山椒魚のいる土産物屋さんの横を通って、遊覧船乗り場へ。

←神龍湖

←神龍湖

紅葉橋から右に神龍橋、左に桜橋を見る神龍湖の景色。

シーズンオフの期間、周辺の土産物店、食堂も休業休みが多かった。

静かな遊歩道をゆっくりと散策できて、良かった。

帝釈峡周辺は湖と山と川の自然に囲まれているが、そこから一番近い町は東城。

←東城川沿いの町、東城

←東城川沿いの町、東城

西暦670年に吉備の国から備後の国に管轄が変わった、古くから続く町。

東城川に沿って長い町並みがあり、商売や職人の町、武家屋敷や住居の並ぶ通りがある。

中世の城なので標高480mに作られた山城、五品獄(ごほんがたけ)城跡が残る。

城下町の通りは桝形に作られていて、敵が攻め込みにくい形になっている。

一国一城令で廃城になり、東城は宿場町になった。

←七胡

←七胡

珍しい形のお宮さんがあると思ったら、備後東城の七胡(ななえびす)。

小さなお宮さんが町に10個あり、縁起が良いので七胡と呼ばれている。

←生熊酒造、後藤醸造酢

←生熊酒造、後藤醸造酢

街道東城路で江戸時代創業の造り酒屋、酢の醸造元が並ぶ。

←竹屋饅頭、北村醸造場

←竹屋饅頭、北村醸造場

江戸時代末創業の竹屋饅頭は揚げ饅頭に作って、ホテルの夕食に並んでいた。

←常夜灯、三楽荘

←常夜灯、三楽荘

古い常夜灯のある家がありました。

三楽荘は明治時代の建築、この日は休みだったけど、中を見学できます。

建築木材や欄間の細工が珍しく、素晴らしく、国登録有形文化財に指定されている。

←写真館、消防署

←写真館、消防署

昭和の建築で素敵な外観の建物もあった。

三楽荘向かいに写真館、横書きの屋号が右から始まっている。

消防署の建物はすごく目立ってた。

←東城のマンホール

←東城のマンホール

東城のマンホールは帝釈峡の雄橋と帝釈川、紅葉がモチーフ。

新月の夜に天の川を見て、「いつか、いつか」と思っていた希望が一つ叶えられた。

希望が一つずつ叶えられるのは嬉しいけど、あきらめた事もある。

インディジョーンズに出てきたペトラ遺跡へ駱駝に乗っていく事、フィンランドの友人とオーロラを見る事。

ペトラ遺跡は周辺が紛争でややこしくなったし、暑そうだし、却下。

オーロラ見学はもう少しで実現しそうだったが、、、。

50年来のフィンランド人の友人と行き方の相談もしていた。

友人が「うちの家から車で10時間走ったところでオーロラが見えるので、一緒に行こう」と乗り気で誘ってくれた。

オーロラを観に行った人に聞いたり、色々と調べると、毎晩見えるものでもないし、寒い所で何日か待たなければならない。

車で10時間と寒い所で立ちんぼ、「ちょっと、イヤかな」

その後、コロナ禍に突入して、話題に上らなくなったし、私的には消滅。

今、やりたいことは3個で、そのうちの2個は年内か来年には実現しそうで、私の行動力次第。

最後の1個は「これを読みたい」と買いだめした洋書と和書が200冊ほどある。

和書の100冊なら1年もかからないけど、半分以上が洋書なので、時間がかかりそう。

積んでる本を見るたびに「これを読み終わるまでは死ねへんなぁ」と思う。

そう言いながら、今日も新たにアマゾンで洋書を注文してしまいました。

イリス店主の「やり遂げたいこと」は江戸時代の天守が残る12の城を全制覇すること。

残すは弘前城だけなので、自分の気持ち次第で、「えい、やっ」と思ったら行けそう。

弘前城へ行って、12天守の城を制覇できたら、江戸時代の宿場町巡りをするようです。

観光地化されてない、江戸の建築や街路が残る宿場町。

私も宿場町巡り、お供しますよ。

by mikiris

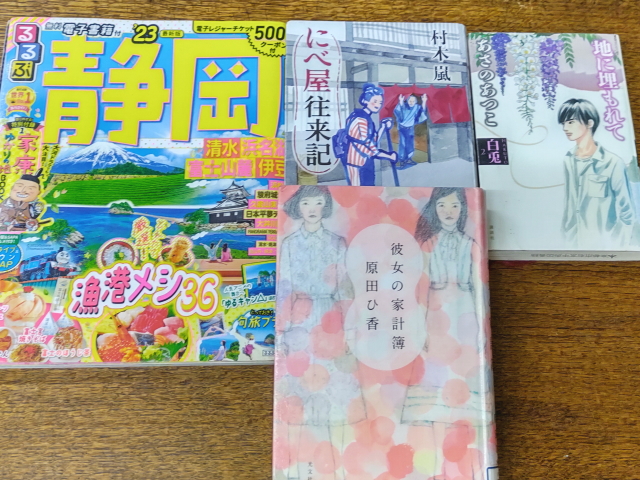

第299回(2024年11月1日)*静岡中部を巡る

17回目の術後健診へ行ってきました。

17年前に執刀医だった心臓外科の主治医が東京から鎌倉へ転勤されたので、昨年から私も鎌倉の病院へ通ってます。

いつ即死してもおかしくない状態で手術を受け、九死に一生を得て、えらい元気になりました。

飲食や行動の制限はあるけど、お陰様で普通に暮らしています。

心臓外科の検査は朝8時過ぎから始まるので、病院の近くに泊まります。

ついでと言っては何ですが、前日に周辺観光や美術館巡りをスケジュールに入れる。

検査結果が悪いかも知れないし、再手術を言われるかも知れないし、その前にちょっとくらい楽しい事してもええやん。

東京の病院だと新幹線が便利だったが、鎌倉は車の方が動きやすい。

一人で運転するイリス店主には悪いけど、電車だと何度も乗り換えがあってややこし。

ついでに診察日が水曜日になったので、月火曜日にどっか行ける。。

東京では火曜日が診察日だったので、店の定休日を利用して通ってた。

イリス麩屋町ギャラリーの定休日に1日足して、水曜日まで臨時休業にした。

昨年は熱海MOA美術館へ行ったが、今年は静岡中部を巡る旅を計画した。

静岡県は西側の浜松地域、中部の静岡市周辺、東部の伊豆半島に分けられる。

静岡中部区域を攻めてみました。

新東名を新清水で降りて、徳川家康のお墓がある久能山東照宮へ。

表参道から登ると17曲がりの石段1159段ですが、日本平からロープウェイで行くと200段くらい。

表参道に駐車場が無いので、無料駐車場のある日本平からロープウェイで渡った。

←殿様号

←殿様号

ロープウェイは浸食で削り取られた谷の上を通っていて、前方に駿河湾が見える。

日本平と繋がった山が長年の浸食で削られて別の山になった。

←谷底と駿河湾

←谷底と駿河湾

久能山は7世紀、推古天皇の時代に補陀楽山久能寺として始まり、平安―鎌倉時代は1500人の門徒をもつ大きな寺だった。

1568年に武田信玄が所有する久能城となり、駿河湾を見守る山城だった。

その後、駿河国が徳川の領地となった。

←久能山東照宮全景

←久能山東照宮全景

社務所で拝観料500円を払い、参拝した。(博物館は別料金)

←桜門

←桜門

最初に見えるのが楼門、中央の扁額は後水尾天皇の字。

蟇股(かえるまた)に平和の象徴、悪夢を食べる獏が居る。

←唐門

←唐門

石段の下から唐門を見上げて、手前に結界があったので、脇の緩やかな曲がり階段で登る。

急な石段を昇り降りするのが危険なので、立ち入り禁止にしてあると思う。

裏側から見た唐門には唐獅子牡丹、黒松に鳥が彫り込んである。

←日枝神社

←日枝神社

社殿は権現造りで、全国の東照宮の見本となった最古の東照宮建築。

←御社殿

←御社殿

拝殿と本殿が繋がっていて、屋根の軒飾りが一つ、逆さ葵になっている。

これは建物が未完成なのを表し、更に発展するよう願いがこめられている。

←逆さ葵

←逆さ葵

家康は自身の遺言により、死後、久能山の頂上、小さな墓に埋葬された。

1年後に日光に小さな墓を造って、そちらへ埋葬するように指示していた。

二代将軍秀忠が久能山と日光に家康の墓を造った時は小さな墓だった。

三代将軍家光が久能山の宝塔と日光東照宮を立派に作り直した。

家光は実母のお江から嫌われて、廃嫡されそうなのを春日局が駿府の家康に直訴して3代将軍となった経緯がある。

家光にしたら、大大大事なお祖父様、ド派手な色使いは家光好み。

お江は織田信長の妹、お市の娘なので、派手好みは信長のDNAが入ってるのかも。

←廟所参道

←廟所参道

廟所から見る権現造りの社殿が美しい形。

廟所参道に家康の家臣が奉納した石燈籠が並んでいる。

←廟所参道

←廟所参道

神廟へ登る参道は桝形で、久能城天守のあった場所の名残でしょうか。

←家康のお墓、宝塔

←家康のお墓、宝塔

宝塔は家康の生まれ生家、岡崎城の方を向いている。

日光東照宮は江戸から見て北極星の方向で、ずっと動かずに江戸を見守る意味が込められている。

←茶店とロープウェイ乗り場

←茶店とロープウェイ乗り場

社務所前の茶店に美味しそうな安倍川餅があった。

食べられなくて、残念!!!

ロープウェイで日本平へ戻り、駐車場を挟んだ丘の上、日本平夢テラスへ行った。

←日本平夢テラス

←日本平夢テラス

隈研吾氏設計の建物は360度の外回廊があり、晴れた日には駿河湾、富士山が見える。

←夢テラスから三保の松原

←夢テラスから三保の松原

この日は曇り時々雨、隙間に晴れで私達が標高300mの雲の中に居るようでした。

晴れ間に三保の松原と伊豆半島は見えた。

←先端は雲の中

←先端は雲の中

日本平送信所の先っちょは雲の中です。

富士山を見ようと粘ったけど、ダメでした。

下を向いて歩いてたら、サッカーの仕切弁を見つけた。

イリス店主が「ジュビロ磐田や」

←ジュビロ磐田の仕切弁

←ジュビロ磐田の仕切弁

焼津の亀の井ホテルで一泊しました。

元簡保の宿なので、部屋が広く景色がいい、温泉で温まりました。

食事は鮑と鮪のコースを選んだら、びっくりするほど美味しい鮪、柔らかい鮑だった。

難を言えば、デザートのほうじ茶ムースがイマイチ、変に手間をかけずにリンゴか柿で良かったのに、、、。

食後はゲームルームで、誰も居なかったのでちょっと遊びました。

1回100円は安いと思ったけど、イリス店主は「今はこんなゲームする人無いし、これくらい」らしいです。

30年前は太鼓の達人が得意だったけど、久しぶりにやったら知らない曲ばっかり、点数が上がりませんでした。

←焼津港の夕暮れ

←焼津港の夕暮れ

翌日は鎌倉へ移動する道すがら、寄れるところで、ホテルから10分の登呂遺跡。

←登呂遺跡と稲作

←登呂遺跡と稲作

西暦1世紀くらいの弥生時代、米作りが始まった。

それまで、縄文時代は動物や魚、木の実を取って暮らしていたが、弥生時代になって稲作が始まった。

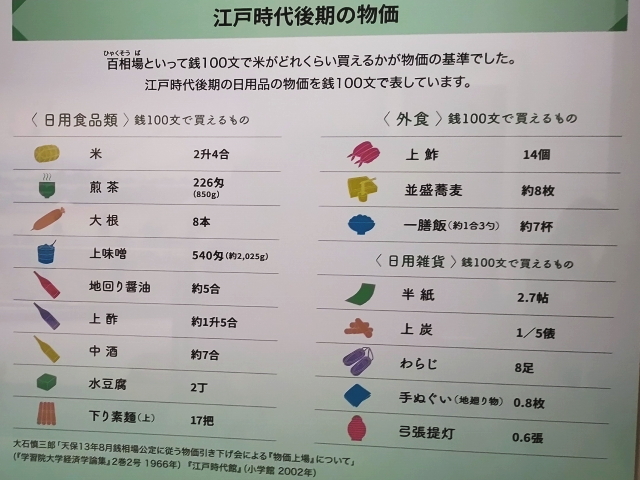

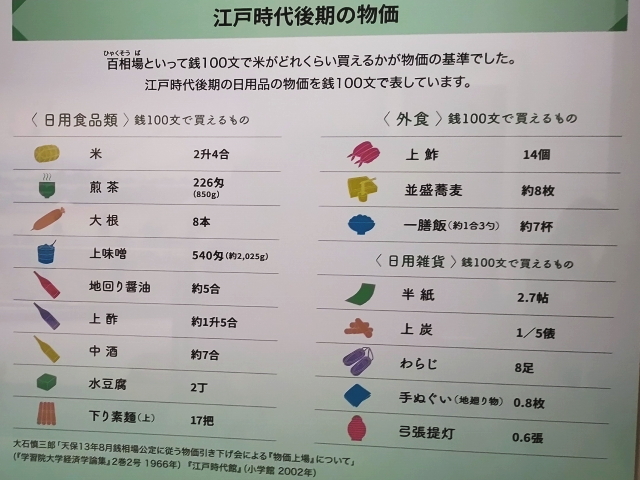

←弥生時代の人は忙しい

←弥生時代の人は忙しい

稲作はとても手間がかかるし、米の保存の為に高床式倉庫も立てなければならない。

忙しい日常の中で作る生活道具はシンプルに変化した。

縄文土器はデコラティブで素敵だけど、弥生土器はツルツル。

←竪穴住居と高床式倉庫

←竪穴住居と高床式倉庫

フィールドの竪穴住居も高床式倉庫も複製品で、中に入って弥生を体験できる。

高床式倉庫にはネズミ返しがついていて、害獣、害虫対策が工夫されてる。

←竪穴住居に入ってみました

←竪穴住居に入ってみました

水田には白米、赤米、黒米が育っていた。

収穫する日ではなかったので、博物館内で収穫体験をした。

←3色の稲穂が収穫目前

←3色の稲穂が収穫目前

小さな石包丁で稲穂をちぎり切るような刈り方。

そのあとは臼に入れて上から棒でたたいてもみ殻を外す。

←石包丁は4㎝X6㎝くらい

←石包丁は4㎝X6㎝くらい

登呂博物館の隣にある芹沢銈介美術館へも行きました。

←芹沢銈介美術館

←芹沢銈介美術館

没後40周年記念の企画展が始まったばかりで、沢山の型染めを見た。

館内は撮影不可だったので、入口の写真だけ。

←型染め展

←型染め展

来年のカレンダーと絵葉書を沢山買った。

沢山買うと安くなります。

登呂遺跡駐車場から30分程で駿府城まで移動。

←駿府城

←駿府城

駿府城前の静岡歴史博物館で「江戸東京博物館展」を開催中、これが見たかった!

江戸時代の日々の暮らしを展示、体験できる企画展。

入口で「沢山写真を撮ってくださいね~」と切符もぎりの人。

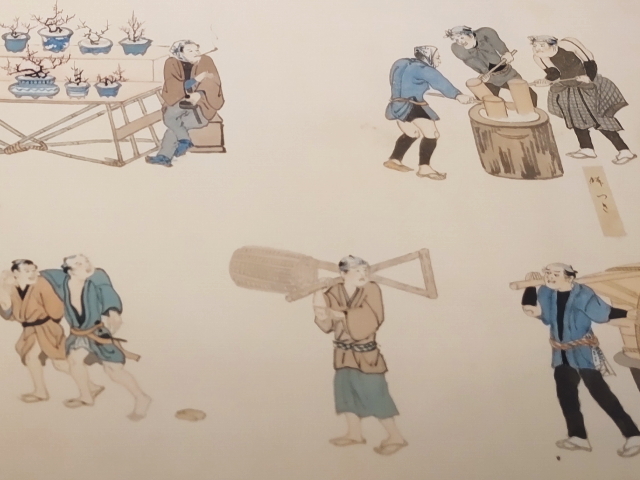

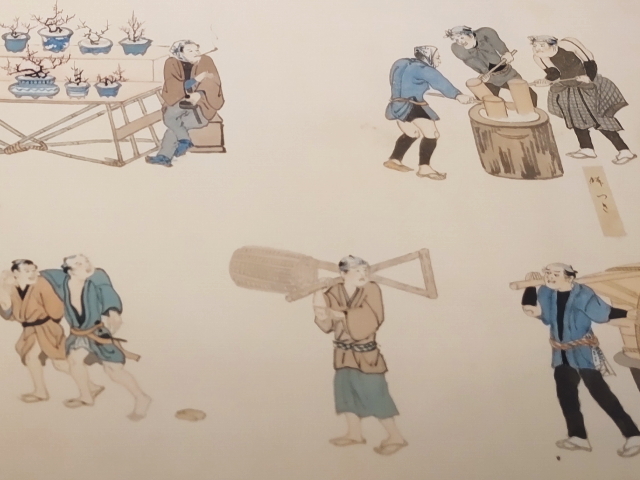

←蕎麦屋、寿司屋、魚屋

←蕎麦屋、寿司屋、魚屋

大名籠に乗ったり、魚屋の棒手振りになったり、肥樽を担ぐ体験も試した。

大名籠は狭くて窮屈、魚の天秤棒は両方で13㎏、バランスが難しい。

肥樽は26㎏で肩の力で持ち上げないと、こぼれてしまいます。。。

←大名籠、箱膳

←大名籠、箱膳

庶民の日常食は箱膳に御飯、目刺し2本、豆腐の味噌汁、お漬物。

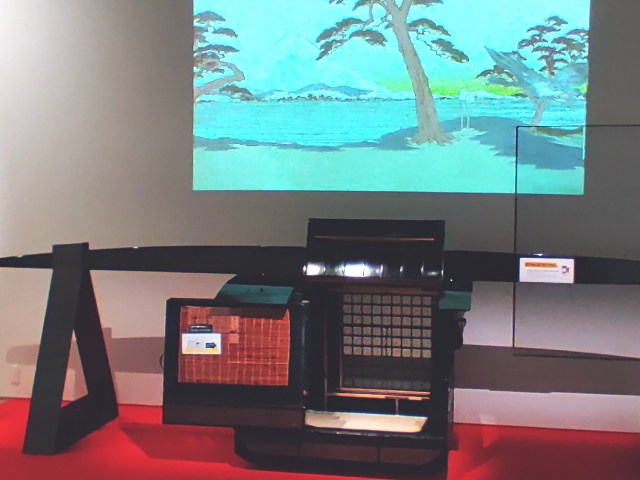

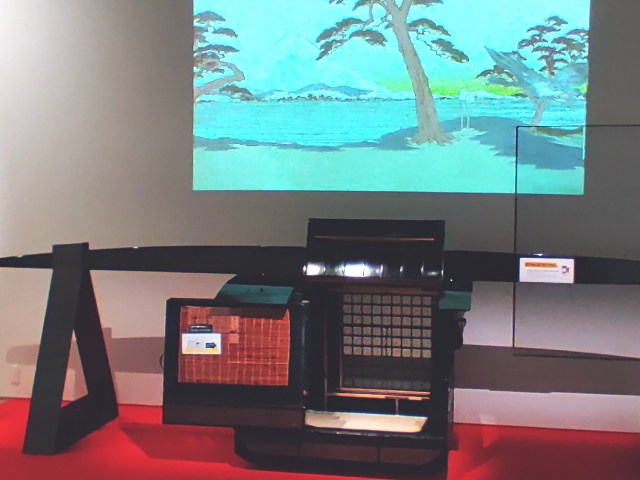

←江戸の物価

←江戸の物価

江戸時代の物価一覧表から見ると、一文は30円くらいでしょうか?

3千円で蕎麦8枚は安いような、大根8本は高いような。。

職業や治安、上下水道、生活居住区も詳しく展示されていた。

町奉行は行政、司法、警察、消防、機動隊の役割をこなした。

←火消しと火付け盗賊改め

←火消しと火付け盗賊改め

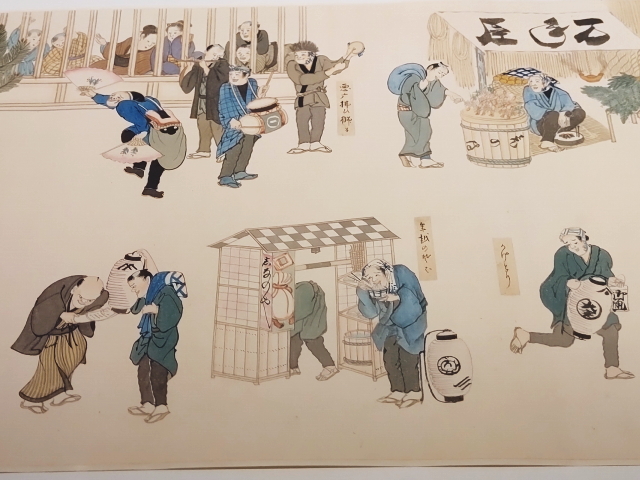

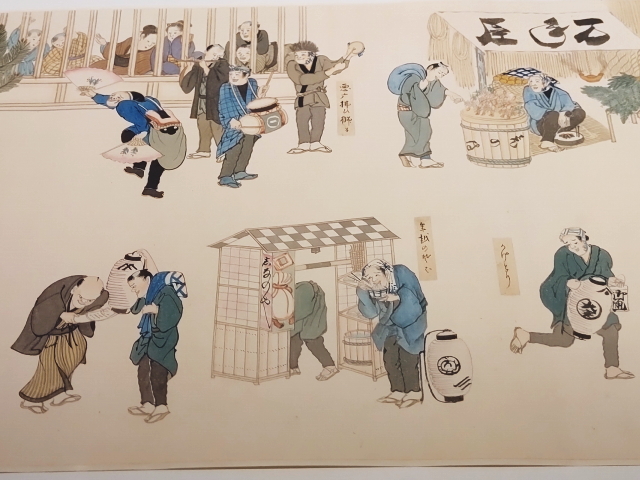

年末12月30日の街の様子が描かれている。

年越しそばや餅つきの様子、かけ取りが急ぐ様子が面白い。

←年末の江戸の町

←年末の江戸の町

楊枝屋は現代の歯ブラシ屋さん。

今の細い楊枝と違って、鉛筆くらいの太さで両端が細かくほぐしてある房楊枝を売ってる。

←楊枝屋

←楊枝屋

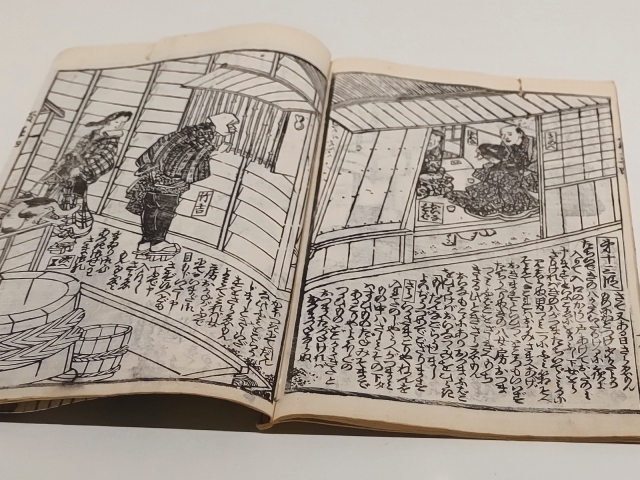

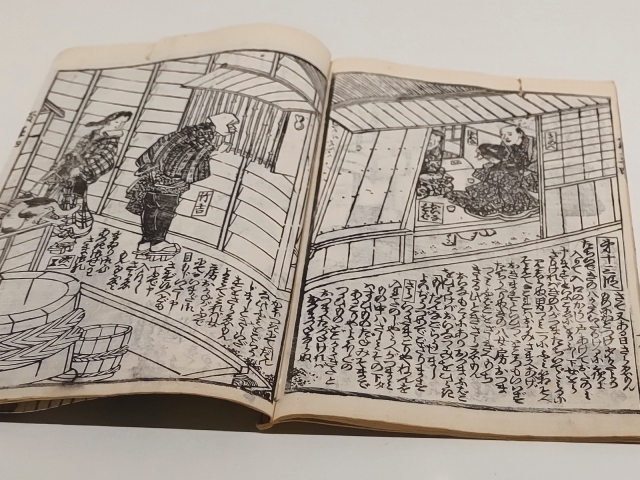

錦絵の作り方が丁寧に説明されていた。

版元で企画→絵師が下絵→版元が問屋仲間に出版願い→彫師が咬合刷用版木→絵師が色決め→

彫師が版木数枚を彫る→摺師が色分けして摺る→版元で出版

←7回摺りで色を重ねる

←7回摺りで色を重ねる

この錦絵を作るのに版木が7枚必要で、7回の重ね摺りをする。

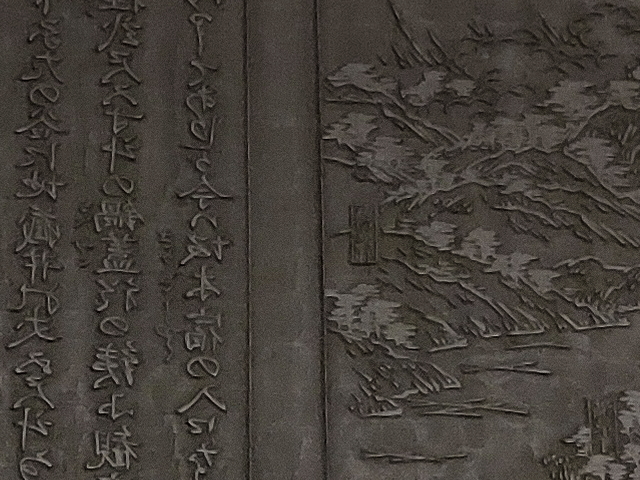

←草奴の版木

←草奴の版木

雑誌の版木は文字が沢山入るし、摺りあがった紙を本に仕立てる手間もかかる。

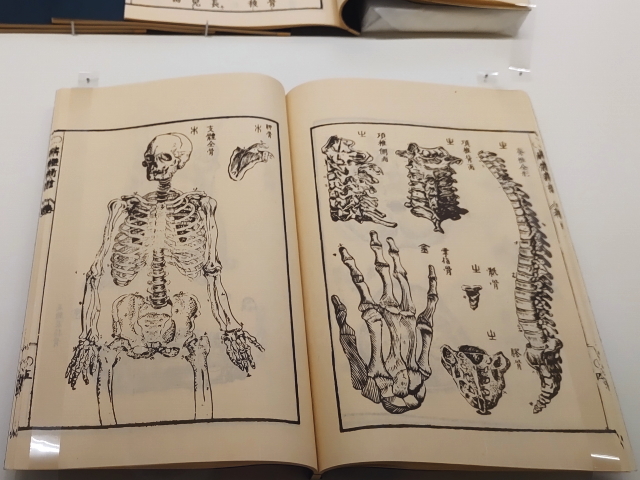

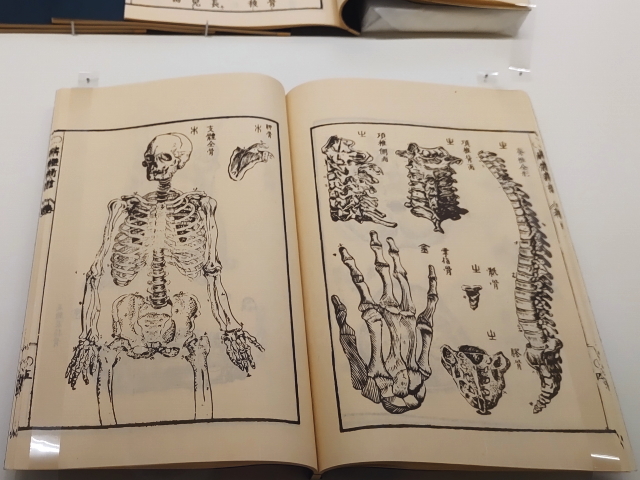

←解体新書

←解体新書

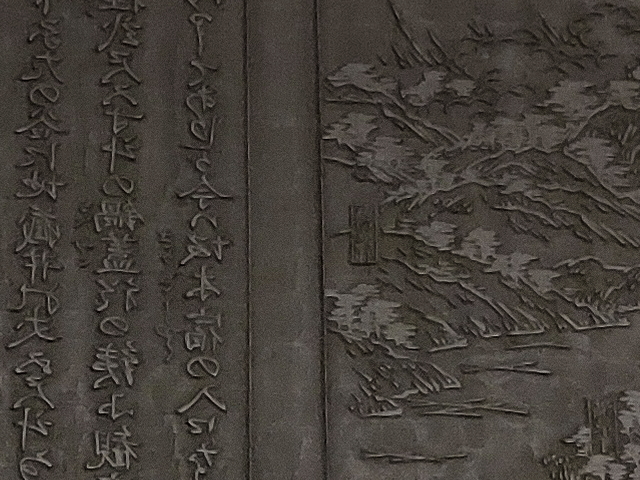

オランダから入った本を翻訳した解体新書も展示されていた。

静岡県由比市に広重美術館があるので、そちらも行きました。

由比は小さな宿場町で街道の雰囲気を残している。

←東海道由比宿

←東海道由比宿

広重美術館は由比本陣跡の中にある。

←由比宿本陣跡

←由比宿本陣跡

本陣の中は芝生公園、交流館、広重美術館、茶室がある。

←由比宿本陣跡

←由比宿本陣跡

広重美術館では10月8日から東海道五十三次展をやってて、保栄堂版、行書東海道、隷書東海道の3種類が順次展示される。

11月10日まで保栄堂版、12月15日まで行書東海道、1月26日まで隷書東海道。

←広重美術館

←広重美術館

2日間、美術館巡りと東照宮、登呂遺跡、良く歩き、よく見て、充分楽しんだので、翌日は心置きなく病院で検査を受けた。

結果は良好、問題なしでした。

心臓が肥大してるか、肺に水が溜まってるか、人工弁から漏れが有るかのチェックでした。

←綺麗でハイテクな病院

←綺麗でハイテクな病院

来年の検査まで無事に過ごせるのを願いつつ、鎌倉を後にしました。

by mikiris

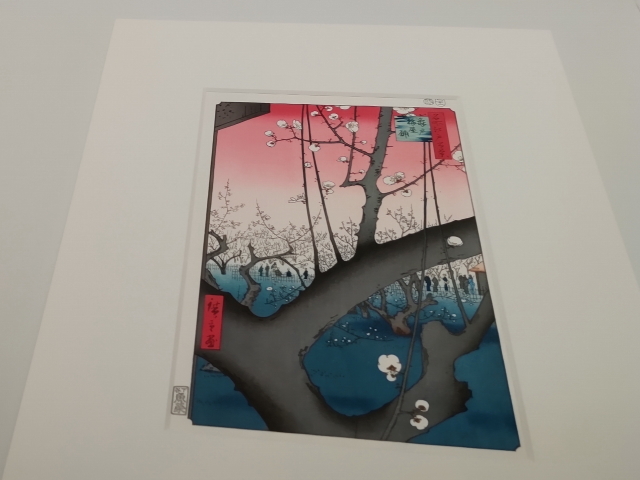

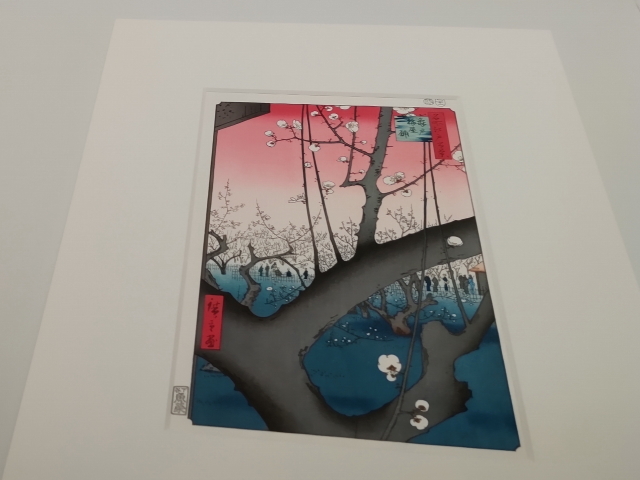

第300回(2024年12月1日)*中世の暦

年内ギリギリになりますが、12月18日―28日に企画展を開催します。

久しぶりに15世紀の羊皮紙に書かれた時禱書がメインの展示会です。

幸運にも、中世の時禱書に組み込まれているカレンダー1年分が入手できました。

時禱書は貴婦人や裕福な個人が自分専用で持った祈りの本です。

敬虔なキリスト教徒は一日に何度かお祈りをして、その時に時禱書を使った。

内容はカレンダー、聖書の部分、マルコやマタイ、ルカの福音書等、聖歌が書いてある。

羊皮紙に羽ペンで手書きしたものなので、とても高価な本でした。

時禱書を書く人を写字生と呼び、右手に羽ペン、左手にナイフを持って、書き損じはナイフで削り取っていた。

ベテランの写字生でも1日に200文字しか書けないので、1冊の本を仕上げるのに非常に時間がかかりました。

挿絵の入った物はもっともっと時間が必要で、何年もかけて作られたのもある。

世界一美しい時禱書と言われている「ベリー公のいとも豪華なる時禱書」はフランスのコンデ美術館にあります。

ベリー公は何冊も時禱書を注文制作していて、「ベリー公のいとも美しき時禱書」「美しき時禱書」「いとも美しき聖母の時祷書」

「小時禱書」「大時禱書」の存在が確定されている。

古くから伝わる貴重な、有名な時禱書は美術館や博物館、大学の図書館に所蔵されている。

時禱書は作られた時から貴重な書物、稀覯本として存在し続けている。

今回、入手できたカレンダーはスゴイスゴイ時禱書ではないけど、絵入りの可愛い時禱書のページです。

12か月のカレンダーには星座の絵、季節の行事、日々の聖人の名が描いてある。

1枚ずつ、見て行きましょう。

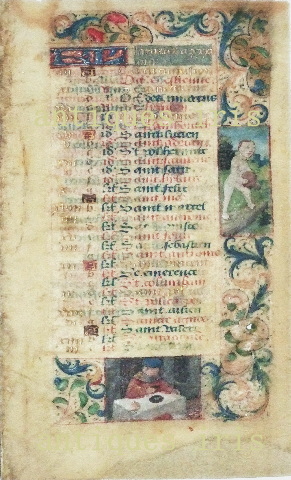

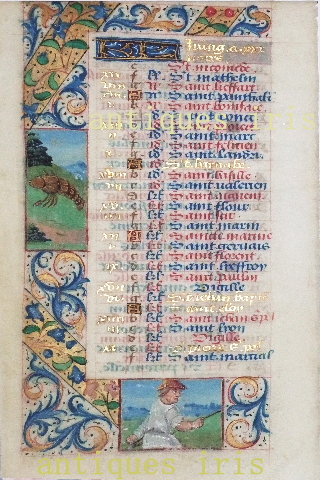

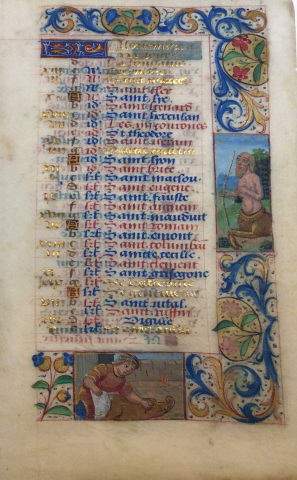

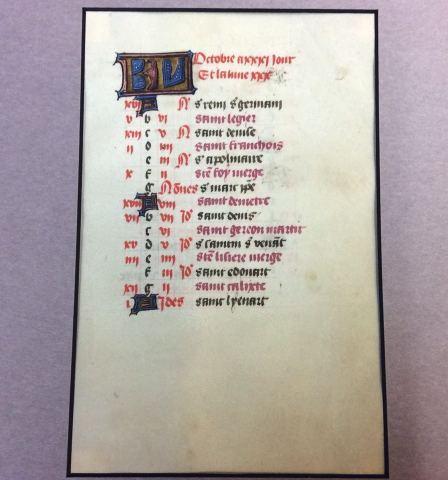

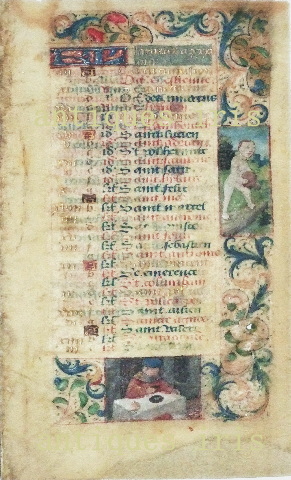

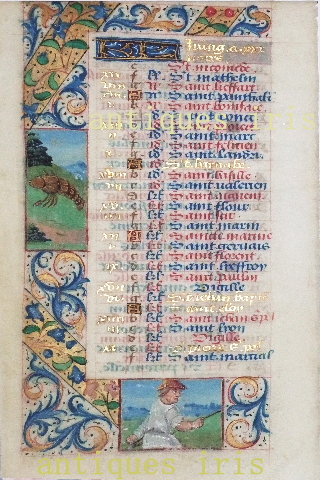

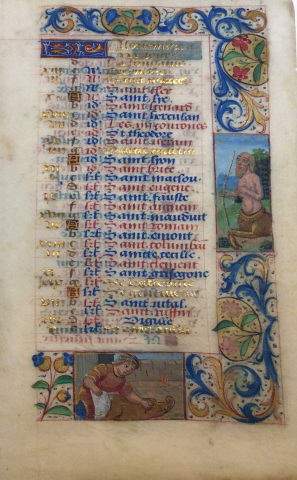

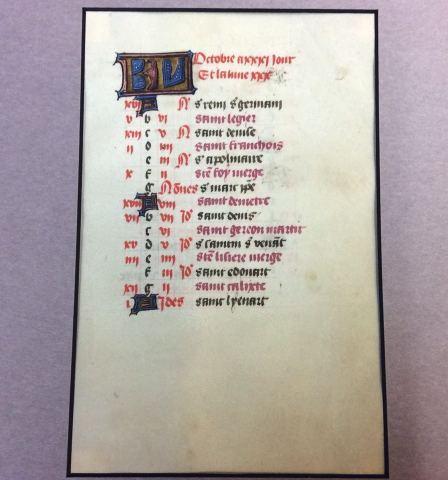

1月の星座は水瓶座、1月の行事は新年会や新年を祝う食事をします。

2月は魚座、ちょっとわかりにくいですが池に魚が居ます。

行事は2月2日の聖蝋祭。 蜜蝋で作ったロウソクに火を灯している。

←1月2月の暦

←1月2月の暦

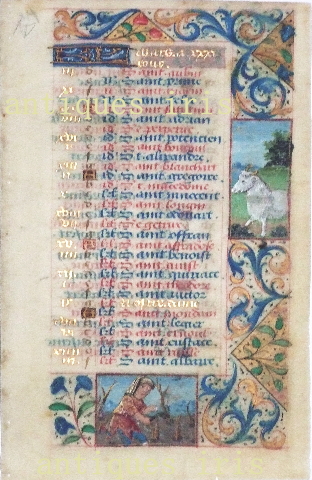

3月は牡羊座、葡萄の木の枝をせん定をする。

春になる前に手入れをしておきます。

4月はおうし座、バラ色の服を着て花を摘む人、「薔薇の主日」

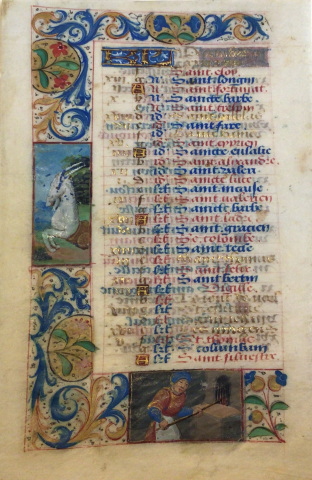

←3月4月の暦

←3月4月の暦

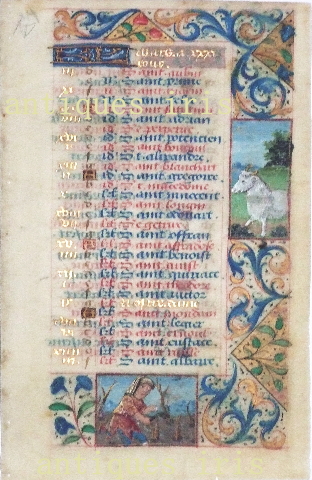

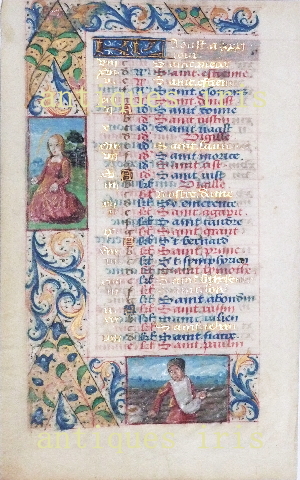

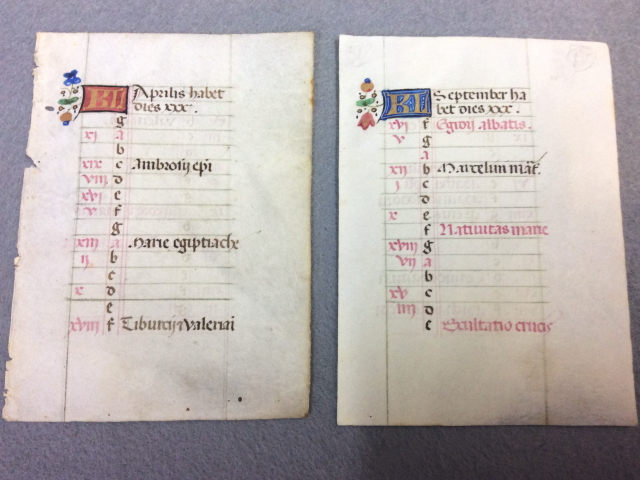

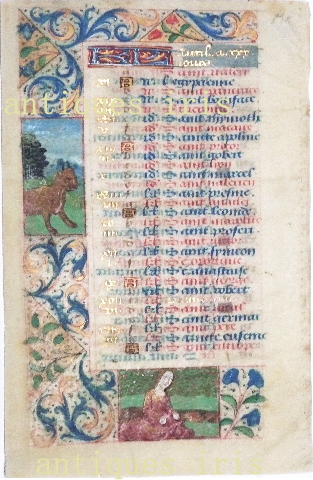

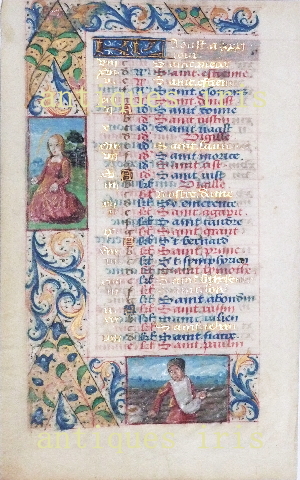

5月はふたご座、緑に囲まれて五月祭May Day。

6月はかに座、ヨーロッパのかに座はいつも海老みたい。

草刈をして干し草を作り、冬の間に家畜に与える餌として保存する。

←5月6月の暦

←5月6月の暦

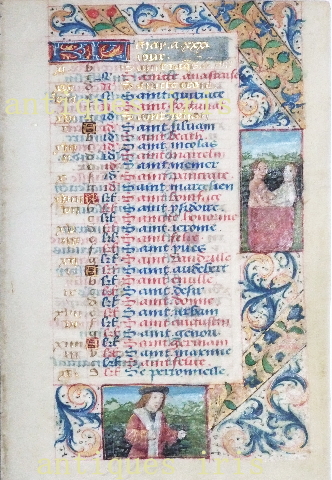

7月はしし座、小麦の収穫中。

8月は乙女座、冬に刈り取る麦の種撒きをしています。

←7月8月の暦

←7月8月の暦

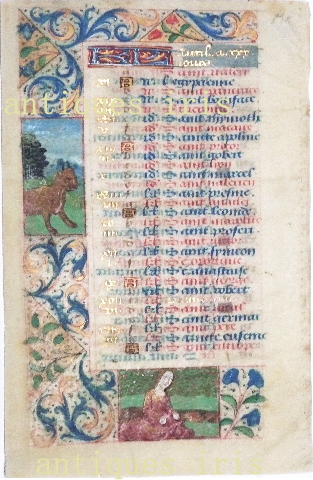

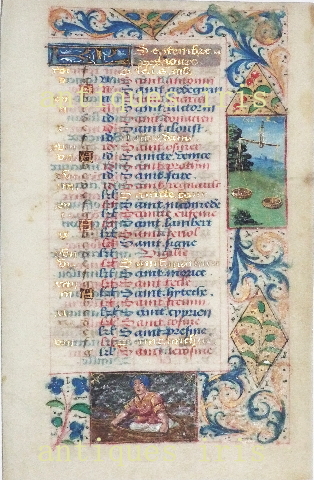

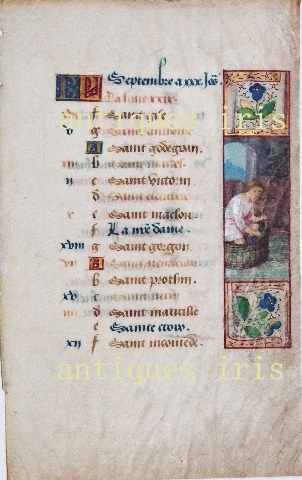

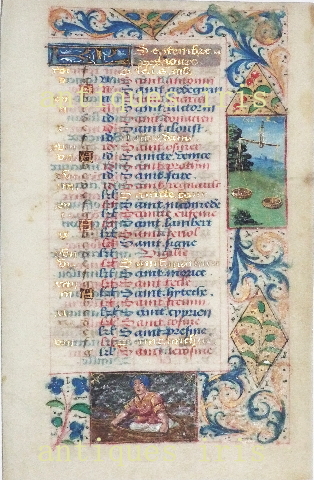

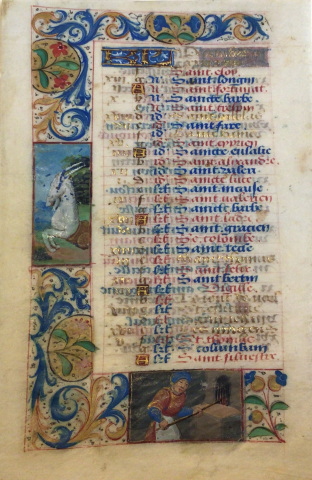

9月はてんびん座、葡萄を収穫してワイン作り。

葡萄桶に入って、足で葡萄を踏みつぶす作業中。

10月はさそり座、豚に食べさせる樫の木から団栗を落としている。

←9月10月の暦

←9月10月の暦

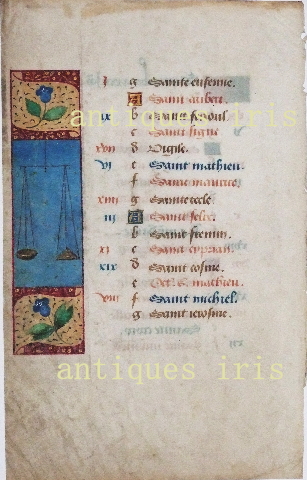

11月は射手座、団栗を食べて太った豚を解体、冬の保存食を準備する。

12月はやぎ座、年越しの御馳走を作っている。

←11月12月の暦

←11月12月の暦

暦には月々の農民がする作業が描かれている。

中世の暮らしがわかる行事が楽しい。

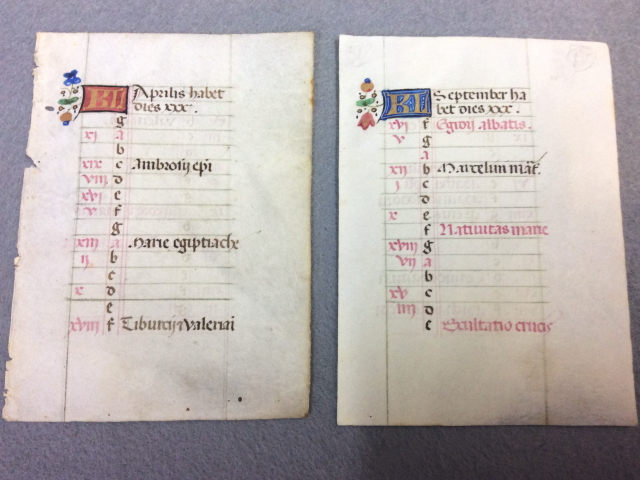

上の12枚は表裏で描かれているので、羊皮紙6枚です。

時禱書によって、羊皮紙1枚で1月を表すカレンダーのもあります。

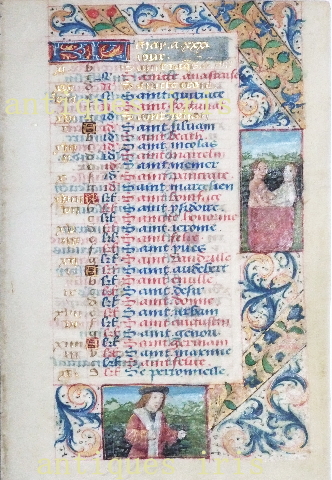

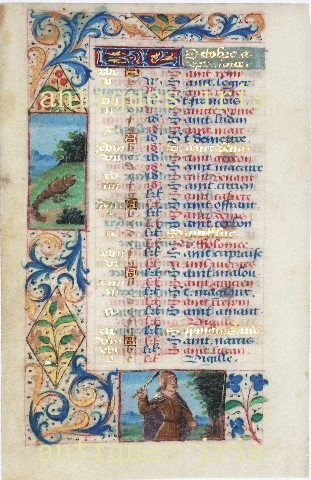

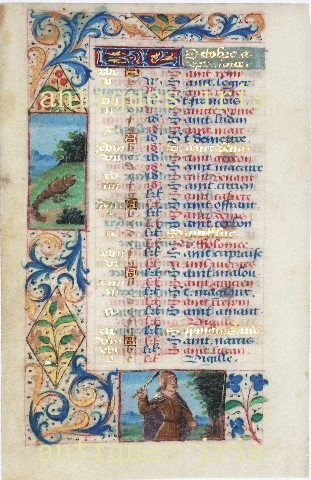

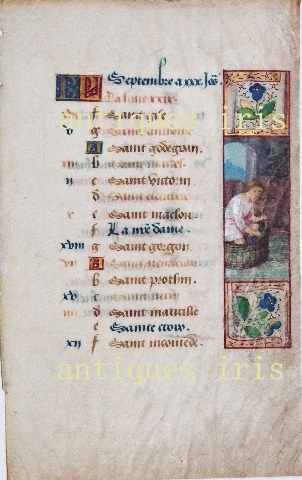

←ワイン作りと天秤座

←ワイン作りと天秤座

9月のカレンダーで葡萄酒作りと天秤座の絵が描かれています。

絵の入った時禱書は製作に時間も手間もかかるし、高価な物でした。

飾り文字だけのもあります。

金箔の文字が入ったシンプルで上品な物です。

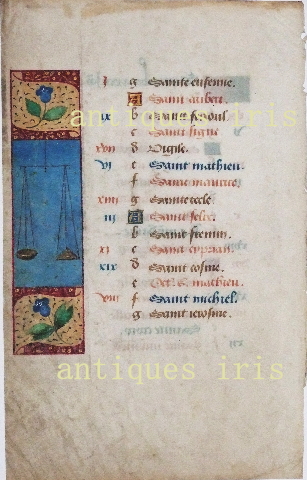

←10月のカレンダー

←10月のカレンダー

10月のカレンダーで聖人の名前が入っている。

楯列左から2列目は曜日の違いをローマ字のa-gで表す。

カレンダーは同じのを何年も続けて使います。

←4月9月のカレンダー

←4月9月のカレンダー

すごく小さい時禱書で手のひらに入るくらいのサイズもある。

4月と9月のカレンダーです。

持ち歩きに便利なので、男女ともに使ってました。

羊皮紙を薄く削って作り、細かく文字を書くので、小さな時祷書を製作するのは手間です。

時祷書の内容は暦が最初にあるが、聖書の抜粋も書かれている。

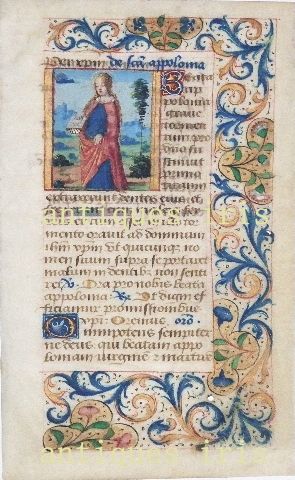

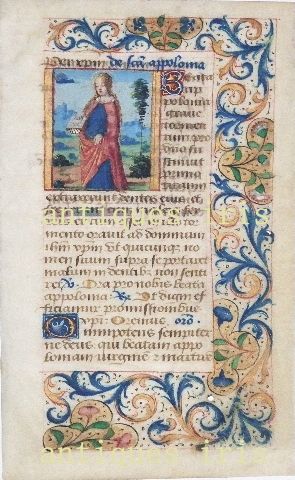

美しい女の人は歯の守護神、聖アポロニアです。

←歯の守護神、聖アポロニア

←歯の守護神、聖アポロニア

聖アポロニアは249年にエジプトのアレクサンドリアで殉教しました。

拷問されて歯を抜かれ、火の中に飛び込むときに

「歯痛で苦しむ人は私の名前を唱えると痛みがなくなる」と叫んだ。

歯の守護神とあがめられており、ペンチや歯を持った絵が多い。

←聖アンナと幼少期の聖母マリア

←聖アンナと幼少期の聖母マリア

聖母子のように見えるが、この親子はマリアとキリストではなく、聖アンナと聖母マリア。

青い服を着てるのが聖母マリア。

聖母マリアの母親、聖アンナと幼少の聖母マリアです。

キリストのお母さんが子供の頃のお話、なんて書いてあるのかな。

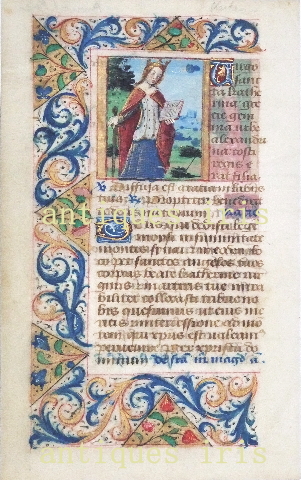

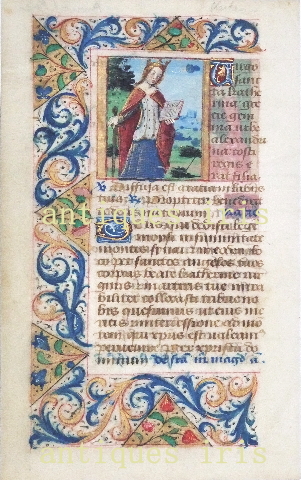

←哲学の守護聖人、聖カタリナ

←哲学の守護聖人、聖カタリナ

聖カタリナは305年にエジプトのアレクサンドリアで殉教した。

カタリナのアイコンである剣と本を持っています。

ローマ皇帝の前で50人の哲学者を論破して、皇帝を拒否したので車輪に括りつけて転がす拷問を受けることになった。

しかし、カタリナが車輪に触れると車輪がバラバラに壊れた。

聖カタリナは教育、哲学、弁護士、車輪製造などの守護聖人。

18日からの企画展は中世の暦を中心に羊皮紙に描いた聖歌楽譜や初期木版印刷の時禱書を40点展示販売します。

15世紀中世後期から大航海時代、古地図40点も一緒に展示します。

ご来店をお待ちしています♫

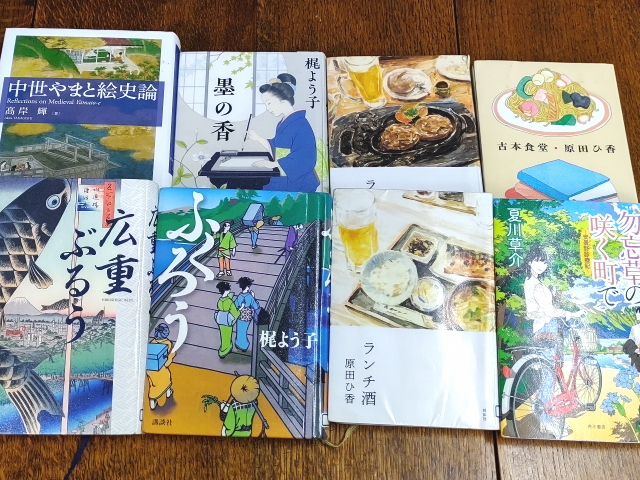

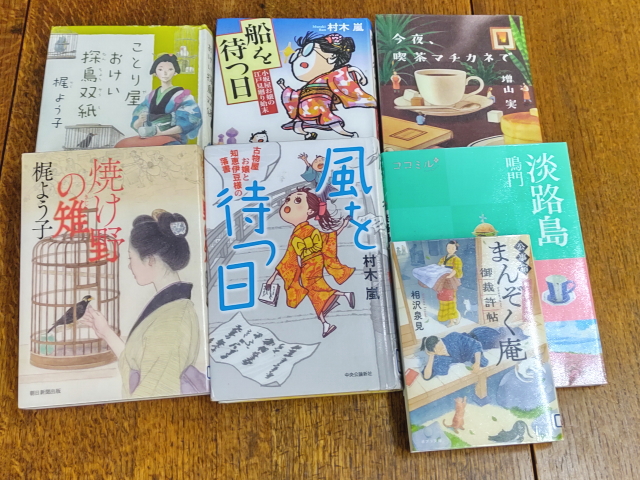

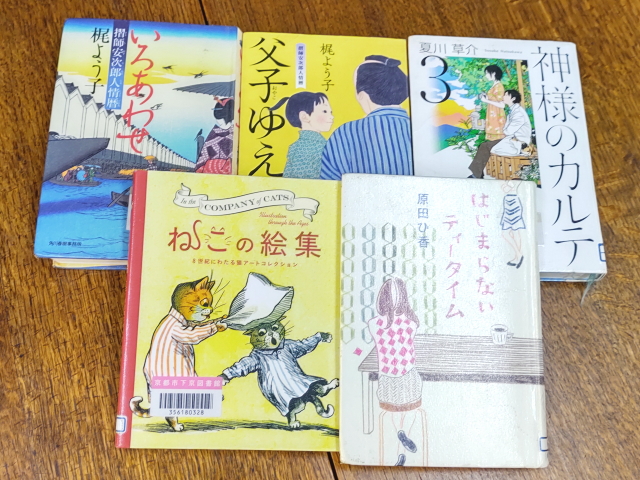

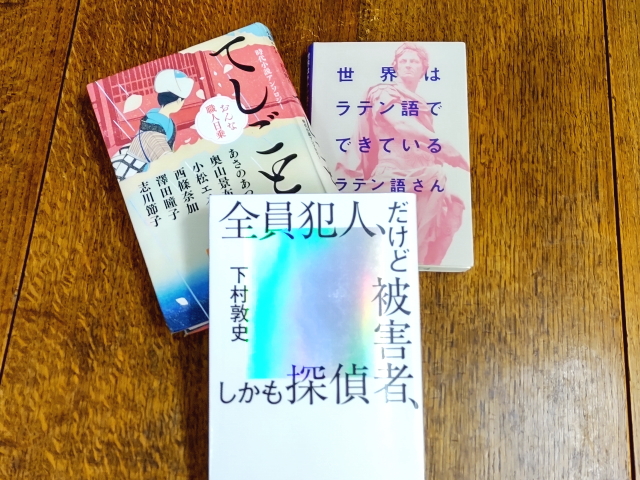

忘備録で今年読んだ本が11月末で200冊を越えてました。

このほかに電子本でジュニア向けの源氏物語、枕草子などの古典、人物伝で新島八重、紫式部、清少納言、吉田兼好など。

本を読むのは朝5時―6時半、昼間店番の合間、乗り物の中、チョコチョコ読みです。

今年読んだ本で面白かった、印象深いのは「世界はラテン語でできている」「俺たちの箱根駅伝」

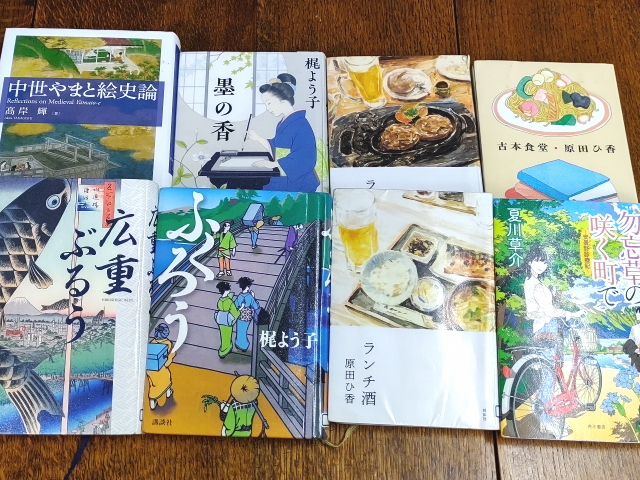

梶よう子さんの「摺師安次郎シリーズ」3冊あります。

中世に興味のある人なら「ヨーロッパ中世文化誌百科上下」 樺山紘一さん監訳で最後の最後まで集中して読める。

お正月は自宅でゆっくり、時代小説三昧で過ごします。

by mikiris

HOME

←熊本行きの飛行機、小さい!

←熊本行きの飛行機、小さい! ←熊本空港

←熊本空港

←ホテルの部屋から熊本城

←ホテルの部屋から熊本城 ←本丸御殿と二様の石垣

←本丸御殿と二様の石垣 ←数寄屋丸

←数寄屋丸 ←二様の石垣

←二様の石垣

←闇通路

←闇通路

←天守閣広場

←天守閣広場 ←崩れた状態の所も

←崩れた状態の所も

←備前堀の向こうに飯田丸

←備前堀の向こうに飯田丸

←御城近くの陸橋から

←御城近くの陸橋から

←夕方のランチ

←夕方のランチ ←緑の包みのケーキ屋さん

←緑の包みのケーキ屋さん

←リキュールマロン

←リキュールマロン

←熊本日航ホテル

←熊本日航ホテル

←新阿蘇大橋

←新阿蘇大橋 ←上色見熊野座神社

←上色見熊野座神社

←狛犬

←狛犬

←上色見熊野座神社

←上色見熊野座神社

←神殿、拝殿

←神殿、拝殿 ←拝殿から穿戸岩へ

←拝殿から穿戸岩へ

←穿戸岩

←穿戸岩 ←免の石トレッキングコース

←免の石トレッキングコース

←鳥の小塚公園

←鳥の小塚公園

←免の石

←免の石 ←阿蘇五岳

←阿蘇五岳

←道の駅あそ望の郷くぎの

←道の駅あそ望の郷くぎの

←高岳、中岳、根子岳

←高岳、中岳、根子岳 ←空港でくまモンがバイバーイ

←空港でくまモンがバイバーイ

←吉田神社境内、本宮

←吉田神社境内、本宮 ←火炉

←火炉

←菓祖神社、大元宮

←菓祖神社、大元宮 ←太郎坊宮

←太郎坊宮

←840段の石段

←840段の石段

←弁天さん、えべっさん

←弁天さん、えべっさん

←外宮

←外宮

←赤福善哉

←赤福善哉

←伊勢内宮

←伊勢内宮 ←地下通路

←地下通路

←おはらい町通り

←おはらい町通り

←竹箸、どら焼き

←竹箸、どら焼き

←期待した割にイマイチだった

←期待した割にイマイチだった ←根来寺伽藍古絵図(室町時代)

←根来寺伽藍古絵図(室町時代) ←16世紀メルカトール地図

←16世紀メルカトール地図 ←根来寺境内図

←根来寺境内図 ←受付前の赤い橋

←受付前の赤い橋

←大伝法堂(重文)

←大伝法堂(重文) ←大塔(国宝)

←大塔(国宝) ←大塔を下から見て

←大塔を下から見て ←大師堂(重文)

←大師堂(重文)

←奥の院

←奥の院

←光明殿

←光明殿

←庭園

←庭園 ←書院庭園の解説絵図

←書院庭園の解説絵図 ←閼伽井の井戸

←閼伽井の井戸 ←役行者

←役行者 ←聖天堂から聖天池を見る

←聖天堂から聖天池を見る ←聖天池から

←聖天池から

←九社明神

←九社明神 ←鐘楼門を光明殿から

←鐘楼門を光明殿から

←鐘楼門を外から

←鐘楼門を外から ←岩出市民俗資料館

←岩出市民俗資料館

←根来塗展示

←根来塗展示

←根来寺発掘

←根来寺発掘 ←和歌山県議会議事堂

←和歌山県議会議事堂

←議事堂内

←議事堂内

←ニュウとホツの修理

←ニュウとホツの修理 ←縁が少し欠けている

←縁が少し欠けている ←ボンドで埋めて、漆を塗る

←ボンドで埋めて、漆を塗る ←銀消し粉を蒔絵する

←銀消し粉を蒔絵する ←蒔絵用消し粉

←蒔絵用消し粉

←古伊万里小皿、小鉢

←古伊万里小皿、小鉢 ←古伊万里小皿の修理

←古伊万里小皿の修理 ←修理完了

←修理完了 ←自宅で使ってる食器

←自宅で使ってる食器

←細い線

←細い線 ←魚の口を修理

←魚の口を修理

←焼継ぎを金蒔絵

←焼継ぎを金蒔絵

←焼継ぎの皿

←焼継ぎの皿

←焼継ぎ師の銘入り

←焼継ぎ師の銘入り ←草戸千軒ミュージアム

←草戸千軒ミュージアム ←パンフレット

←パンフレット ←吹き抜けのエントランス

←吹き抜けのエントランス ←町並み再現

←町並み再現

←市場

←市場

←かわらけ屋、塗師宅

←かわらけ屋、塗師宅

←下駄屋、番匠

←下駄屋、番匠

←夏の夕食

←夏の夕食

←公園のオブジェ

←公園のオブジェ ←公園から福山城

←公園から福山城

←筋金御門、伏見櫓

←筋金御門、伏見櫓 ←福山城正面

←福山城正面

←北壁の鉄板、石垣

←北壁の鉄板、石垣 ←福寿会館

←福寿会館 ←御湯殿

←御湯殿 ←筋金御門、伏見櫓、鏡櫓

←筋金御門、伏見櫓、鏡櫓 ←福山駅に新幹線

←福山駅に新幹線 ←天守からの景色

←天守からの景色 ←並んで写真が撮れるレプリカの鎧

←並んで写真が撮れるレプリカの鎧

←福山城

←福山城

←蒜山三座、大山

←蒜山三座、大山 ←夕食、ジンギスカンとビュッフェ

←夕食、ジンギスカンとビュッフェ ←蒜山三座の朝

←蒜山三座の朝 ←朝食ビュッフェ

←朝食ビュッフェ ←とっとり花回廊

←とっとり花回廊

チューリップ祭

チューリップ祭

←ムスカリ、パンジー

←ムスカリ、パンジー ←寒くて縮こまって歩くイリス店主

←寒くて縮こまって歩くイリス店主

←散った桜でピンク色の道

←散った桜でピンク色の道

←回廊

←回廊

←温室の花

←温室の花

←ヒスイカズラ、蘭の花

←ヒスイカズラ、蘭の花

←高さ30mにある回廊

←高さ30mにある回廊

←パンジーの丘、ポピーの丘

←パンジーの丘、ポピーの丘 ←水上花壇とフラワートレイン

←水上花壇とフラワートレイン ←松江フォーゲルパーク

←松江フォーゲルパーク

←ベゴニア鉢

←ベゴニア鉢 ←フクシアのハンギング

←フクシアのハンギング

←インドクジャク

←インドクジャク

←羽を広げた孔雀

←羽を広げた孔雀

←鳥が集まってくる

←鳥が集まってくる ←水鳥の池

←水鳥の池

←銀鶏、ハシビロコウ

←銀鶏、ハシビロコウ ←トロピカルエリア

←トロピカルエリア

←王冠エボシ鳥、アカガシラエボシドリ

←王冠エボシ鳥、アカガシラエボシドリ ←ハッカン

←ハッカン

←オオハシ

←オオハシ ←バードショー会場

←バードショー会場

←モモイロインコ、鷹

←モモイロインコ、鷹 ←ワシノスリ

←ワシノスリ

←ギニアエボシ鳥、オオハシ

←ギニアエボシ鳥、オオハシ

←ふれあいフクロウ一覧、ベンガルワシミミズク

←ふれあいフクロウ一覧、ベンガルワシミミズク

←メンフクロウ、モリフクロウ

←メンフクロウ、モリフクロウ

←メガネフクロウ、マレーワシミミズク

←メガネフクロウ、マレーワシミミズク

←池のブラックスワン

←池のブラックスワン ←一畑ホテルロビー

←一畑ホテルロビー

←部屋から宍道湖

←部屋から宍道湖

←ディナービュッフェ、出雲善哉

←ディナービュッフェ、出雲善哉

←宍道湖の夜景と早朝のしじみ漁

←宍道湖の夜景と早朝のしじみ漁 ←足立美術館

←足立美術館

←生の額絵、苔庭

←生の額絵、苔庭 ←白砂青松庭

←白砂青松庭

←枯山水庭、池庭

←枯山水庭、池庭 ←坪庭

←坪庭 ←津山城マップ

←津山城マップ

←津山城

←津山城

←初代城主、森忠政

←初代城主、森忠政 ←冠木門

←冠木門

←表中門

←表中門

←本丸広場と登って来た石段

←本丸広場と登って来た石段

←備中櫓

←備中櫓

←備中櫓内

←備中櫓内 ←備中櫓2階

←備中櫓2階 ←備中櫓トイレ

←備中櫓トイレ

←天守曲輪虎口

←天守曲輪虎口 ←多聞櫓

←多聞櫓

←多聞櫓

←多聞櫓

←天守跡のハート岩

←天守跡のハート岩

←天守跡

←天守跡

←裏鉄門跡

←裏鉄門跡 ←境内に1000本の桜

←境内に1000本の桜

←マンホールも河童

←マンホールも河童

←休暇村園地の石灰岩

←休暇村園地の石灰岩

←弥生食堂前の駐車場

←弥生食堂前の駐車場 ←帝釈峡遺跡群のマップ

←帝釈峡遺跡群のマップ

←朽ちた石橋、対岸の巨岩壁

←朽ちた石橋、対岸の巨岩壁 ←鬼の唐門

←鬼の唐門 ←鬼の供養塔

←鬼の供養塔

←帝釈川

←帝釈川

←雄橋を前後から

←雄橋を前後から

←27番の石仏

←27番の石仏 ←唐門横の57番石仏

←唐門横の57番石仏 ←白雲洞

←白雲洞 ←入口

←入口

←笙の岩、月下氷人

←笙の岩、月下氷人 ←月の兎

←月の兎

←神龍湖

←神龍湖

←空港から離れたところに駐機

←空港から離れたところに駐機 ←北アルプス連峰

←北アルプス連峰 ←SAのポスター

←SAのポスター

←城内を通って駐車場へ

←城内を通って駐車場へ

←駐車場のトイレ

←駐車場のトイレ

←西出丸から天守へ

←西出丸から天守へ

←鶴ヶ城地下入口から塩蔵へ

←鶴ヶ城地下入口から塩蔵へ

←白虎隊自刃図

←白虎隊自刃図 ←戊辰戦争の鶴ヶ城籠城

←戊辰戦争の鶴ヶ城籠城

←磐梯山

←磐梯山

←西軍砲台跡

←西軍砲台跡 ←鉄門と鶴ヶ城

←鉄門と鶴ヶ城

←茶室麟閣、鶴ヶ城公園

←茶室麟閣、鶴ヶ城公園

←打込み接ぎの石垣

←打込み接ぎの石垣

←武者走り、高石垣

←武者走り、高石垣

←赤べこの結界、マンホール

←赤べこの結界、マンホール

←荒挽き高遠そば

←荒挽き高遠そば ←更科、天丼セット

←更科、天丼セット ←飯盛山

←飯盛山

←白虎隊のお墓

←白虎隊のお墓 ←さざえ堂、

←さざえ堂、

←さざえ堂登りスロープ

←さざえ堂登りスロープ

←天井を見て、下り螺旋

←天井を見て、下り螺旋

←磐梯山SA

←磐梯山SA ←裏磐梯

←裏磐梯 ←翌朝、雨にけぶる裏磐梯

←翌朝、雨にけぶる裏磐梯 ←五色沼の毘沙門沼

←五色沼の毘沙門沼

←雨の日、晴れの日

←雨の日、晴れの日

←五色沼の説明

←五色沼の説明

←柳沼

←柳沼 ←熊に注意

←熊に注意

←諸橋近代美術館

←諸橋近代美術館 ←萬代橋

←萬代橋

←マンホール

←マンホール

←佐渡島、信濃川

←佐渡島、信濃川 ←水のトンネル

←水のトンネル

←クラゲの水槽

←クラゲの水槽

←トドのショー

←トドのショー

←イルカショー

←イルカショー

←珊瑚、チンアナゴ

←珊瑚、チンアナゴ ←富士山

←富士山 ←お土産

←お土産 ←大文字送り火

←大文字送り火 ←日牟禮八幡宮

←日牟禮八幡宮

←獏と蝦蟇

←獏と蝦蟇

←猿、波乗り兎

←猿、波乗り兎 ←獅子

←獅子

←鶴仙人、船仙人

←鶴仙人、船仙人

←琴高仙人、亀仙人

←琴高仙人、亀仙人

←蝦蟇仙人、張果老

←蝦蟇仙人、張果老

←呂洞賓、李鉄拐

←呂洞賓、李鉄拐

←狛犬、神馬

←狛犬、神馬 ←金色の鳩

←金色の鳩 ←八幡堀

←八幡堀

←白雲館、飛び出し坊や

←白雲館、飛び出し坊や ←太郎坊宮の赤神山

←太郎坊宮の赤神山 ←太郎坊宮

←太郎坊宮

←成願寺

←成願寺

←太郎坊石段

←太郎坊石段 ←手水舎

←手水舎

←夫婦岩

←夫婦岩 ←展望台から

←展望台から ←参拝所

←参拝所

←ラ・コリーナ

←ラ・コリーナ ←飛び出し坊や

←飛び出し坊や

←菓子型

←菓子型

←長命寺

←長命寺

←長命寺

←長命寺

←ミャクミャクのマンホール

←ミャクミャクのマンホール

←市制100年、大阪城マンホール

←市制100年、大阪城マンホール

←大阪マンホール

←大阪マンホール

←水道、大江橋

←水道、大江橋

←明治、大正の建物

←明治、大正の建物

←東洋陶磁ポスター

←東洋陶磁ポスター ←国宝油滴天目茶碗

←国宝油滴天目茶碗

←虎鹿文壺、青磁童女

←虎鹿文壺、青磁童女

←青華辰砂蓮花文壺

←青華辰砂蓮花文壺 ←帝釈峡国定公園

←帝釈峡国定公園 ←天の川(画像は休暇村のパンフより)

←天の川(画像は休暇村のパンフより)

←帝釈峡、神龍湖

←帝釈峡、神龍湖

←神龍湖

←神龍湖

←神龍橋

←神龍橋 ←石灰岩のトンネル

←石灰岩のトンネル

←桜橋

←桜橋

←神龍湖、紅葉橋

←神龍湖、紅葉橋 ←山椒魚のいる土産物店

←山椒魚のいる土産物店 ←神龍湖

←神龍湖

←東城川沿いの町、東城

←東城川沿いの町、東城 ←七胡

←七胡

←生熊酒造、後藤醸造酢

←生熊酒造、後藤醸造酢

←竹屋饅頭、北村醸造場

←竹屋饅頭、北村醸造場

←常夜灯、三楽荘

←常夜灯、三楽荘

←写真館、消防署

←写真館、消防署

←東城のマンホール

←東城のマンホール ←殿様号

←殿様号

←谷底と駿河湾

←谷底と駿河湾 ←久能山東照宮全景

←久能山東照宮全景

←桜門

←桜門

←唐門

←唐門 ←日枝神社

←日枝神社

←御社殿

←御社殿

←逆さ葵

←逆さ葵

←廟所参道

←廟所参道 ←廟所参道

←廟所参道 ←家康のお墓、宝塔

←家康のお墓、宝塔

←茶店とロープウェイ乗り場

←茶店とロープウェイ乗り場

←日本平夢テラス

←日本平夢テラス

←夢テラスから三保の松原

←夢テラスから三保の松原 ←先端は雲の中

←先端は雲の中

←ジュビロ磐田の仕切弁

←ジュビロ磐田の仕切弁

←焼津港の夕暮れ

←焼津港の夕暮れ ←登呂遺跡と稲作

←登呂遺跡と稲作 ←弥生時代の人は忙しい

←弥生時代の人は忙しい ←竪穴住居と高床式倉庫

←竪穴住居と高床式倉庫

←竪穴住居に入ってみました

←竪穴住居に入ってみました ←3色の稲穂が収穫目前

←3色の稲穂が収穫目前 ←石包丁は4㎝X6㎝くらい

←石包丁は4㎝X6㎝くらい

←芹沢銈介美術館

←芹沢銈介美術館

←型染め展

←型染め展

←駿府城

←駿府城

←蕎麦屋、寿司屋、魚屋

←蕎麦屋、寿司屋、魚屋

←大名籠、箱膳

←大名籠、箱膳

←江戸の物価

←江戸の物価

←火消しと火付け盗賊改め

←火消しと火付け盗賊改め

←年末の江戸の町

←年末の江戸の町 ←楊枝屋

←楊枝屋 ←7回摺りで色を重ねる

←7回摺りで色を重ねる

←草奴の版木

←草奴の版木 ←解体新書

←解体新書

←東海道由比宿

←東海道由比宿

←由比宿本陣跡

←由比宿本陣跡

←由比宿本陣跡

←由比宿本陣跡 ←広重美術館

←広重美術館 ←綺麗でハイテクな病院

←綺麗でハイテクな病院

←1月2月の暦

←1月2月の暦

←3月4月の暦

←3月4月の暦

←5月6月の暦

←5月6月の暦

←7月8月の暦

←7月8月の暦

←9月10月の暦

←9月10月の暦

←11月12月の暦

←11月12月の暦

←ワイン作りと天秤座

←ワイン作りと天秤座 ←10月のカレンダー

←10月のカレンダー ←4月9月のカレンダー

←4月9月のカレンダー ←歯の守護神、聖アポロニア

←歯の守護神、聖アポロニア ←聖アンナと幼少期の聖母マリア

←聖アンナと幼少期の聖母マリア ←哲学の守護聖人、聖カタリナ

←哲学の守護聖人、聖カタリナ